Tra ideali di ieri e progetti di oggi, il presidente dell’Associazione Nelson Mandela Forum, promotrice della mostra su Berlinguer, racconta cosa significa organizzare l’evento

Organizzare una mostra su Enrico Berlinguer non è solo una questione logistica, né tantomeno organizzativa. Non basta disporre di uno spazio, coinvolgere sponsor o ottenere patrocini. Significa cucire insieme memoria, storia e politica. Richiede attenzione, rigore e soprattutto un profondo senso del legame tra passato e presente.

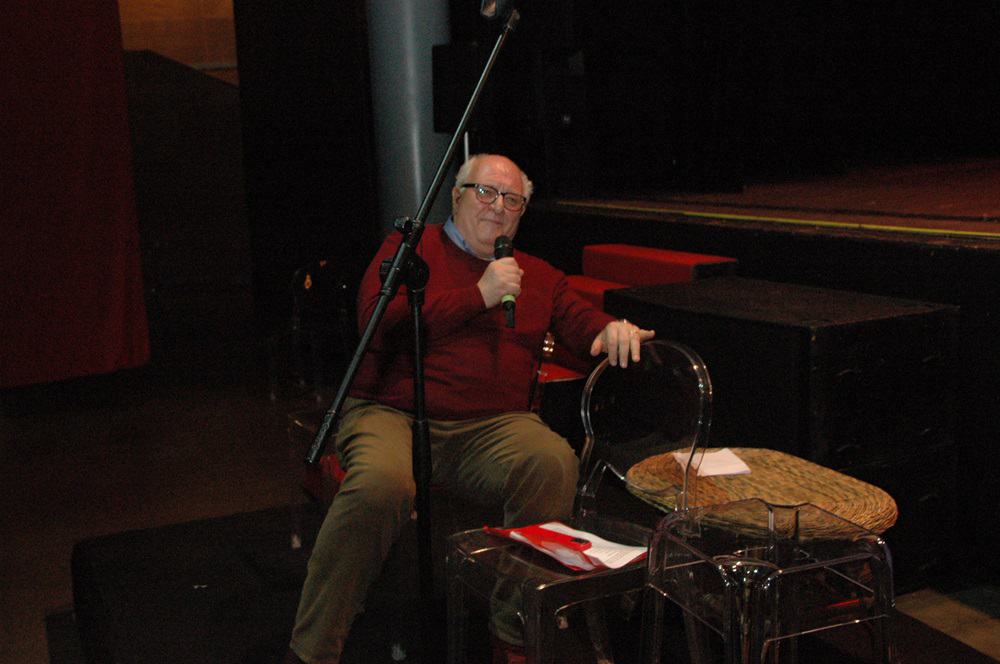

Massimo Gramigni lo sa bene. Da tempo lavora con discrezione e determinazione per portare a Firenze I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, la mostra itinerante che ha già toccato diverse città italiane. Ma in Toscana, dice, non poteva essere semplicemente “replicata”. Serviva un adattamento, un’interpretazione. Serviva, soprattutto, una voce interna: qualcuno che avesse vissuto l’epoca di Berlinguer non solo da spettatore, ma da “militante”.

Iscritto alla FGCI nel 1972 e poi al PCI, Gramigni ha sempre camminato su quel crinale tra passione politica e capacità organizzativa. Oggi, dopo una lunga esperienza anche nel mondo culturale e musicale, si ritrova a ricucire idealmente un filo tra la sua storia personale e un progetto collettivo.

Lo incontriamo per farci raccontare com’è nata questa iniziativa e cosa significa, oggi, riportare al centro della riflessione pubblica una figura come quella di Enrico Berlinguer.

Stai lavorando da mesi, quasi in silenzio, per dare forma a questa mostra. Cosa ti ha spinto, personalmente, a impegnarti così tanto?

“La prima volta che ho visto la mostra sono rimasto colpito da un’immagine: il corteo delle donne comuniste con tante culle, che chiedevano l’istituzione degli asili nido. Senza di loro, non avremmo avuto una delle conquiste di civiltà più grandi. Ho pensato a mio nipote, a mia nuora e mio figlio”.

Quanto ha contato, in questa scelta, il tuo legame biografico con Berlinguer e con la storia del PCI?

“Tantissimo. Mi sono iscritto alla FGCI nel ’72, non per moda, ma perché c’era un’idea forte di giustizia e di partecipazione. Berlinguer era già una figura di riferimento: diversa, sobria ma appassionata. Quel modo di vivere la politica, con rigore e umanità, mi ha segnato”.

Cosa significa per te, oggi, tornare a confrontarti con quella stagione politica?

“Una quantità di emozioni e ricordi, ma anche la responsabilità di riportare Berlinguer a chi l’ha conosciuto, a chi può raccontarlo, e a chi non lo conosce affatto. Questa è la sfida della mostra. In un certo senso la viviamo come una responsabilità, come quella che ci assumemmo in quei 13 mesi in cui il Mandela Forum divenne centro vaccinale contro il Covid, con 829 mila dosi somministrate. Il Mandela lo puoi gestire solo avendo chiaro il suo legame con la memoria. E Berlinguer, in questo luogo, ci sta benissimo”.

Berlinguer parlava di austerità come scelta etica e politica. È ancora possibile oggi parlare di politica come rigore morale?

“Sì, è ancora possibile. E senza questo rigore morale non diamo un’educazione alle nuove generazioni. Va recuperato: nell’azione personale e familiare, in quella politica, ma anche nella gestione del denaro pubblico. Il denaro pubblico è di tutti, e non va mai sprecato”.

Il lavoro “dietro le quinte”: qual è stata la parte più complessa nell’organizzare la mostra a Firenze?

“Dal punto di vista tecnico ci siamo avvalsi di validissimi architetti, dell’Associazione Nazionale Berlinguer, di un grande allestitore come Massimo Ferranti, e di un amico fraterno come Giuseppe Malgieri, direttore del Mandela Forum, con il team che realizzerà l’allestimento di 2.500 metri quadrati: la mostra più grande mai realizzata su Berlinguer. La cosa più difficile? Trovare le risorse. E ora, in queste ore, la promozione. Abbiamo deciso di portare i manifesti in tutte le frazioni, isole comprese. Quando abbiamo chiamato i comuni per prenotare le affissioni, qualcuno ci ha chiesto se Berlinguer fosse ancora vivo. Abbiamo risposto di no, ma che la mostra racconta una parte viva della nostra Repubblica”.

Come siete riusciti a legare un progetto nazionale al territorio toscano, evitando la retorica?

“Grazie al comitato politico nato attorno al progetto, presieduto da Michele Ventura. Tanti compagni che hanno avuto responsabilità nella FGCI e nel PCI hanno costruito un programma parallelo alla mostra, convinti che ogni persona possa contribuire al ricordo e alla comprensione di Berlinguer”.

Il Mandela Forum ha subito lavori di manutenzione straordinaria. È stato un ostacolo o un’occasione?

“Un’occasione. L’anno scorso – 2024 siamo stati chiusi tutta l’estate, dedicandoci ai lavori. Ci siamo dedicati ai lavori per arrivare pronti a questa estate, tutta dedicata alla mostra. L’allestimento inizierà il 16 agosto. Ricordo che il Mandela Forum ospita anche mostre permanenti: sui diritti umani, su Nelson Mandela, sulla Shoah, e quella di Massimo Sestini del 2018, che parla di diritti umani inaugurata nel 2018. Per il centenario della nascita di Mandela ci sono fotografie retroilluminate immense, tra cui la sua famosa immagine del barcone di migranti, premiata come miglior foto del 2017. C’è anche una mostra permanente di tutti i manifesti degli spettacoli ospitati al Mandela Forum dal 1985 a oggi. Noi ne curiamo la gestione dal 1992”.

Quali reazioni hai intercettato in città attorno al progetto? C’è ancora spazio per un interesse “civile” verso la memoria politica?

“Assolutamente sì. A Livorno, l’11 luglio scorso, c’erano immagini meravigliose. Ma la cosa più bella è stata che le persone si sono portate le sedie da casa. Un gesto semplice, bellissimo”.

Il valore del “fare”. Spesso si sottovaluta quanto lavoro richiede un’iniziativa culturale come questa. Tu ne hai fatte molte, anche in altri ambiti. Cosa hai imparato?

“Senza la Festa dell’Unità del 1975 a Firenze, con un milione di persone e quattro cortei, e poi Napoli nel ’76… non avrei imparato questo mestiere. Ricordo ancora il primo pullman a due piani che vidi, della federazione di Zurigo. Non passava per le strade. Li guidai in bici fino a Piazza Vittorio Veneto. Erano le sei del mattino. Colazione con pane e frittata di cipolle”.

“Ho imparato – riprende – a pulire il pentolone del ragù, a stare alla griglia, e poi, passo dopo passo, a lavorare con passione e ideali. Oggi con Claudio Bertini – socio su tutto – gestiamo dieci imprese culturali in Toscana, con 62 dipendenti. Ma tutto nasce da quelle Feste”.

Si può ancora fare politica attraverso la cultura, anche fuori dai partiti?

“Sì, assolutamente. La cultura educa. Lo spettacolo crea emozioni. Senza emozioni collettive, non si cresce”.

Berlinguer è evocato da mondi molto diversi. È un vantaggio o un rischio? Come si evita la banalizzazione?

“Ti rispondo cosi: Berlinguer non incontrò mai Giorgio Almirante. Ma questo e altri aspetti verranno raccontati nella mostra, compreso il suo rapporto con l’MSI e con gli anni del terrorismo. Sono stati momenti durissimi, che hanno inciso anche sulla sua salute”.

Se Berlinguer vedesse questa mostra, cosa ne penserebbe? Cosa approverebbe, cosa forse no?

“Probabilmente non gradirebbe molta della narrativa sulla sua vita privata. Ma c’è una foto meravigliosa: sull’isola d’Elba, una barchetta a vela con i suoi quattro figli sopra, e lui che la spinge in acqua con un costume dell’epoca. Un’immagine semplice, vera”.

Un pensiero al futuro. Cosa speri che resti di questa mostra?

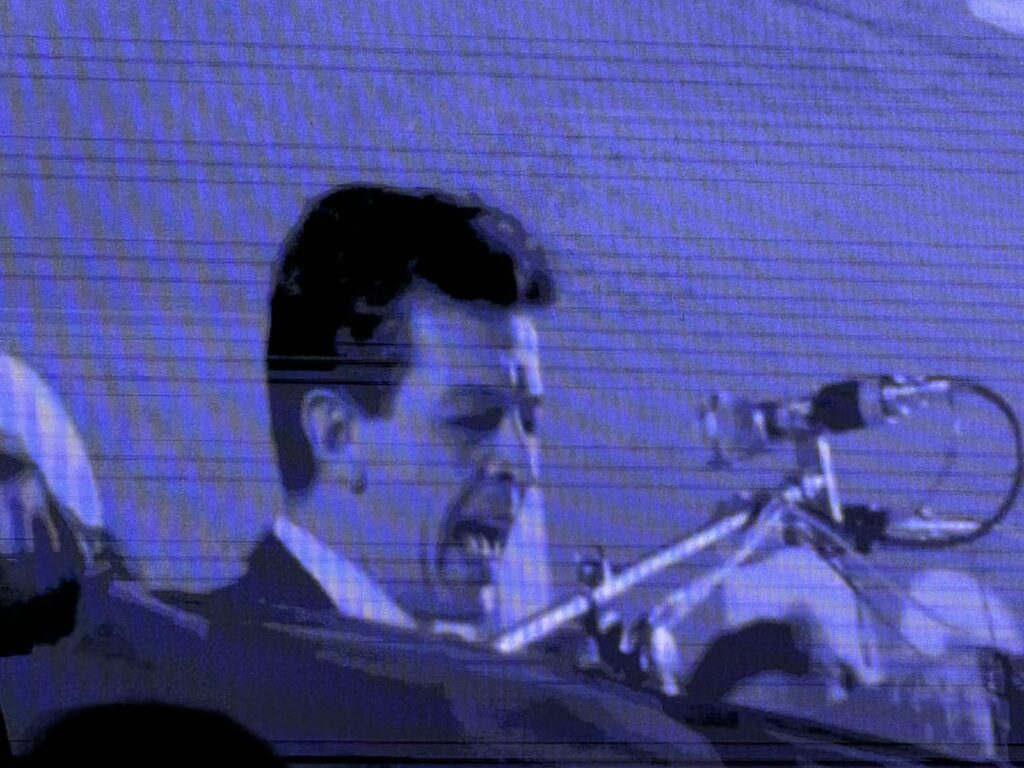

“Lasceremo al Mandela Forum un grande pannello con dei pennarelli, dove chiunque potrà scrivere nome, cognome e perché è lì. Lo terremo come memoria viva. E poi una foto immensa, visibile durante la mostra: Berlinguer in Piazza della Signoria, alla manifestazione contro i missili a Comiso. Ci resteranno i commenti, i pensieri, i fragori. Questo vogliamo custodire”.