Escursione in moto e scalinate che conclude un attraversamento dell’Armenia, lontano dai siti turistici pubblicizzati

Il racconto di oggi è una via di mezzo tra una piccola avventura e la curiosità che può suscitare una lingua antica. Con questo racconto termino la mia avventura in Armenia e spero di avervi incuriosito, spingendovi verso alcune insolite mete di questo paese. Lasciare la strada principale e immergersi tra la gente provoca sempre dei lasciti, memorie spesso indelebili con cui consolarsi nei momenti di insofferenza o di tristezza.

Hayastan, l’Erkatagir e il Bolorgir

Hayastan (Հայաստան) è il nome armeno per l’Armenia. È il termine usato dagli armeni per riferirsi al loro paese e deriva da Hayk, il leggendario patriarca e fondatore della nazione armena, considerato un antenato mitico del popolo armeno. La parola “stan” significa “terra” o “paese”, quindi Hayastan si traduce come “la terra di Hayk” o “la terra degli armeni”.

Oggi il mio viaggio si lega profondamente a questa terra antica, non solo per i luoghi che visiterò, ma anche per l’alfabeto che ha dato forma alla sua lingua e alla sua cultura.

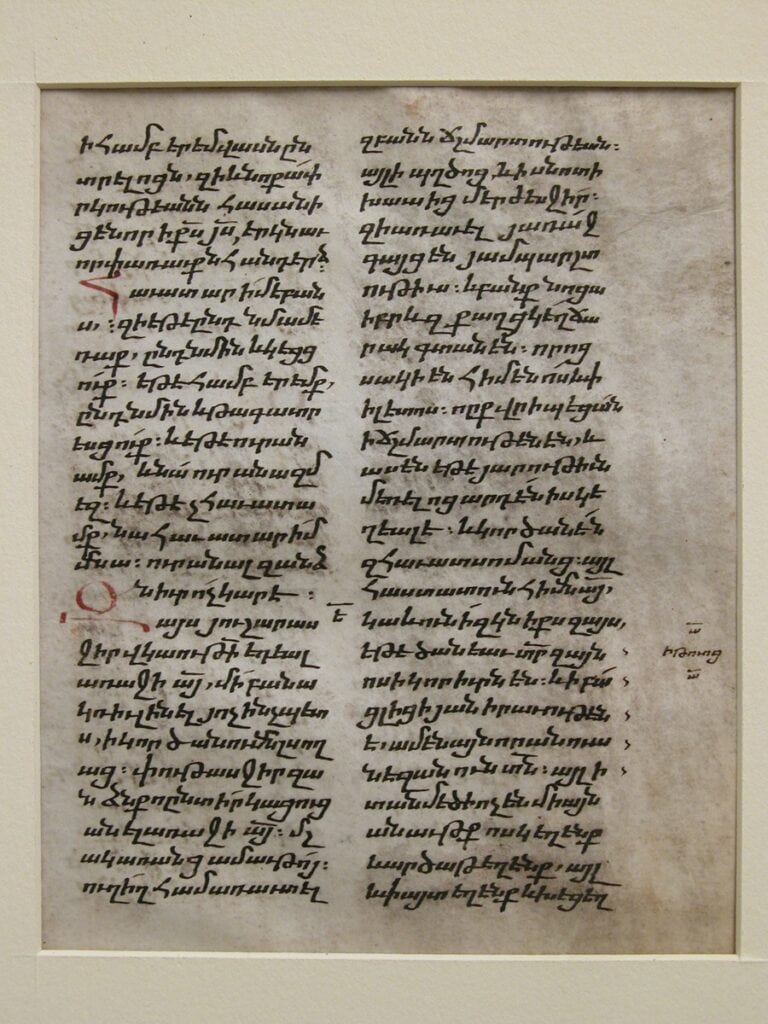

Inseguendo le tracce dell’erkatagir, la scrittura corsiva armena usata ancora oggi per le iscrizioni solenni, mi avventurerò verso complessi monastici, antiche biblioteche e scuole di scrittura. La meta principale di questa giornata è il monastero di Sanahin, uno di quei luoghi dove la storia della parola scritta si intreccia con quella spirituale.

Ma cominciamo dall’inizio. Yerevan oramai è alle mie spalle. In sella alla moto da qualche minuto, immerso nel caotico traffico, ascolto il rumore rotondo del motore. Il suo regolare scoppio sembra un buon viatico, una buona premessa. C’è sempre un po’ di apprensione nell’iniziare un viaggio: nei primi chilometri ascolti la moto, ti abitui alla sella, controlli la posizione dei comandi. Poi, piano piano, la tensione cala, tutto sembra girare, ti abbandoni alla strada, e lo sguardo si concentra sulle cose intorno a te.

Sorrido alla vista di un vecchio furgone UAZ, euro nulla, che fuma come un vaporetto. Mi sorprende che circolino ancora le squadrate Lada, che tanto somigliano alle nostre Fiat 124 degli anni ’70. Sfioro un’imponente GAZ, e mi chiedo come si possa condurre questo dinosauro di un tempo remoto. Eppure, convivono accanto ad arroganti Porsche, Audi, BMW, tirate a lucido, scintillanti, nuove di pacca: segni di una vittoria di pochi sulla povertà.

D’un tratto il traffico si dissolve e tutto pare acquietarsi. La campagna mi accoglie con i carri carichi di letame, la gente china nei campi, le donne sulla porta a scrutare i rari viandanti, bambini bradi come i loro animali. Tutto, pian piano, ha riacquistato dimensioni più umane.

La stretta strada su cui mi inerpico, tornante dopo tornante, sale. In lontananza la neve. Vecchi carri parcheggiati sui prati offrono rifugio ai pastori, e greggi di pecore si raccolgono intorno a tende dalle forme sghimbesce.

Da qualche chilometro la vegetazione è scomparsa. Il verde dell’erba contrasta con il bianco della neve. Non resisto: mi butto per i prati e provo a traversare un tratto innevato per accorciare la salita, ma fallisco miseramente. Il ghiaccio blocca la ruota e mi sento un po’ stupido: la mia anima di bambino ha prevalso.

Con non poca fatica, ne esco e riguadagno la sottile striscia d’asfalto, mentre rivoli d’acqua scorrono come piccoli fiumi sulla superficie. In un tratto la neve resiste tenace e fa muro alla strada.

Vicino alla cima del Monte Aragats, la vecchia Stazione di ricerca sui raggi cosmici, posta accanto al lago Kari, a 3200 metri di quota, appare improvvisa. Si specchia sull’acqua grigia del bacino glaciale.

Qualche chilometro fa ho salutato i miei compagni e ho proseguito il viaggio da solo. Mentre discendo la valle, i cespugli di rose selvatiche emergono come i primi coloni dei prati. Piano piano, ritrovo la vegetazione, l’odore pungente dei pini. Valli di una terra profonda si alternano a ripidi tornanti, poi la terra si spacca e cade verticale in una profonda gola. Costeggio un impetuoso torrente e vecchie fabbriche abbandonate segnano il luogo.

Non mi disturbano: la polvere le ricopre, e il cemento dei pilastri corrosi lascia intravedere il ferro bruno delle armature. Sembra quasi che la montagna si stia prendendo una rivincita sulla fragile opera dell’uomo.

Scendo e risalgo la costa, fino a un cartello che indica la mia meta: Monastero di Sanahin.

Non capisco come si possa accedere alla struttura, così chiedo a un passante, che mi indica una lunga scalinata. Dopo una buona mezz’ora, le annerite mura di pietra del monastero appaiono tra gli alberi. Il luogo sembra uscito direttamente dal medioevo, e la quiete che lo circonda è surreale. Sono solo, nessun altro turista o persona presidia la zona.

Sanahin, in armeno, significa “questo è più antico di quello“, e fa riferimento alla storia millenaria e alla vicinanza con un altro monastero importante, Haghpat.

Il complesso è composto da diverse chiese, cappelle, una biblioteca, una scuola di scrittura e un gavit, che fungeva da portico o atrio coperto all’ingresso della chiesa, dove venivano accolti i catecumeni o i penitenti che non potevano entrare nella parte principale della chiesa.

Le colonne sono piene di iscrizioni. Cammino su un pavimento coperto di sconnesse tombe e mi aggiro nel vestibolo, dove una luce filtra tra le alte volte di pietra. Qui, in questo luogo, i monaci insegnavano l’arte della miniatura.

Posso immaginare decine di monaci curvi a copiare antichi testi in religioso silenzio, piegati sui banchi di legno con calami e penne d’oca intinte nel nero di seppia, nella galla di quercia o nel solfato di ferro. Curvi sulla pergamena, attorniati da piccoli coltelli per grattare le pregiate pergamene dagli errori.

La scrittura ha un ruolo fondamentale nella storia e nella cultura dell’Armenia, e il monastero di Sanahin, come molti altri centri monastici medievali, fu un importante luogo di produzione e conservazione di manoscritti.

Questi luoghi mi hanno sempre affascinato. A volte mi sono imbattuto in strani sistemi di scrittura, alcuni dalla grafia elegantissima, altri stranissimi, come il sistema di nodi e corde colorate chiamato “quipu” usato dagli Inca. Con il quipu, gli Inca tenevano conto delle quantità di grano o oro per la contabilità delle casse reali.

La creazione dell’erkatagir (il nome della scrittura armena) fu commissionata dal re armeno Vramshapuh a un ecclesiastico per promuovere il cristianesimo tra la popolazione. Così Mesrop Mashtots inventò la grafizzazione della lingua parlata. Lo studioso creò una scrittura maiuscola e angolata, la prima versione dell’alfabeto armeno, utilizzata principalmente per i testi sacri.

E il monastero di Sanahin cosa c’entra? In questo luogo, insieme ad altri simili, ci si adoperò nel perfezionamento e nella diffusione del bolorgir, la forma “corsiva” dell’erkatagir.

Guardando queste grafie ordinate e belle, non capisco come una possa essere più veloce dell’altra nella riproduzione, ma mi assicurano che i monaci potevano copiare i testi più velocemente. Una sorta di meccanizzazione manuale della riproduzione.

Spesso percorriamo luoghi senza capirne appieno le funzioni. Una chiesa è un luogo di culto, ma pensare che queste volte vuote fossero industrie per la diffusione scritta della parola di Dio è difficile da immaginare.

Oggi, senza i manoscritti e le attività di un tempo, questi appaiono quasi come gusci vuoti. È solo con l’immaginazione che riesco a riempirli di monaci curvi sui testi, intenti a perpetuare un sapere antico. La loro funzione è ormai perduta, ma ciò che resta è la sacralità del luogo, percepibile anche senza comprenderne appieno l’uso originario.

Un tuono mi scuote. Esco sotto nere e minacciose nubi e mi incammino sulla strada di ritorno.

Un lungo tratto sterrato mi attende: salgo e scendo una scoscesa valle, costeggio un placido fiume. È quasi il tramonto quando arrivo in hotel. Scorgo gli amici quasi abbandonati per strada, che al rumore della mia moto si affacciano per vedere se ero io sulla via del ritorno. Li abbraccio e, felice, mi butto sotto la doccia. Lascio che l’acqua scorra sulla pelle, appoggio la schiena alla parete e rimango lì a farmi accarezzare, con un milione di immagini che mi rifrullano nella mente.