Quando a Ulan Bator, perse le valigie, scelsi l’attrezzatura in Beatles Square

Per qualche settimana vi ho raccontato della nostra Siena, dei suoi cambiamenti, dei successi e degli insuccessi urbanistici. Ora ritorno a quello che più mi è congeniale: raccontare storie di viaggi, di avventure, di disavventure e incontri. Cominciamo proprio con le disavventure.

Un alternativo Bagaglio

Non sempre i viaggi seguono la strada che avevamo immaginato. Ma è proprio lì, tra imprevisti e steppa bagnata di pioggia, che a volte si nascondono storie da ricordare. Eccovi la prima.

Ulan Bator, agosto di qualche anno fa.

Arrivato dopo 24 ore di viaggio, compresi un paio di scali, malfermo sulle gambe, deambulo nell’aeroporto, in una babele di lingue e colori. Sono di fronte al nastro dei bagagli, che inizia a vomitare scatoloni, poi qualche valigia… e improvvisamente si ferma.

Con gli altri passeggeri ci guardiamo sbigottiti: praticamente non è uscito nulla. Dopo un attimo di sorpresa, ognuno nel proprio idioma comincia a disperarsi e imprecare. Il popolo di un intero aereo, praticamente in mutande, si guarda smarrito.

Sembravamo cuccioli abbandonati in terra straniera. Chiediamo spiegazioni, ci rivolgiamo alle hostess, qualcuno si arrampica sul nastro trasportatore e scruta il buco nero da cui fino a poco prima uscivano valigie. Poi, d’improvviso, l’esercito dei viandanti parte all’assalto del Lost and Found: due ore di urla, spintoni, resse. La formale cordialità tra umani era sparita.

A tutti veniva data la stessa, poco rassicurante risposta: “Domani”, accompagnata da un foglio di carta velina da compilare in duplice copia con la descrizione dell’oggetto smarrito.

Un addetto, in camera caritatis, ci aveva confessato che le nostre valigie erano state caricate su un altro volo e veleggiavano verso Tokyo.

Non ero preoccupato per calzini e mutande, ma per l’attrezzatura da moto: casco, stivali guanti, pantaloni e giacca impermeabile. In questa stagione piove almeno una volta al giorno, ma mi dissi: fidiamoci, per ora. Un giorno si può sopravvivere: la partenza era fissata per l’indomani.

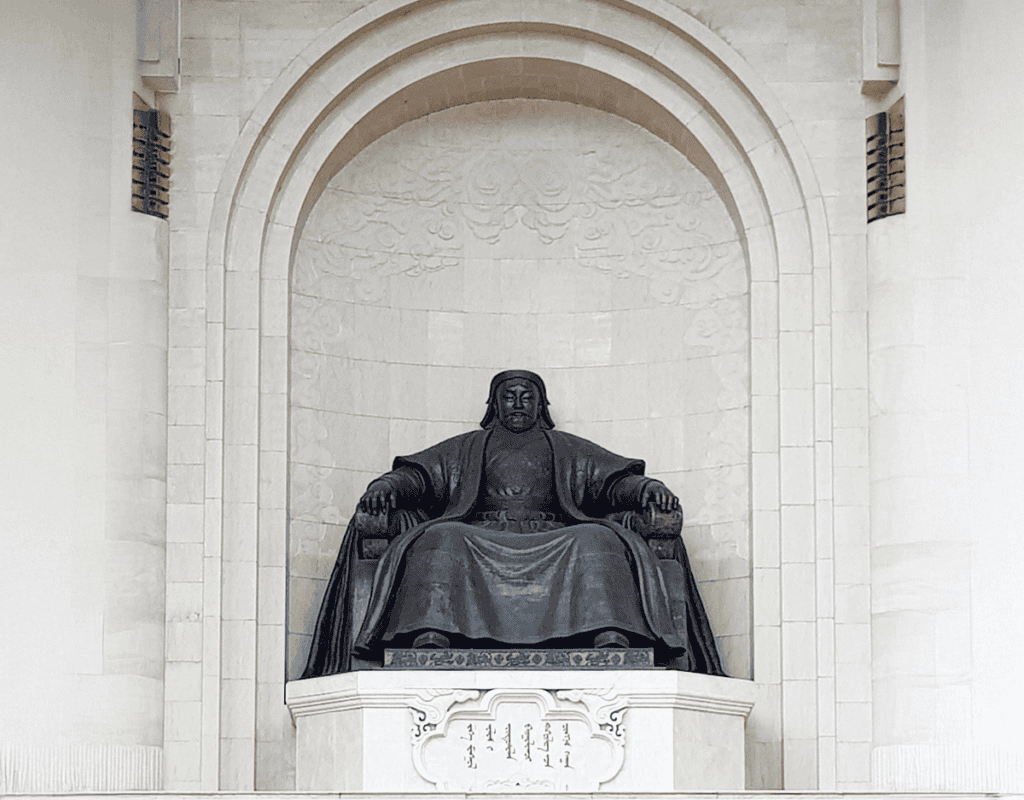

Attonito e stupito, non mi restava che andare in albergo a riposare. Al risveglio, per scaricare la tensione, mi sono messo a vagare per Ulan Bator: una città “post sovietica”, con grandi strade, moderni palazzi e piazze infinite, pronte alla prossima parata.

Tra il frastuono delle auto chiudo gli occhi un istante. Il rumore è talmente forte che sembra marciare l’Armata Rossa. Il traffico, infernale e senza regole, si ammassa e si contorce in un tripudio di clacson, tra vecchie auto fumanti e moderne dream car.

Avevo studiato tanto prima di partire. Tutta la poesia della Città di Feltro si era però dissolta.

Ikh Khüree, Örgöö, Kulun, Urga, Kuren: la capitale dai mille nomi, che migrava tra i fiumi inseguendo i pascoli, che si smontava e si spostava a ogni cambio di stagione, non esisteva più, almeno non come l’avevo immaginata. Solo una periferia di gher, strette dietro a steccati di legno consunto, sembrava resistere: ultime navicelle abbandonate sulla battigia della città moderna.

Ulan Bator (“Eroe Rosso”), figlia del comunismo, aveva sostituito la creatura polimorfa e affascinante che raccontava una simbiosi tra uomo e natura. La notte la passo al settimo piano di un comodo hotel. Mi sveglia il rumore dei tuoni: fuori, una città zuppa e bagnata, piena di pozze come piscine. Il traffico avanza a passo d’uomo.

Devo provare a recuperare i bagagli. L’autista del pulmino che mi porta all’aeroporto non parla una parola di inglese. Provo a gesticolare, poi uso il traduttore di Google.

Cerco su Wikipedia: scopro che le lingue vicine al mongolo sono il calmucco e il buriato.

Si scrive in cirillico, ma con qualche variante. La vecchia scrittura mongola si insegna ancora a scuola, ma si usa solo per scopi decorativi. Mi viene il mal di testa.

Riconosco la sagoma dell’aeroporto. Scendo e corro al banco del Lost and Found. Mi metto in fila tra decine di sventurati. Quando è il mio turno, l’addetto mi dice, con tono tranquillo:

“Alcune valigie sono ancora a Roma. È normale. Arriveranno domani”.

Cerco conforto nella signora che mi ha noleggiato la moto. Mi dice che capita spesso: “Non ti fidare, domani è solo un tentativo di rassicurare. A volte passano settimane”.

Bene. Devo mantenere la calma. The show must go on. Il viaggio non si può fermare.

Corro ai grandi magazzini di Beatles Square: un palazzone di cinque piani dove sembra si possa trovare di tutto.

Tra il materiale da trekking, pesca e campeggio, vedo una cerata gialla impermeabile che pare adatta alla pesca del tonno. A fianco, un paio di scarponi da alpinismo, pronti per l’Everest. Terranno sicuramente l’acqua, mi dico.

Nel mio guardaroba da improbabile motociclista ora non possono mancare mutande e calzini. Riesco a trovare anche un casco SVG… pessima imitazione cinese di un glorioso AGV.

Impacchetto tutto in una borsa da tennis di vinile e torno verso l’hotel, ma non prima di ricevere almeno dieci inchini dalla gentile cassiera, che forse per oggi chiuderà il reparto, vista la ragguardevole cifra incassata.

Salgo in camera. Arraffo i gadget del bagno: sapone, shampoo, pettine plasticoso, improbabili ciabattine di spugna. Mi infilo in ascensore. Premo il bottone. Parte, poi buio. Va via la corrente.

Bloccato al buio, comincio a imprecare. Cerco di essere positivo: abbiamo toccato il fondo, si può solo risalire. Speriamo! Nulla mi deve fermare: la steppa mi attende!

Una specie di casello segna la fine di Ulan Bator. Comincia la steppa. Guido sotto l’acqua battente. La strada si allunga infinita, l’acqua si insinua e mi bagna, il freddo mi annichilisce, il gelo blocca il cervello. Poi, finalmente, un timido sole. Il cielo grigio si apre.

Davanti a me, le porte del Khustai Nuruu National Park, dove vivono i takhi, i cavalli selvaggi. L’erba è alta, verde smeraldo. Il sentiero è fangoso. La tôle ondulée fa vibrare la moto. Ma nulla è fuori posto: un quadro perfetto. Le dolci colline a perdita d’occhio, un falco che gira sopra la testa, cavalli al galoppo.

L’anima si acquieta. Una lacrima, silenziosa, scende confusa nei rivoli d’acqua del casco. Appoggio la moto a una staccionata. Un gufo, sotto una tettoia, mi osserva.

Sono arrivato: di fronte il campo di gher dove passerò la notte. Forse tra qualche giorno vi racconterò anche come ho recuperato la mia preziosa attrezzatura. Se vi va, continuate a seguire questa rubrica. Alla prossima settimana!

Se tutto è andato bene allora nulla è andato bene! Stay Wild Stay Shanti.

(1 – continua)