Per “Insoliti Viaggiatori – Viaggi per Umani” mettiamo oggi un secondo racconto di Duccio Rugani

Con piacere, pubblico un altro splendido e delicato racconto del mio Direttore. Con lui, una settimana fa abbiamo scoperto insieme il Saint Martin, un luogo straordinario capace di trasformare il dolore in speranza. Oggi vi invito a conoscere un’altra storia che nasce da quelle stesse terre e si intreccia con la stessa umanità: quella di Mercy, una giovane ragazza la cui vita sembrava segnata, ma che grazie al coraggio e alla solidarietà ha trovato una strada verso il futuro.

Vi lascio alle sue parole, liberamente ispirate ci specificò nell’intervista che gli dedicammo; un altro pezzo di mondo – l’ambientazione è il nord del Kenya – raccontato con la sensibilità che solo Duccio Rugani sa trasmettere. Buona lettura.

Cenerentola, una ragazza di strada

Come si fa a diventare una ragazza di strada? E che cos’è una ragazza di strada? Mi dite una prostituta?

Magari fosse così. Una donna che vende se stessa, prima di morire ancor giovane di una scontata malattia, avrebbe quantomeno qualche soldo, qualche provvista e un tetto dove ripararsi ed esercitare la professione. La ragazza, o il ragazzo di strada, no.

Colei (o colui) che definiamo “street children” è un essere che non vuol ricordare niente del proprio passato, non sa niente del proprio futuro, trova di che sfamarsi negli immondezzai, si disseta nelle fogne, dorme sotto una macchina od un pezzo di lamiera e, quando incontra la prima volta il sesso, non sa neanche cosa sia di preciso. Muore senza aver davvero esercitato un libero arbitrio.

Ella, od egli che sia, non ha niente in meno per intelligenza o doti fisiche rispetto a tanti consimili, ma spinta alla fuga dalle privazioni, le sevizie e la mancanza di affetto nella famiglia naturale trova nella strada un’esistenza degradata e disumanizzante. E’ un’anima persa a parere di molti cinici e discutibili realisti, immeritevole anche di un qualsiasi aiuto.

Quella di Mercy è una storia vera. Drammatica ed al tempo stesso incoraggiante in quanto testimonianza di come un po’ d’amore, pochissimi mezzi, un po’ d’impegno e tanta solidarietà abbiano consentito alla nostra bambina di essere oggi un’adolescente che ha imparato a sorridere e a non porre limiti davanti a sé.

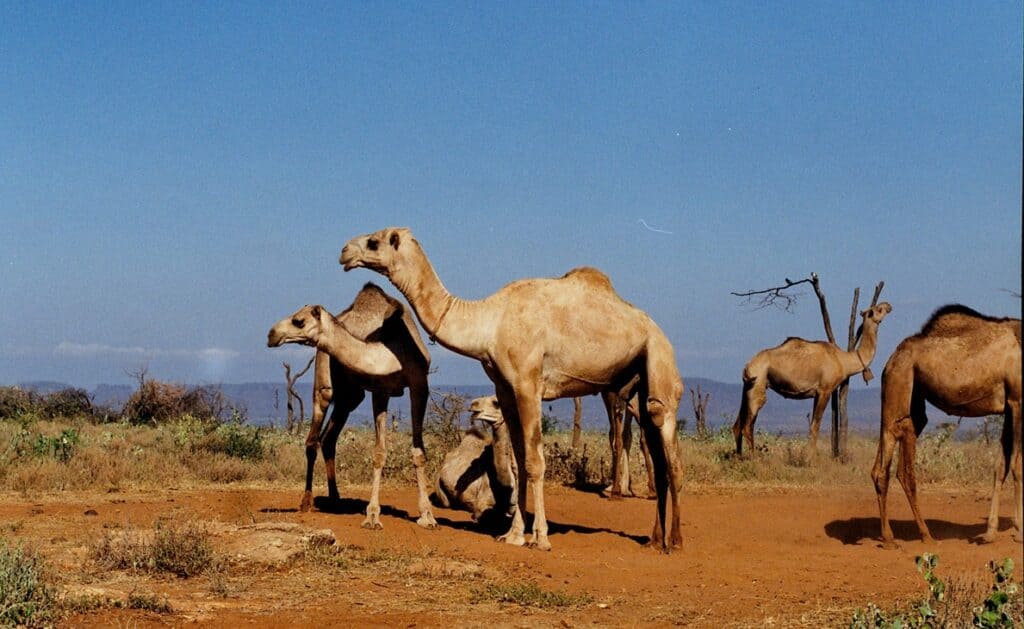

Tutto comincia nell’assolato Nord, oltre Rumuruti, sulla strada per Maralal e Marsabit, laddove i rifornimenti sono incerti anche per chi vi si addentra munito di ogni mezzo tecnologico.

Da questa regione che si estende fino ai laghi del nord, gli archeologi ci tramandano Lucy, il più antico essere umano del mondo, ma proprio qui, dove un tempo la vita iniziò a fiorire, la sopravvivenza è il frutto di una lotta quotidiana contro un clima terribile.

Il sole e le temperature ben sopra i quaranta gradi Celsius nel lungo meriggio equatoriale rendono impossibile la prolungata permanenza all’esterno per gran parte dell’anno e le riserve d’acqua si esauriscono velocemente. I pascoli sono brulli, le rare trivellazioni sono a beneficio di pochi abbienti ed addirittura sembrerebbero aver dimostrato sì che l’acqua in profondità è abbondante, ma che è anche velenosa. Il sottosuolo di quest’area è un mistero: la Rift Valley è costeggiata qui da crateri ancora non definitivamente sopiti e risente tutt’oggi di quel sommovimento che portò migliaia di chilometri a Nord alla nascita delle creste alpine. Sali e cloruri tossici abbondano nei fiumi profondi nelle interiora terrene.

Mercy è una turkana. La sua gente esercita da sempre la pastorizia ma, più debole e sfortunata tra gli attuali popoli nomadi del Kenya, è stata nei secoli respinta verso le aride terre intorno quel Lago chiamato un tempo Rodolfo ed oggi rinominato proprio Turkana.

Le donne hanno spesso il capo rasato e collari tradizionali di perline che differiscono per la minor vivacità dei colori da quelli dei Pokot e dei Samburu. Mercy è la secondogenita di cinque figli che vivono con il padre e la madre. Chiamano casa lo sperduto villaggio di Baragoi dove in una capanna di fango e sterco, dormono e mangiano in sette in un unico locale di appena dieci metri quadri. Lui, il padre, ha un piccolo gregge di ovini, ma non basta ed integra il reddito con servizi di “watchman”, cioè di sorvegliante notturno a favore di compaesani più ricchi e timorosi di attacchi ai propri beni da parte di banditi o di scorrerie notturne di animali selvaggi.

Corre l’anno 1997 e la povera ma non sofferta esistenza degli Akomol, questo il cognome di Mercy, allora bimba di 8 anni, è ravvivata dall’eccitazione che precede le elezioni per il rinnovo del governo del Kenya.

Ci si attende molto dalle urne ed anche i voti dei nomadi del nord contano parecchio. Al governo di Nairobi c’è Daniel Arap Moi, erede diretto del patriota Jomo Keniatta, artefice dell’indipendenza incruenta dall’Inghilterra trentaquattro anni prima. Arap Moi è il capo indiscusso del Kanu, il partito di governo, una casta nella casta e, sotto la parvenza democratica, tiene in pugno lo stato con largo uso di clientele e forze di polizia.

Il Kenya del 1997 è un paese in forte sviluppo che esporta in tutto il mondo il caffè, il the ed i prodotti dei propri vivai. I podisti degli altopiani spopolano sulle piste di atletica e da tutto il mondo atterra gente all’aeroporto internazionale di Nairobi per affollare gli eleganti lodge per le gite-safari o gli imponenti hotel che dominano le spiagge di Malindi e Mombasa. Ma tutta questa ricchezza non è equamente suddivisa; dilaga la corruzione ed ai popoli ignoranti del brullo nord non va granché. Anzi, quando le elezioni arrivano ed i voti di tutti contano, così come cinque anni prima, squallidi mestatori di partito, distribuendo risorse minime e abbondando in promesse, soffiano sul mai sopito odio tribale. Sono decine i morti di quell’anno quando turkana e samburu si scontrano tra loro e contro gli agricoltori kikuyu.

Morti inutili e misere: il Kanu però stravince la consultazione.

In uno di questi giorni, inattesa e improvvisa, la notizia ferale: Daniel Akomol è rimasto ucciso con un colpo di lancia. Al dolore si aggiunge la perdita della guida familiare e alle elezioni seguono piogge di autunno quasi inesistenti e una nuova carestia.

Julia, la madre di Mercy, decide che l’unica cosa da fare è vendere il poco bestiame rimasto e trasferirsi nei dintorni di Nyahururu nel distretto di Nyandarua. Là, ci sono le sue sorelle ed i loro mariti; da loro, ella si attende quella piccola spinta per rimettersi in piedi.

Il viaggio è lungo e per gran parte fatto a piedi; alla fine c’è l’arrivo in un paese chiamato Ol’Kalou dove in effetti viene trovato un tetto ma la solidarietà parentale si limita a quello. Seguono giorni duri. Per una turkana, ritenuta razza inferiore dai civilizzati kikuyu sono poche le occasioni di occuparsi e molte di più le umiliazioni. Solo il figlio maggiore, Jonas, trova lavoro come pastore… Un pasto al giorno e cinquecento scellini al mese (quasi sei euro) per giornate intere passate dietro a vacche e capre.

I bambini rimasti hanno fame, i soldi sono finiti e la disperazione spinge Julia ad una scelta folle. Un chai, il the disciolto nel latte scaldato, ai bimbi è tutto quello che resta da dare, poi esce di casa con il figlio più piccolo e fa perdere le proprie tracce. Chi rimane è senza cibo, senza famiglia e con tanta paura.

E ora è Mercy, 10 anni, la più grande; con lei sono Joel di 9 anni e Susan di 7. I parenti di Ol’Kalou decidono comunque per loro. Susan andrà a Maina, baraccopoli intorno Nyahururu, da un’altra zia; Mercy e Joel resteranno con la zia di Ol’Kalou. La ragazza non ha istruzione e la zia materna non intende dargliela: ha l’età giusta per dare una mano in casa e questo in breve è deciso che farà.

Mercy è una ragazza fin troppo dolce e fiduciosa che promette di diventare alta come tante donne della sua gente. Lo sviluppo ancora in corso la rende spesso goffa ed impacciata soprattutto quando si tratta di fare una cosa nuova. La zia non si mostra comprensiva e ai rimproveri si aggiungono presto le botte che vengono impartite con una tale costanza e durezza da fargli chiaramente comprendere che quella non potrà mai essere casa sua.

Per la zia, Mercy è lenta a portare la legna, si attarda quando viene mandata al fiume a prendere l’acqua e, scalza, inciampa troppo spesso nei due chilometri di strada finendo per rovesciare gran parte degli otri. I vestiti non sa lavarli e finisce anzi per rovinarli; in cucina una ragazza selvaggia e sporca come quella la zia non ce la vuole e nell’orto non ha garbo. Bello davvero l’amore, quand’è fatto di lividi e notti a stomaco vuoto.

Passa il tempo ed anche per una ragazza di dieci anni si supera la soglia del non ritorno e del massimo della sopportazione. Ed arriva il giorno, anzi la notte, in cui Mercy e Joel fuggono. Dove fuggono? A casa, perdinci. Dove casa? Dove… già, dove? … A Maina, da Susan, dall’altra sorella, dall’altra zia. Casa.

Casa, una parola bella per dire quanto sia infaticabile il destino talvolta ad aggiungere pene a chi già ce l’ha.

Maina è una fossa che ribolle, è un brulicare di esistenze sconfitte, è un fetore raccapricciante. Da Maina chi può fugge facendo economie sul mangiare; a Maina non c’è sviluppo né speranza. Gli uomini sono spesso ubriachi e sempre violenti, mogli, figli e familiari quando va bene sono poco più che servi. Ma non è il caso di Mercy, il suo fiorire impubere piace allo zio che allunga le mani. Una, due, dieci volte, sempre.

Un primo rifugio sono i vicini: i rapporti incestuosi non rientrano tra le depravazioni più frequenti dei kikuyu e così aiutano Mercy a sfuggire al selvaggio turkana che gli è parente. Ma la porta accanto non sempre è aperta e Mercy deve andare più lontano e stare assente più a lungo.

Sola, o con i fratelli, diventa ragazza di strada per due mesi interi. Si nutre come può; talvolta rubacchiando – ma in fondo cosa c’è da rubare a Maina? -, più spesso rovistando nelle camionate di rifiuti che ogni giorno la collettività di Nyahururu scarica sul limitare della foresta equatoriale. Un bendiddio alla portata di tutti: avanzi di ogni genere tra liquami e sciami di insetti.

E la sera quando si dorme dove c’è posto, Mercy fa la conoscenza con il “bang”, la marijuana locale che cresce in libertà dove l’erba è bassa e non la soffoca. Il suo effetto è di stordire e dare dipendenza. Spesso Mercy non è padrona delle proprie azioni, ma non ne ha neanche percezione e quindi memoria. Nessuno oggi può dire quant’altro di brutto abbia vissuto.

Un minore sulla strada è senza difese, ma mentre i maschi si uniscono in gang e si difendono così dai pericoli; per le femmine non c’è posto in alcuna alleanza… sono solo usate. Sono vittime segnate giacché al peggio della vita cittadina si aggiunge nella foresta equatoriale la possibilità di incontri micidiali con insetti, rettili e grossi animali.

A salvarla da una morte per certa malattia sono ancora i vicini. Contro lo zio hanno presentato un esposto alle autorità di Nyahururu e l’uomo viene chiamato per chiarimenti. Non appena lo sa, fugge verso l’Uganda tradendo la perfida coscienza.

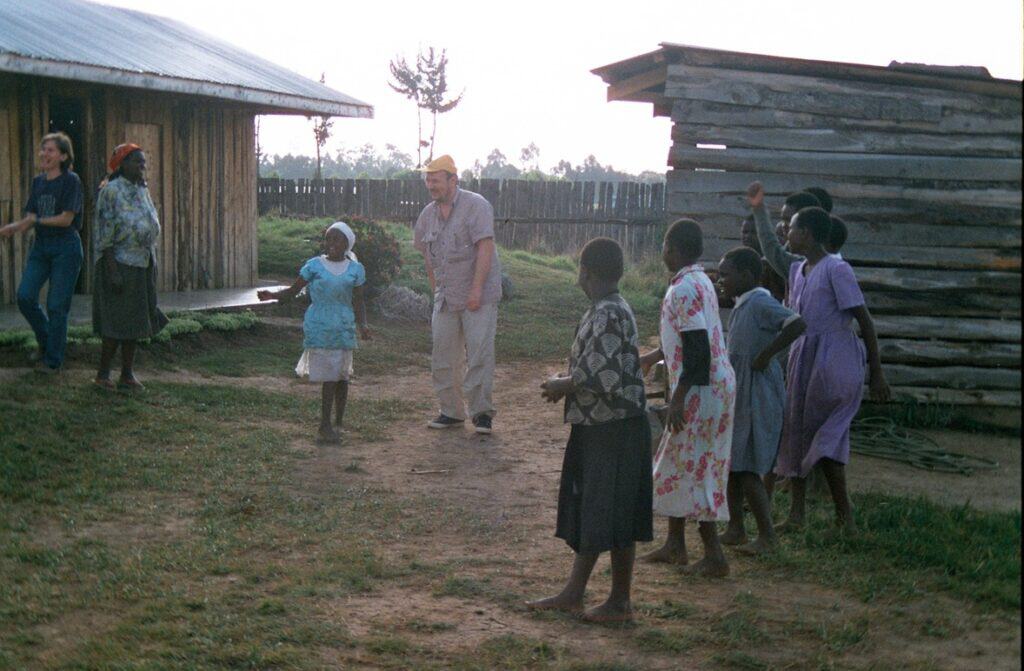

Mercy, Joel e Susan sono proposti al programma “Street Children” del Saint Martin e trovano rispettivamente rifugio in una famiglia pronta all’adozione (Joel) ed al Saint Rose (le due bambine).

Il Saint Rose è un ricovero per ragazze rimaste orfane oppure raccolte in strada. E’ il parroco cattolico che l’ha organizzato giusto entro il “compound” della propria casa. Egli è uomo di azione, oltre che di fede; la sua presenza, accanto alle adolescenti, incute rispetto e timore nei malintenzionati.

Lì la vita scorre senza scosse. Troppi sono stati i traumi in queste brevi esistenze ed è necessario imparare quanto serve a sperare nel domani. Non c’è catechismo tra le priorità, la “mamy” che gli viene assegnata insegna a Mercy la dignità, la pulizia ed un minimo di faccende casalinghe. Sono le prime regole e consuetudini da rispettare che impediscono, insieme a una solida palizzata che separa da Maina ed a un bel prato verde, un ritorno all’indietro.

In primo luogo c’è la scuola; senza leggere e scrivere non c’è crescita. Mercy è analfabeta ma non ha bisogno di farselo ripetere: l’insegnante del Saint Rose si impressiona più volte per la voglia di imparare della bambina. E’ una vera sete di conoscenza, un’ansia che non è solo di riabilitarsi ma addirittura di giungere laddove ad una nata turkana sarebbe stato precluso.

I “social worker” del Saint Martin intanto sono al lavoro per lei. Mercy non esiste anagraficamente; ed ha una madre, Julia, forse in vita, che ne detiene la potestà legale. Senza il suo assenso nulla può essere deciso per la minore.

Julia non è andata lontano. La ritrovano con un meticoloso passaparola quaranta chilometri ad Ovest, oltre l’abitato di Kinamba; lì c’è la casa dell’uomo che l’ha accolta, un brav’uomo. Julia non ha più un futuro, però. E’ malata gravemente e lo stesso vale per il piccolo Manuel. Chissà dove, chissà come, l’Aids l’ha contagiati e dopo mesi di cura con le erbe, la malattia sta per vincerli.

Consapevole della fine, Julia dà il suo consenso all’adozione dei figli che aveva dolorosamente scelto di abbandonare perché incapace di sfamarli. E’ uno dei suoi ultimi atti in vita: non avrà altri incontri con loro. Ma è un atto importante il suo perché le doti di Mercy hanno ben impressionato una nuova famiglia che è disposta a prenderla, amarla e addirittura ad iscriverla a una scuola privata. Il massimo.

Mercy è oggi in affidamento temporaneo, ma ha già imparato a farsi voler bene e a volerne in cambio. I nuovi genitori sono disposti ad assumersi ogni responsabilità nei suoi confronti e la ritengono figlia senza limiti di tempo. E’ grandicella per la nuova classe, ma la ragazza oggi tredicenne fa in fretta ad imparare e gli insegnamenti sembrano non essere mai troppi.

Intanto ha già imparato a sognare. Da grande, questa Cenerentola dei giorni nostri, non vede un futuro solo con un principe azzurro, ma vuole essere di più che una moglie e madre. Vuole diventare un “daktari”, un medico, far del bene agli altri.

Consapevole della differenza dei sessi e delle conseguenze Mercy ha fatto la sua scelta: studiare, crescere, diventare un medico e innamorarsi in rigoroso ordine cronologico.

E nel frattempo chi le vuol bene si chiede quale potrebbe essere il giorno del suo compleanno. Non ha mai soffiato su una candelina e quindi è in arretrato con i festeggiamenti. La madre nel delirio riferì ai “social workers” il 10 ottobre, ma per quanto ne sapeva poteva dirne anche venti altre di date. Ed allora perché non il 26 settembre, il giorno del suo incontro con il Saint Martin?

Duccio Rugani