E il viaggio richiede coraggio per superare le vie d’acqua

Ricominciano dalle lagune del fiume Daule il racconto di Luca Gentili iniziato una settimana fa. La narrazione del viaggio si concluderà lunedì prossimo…

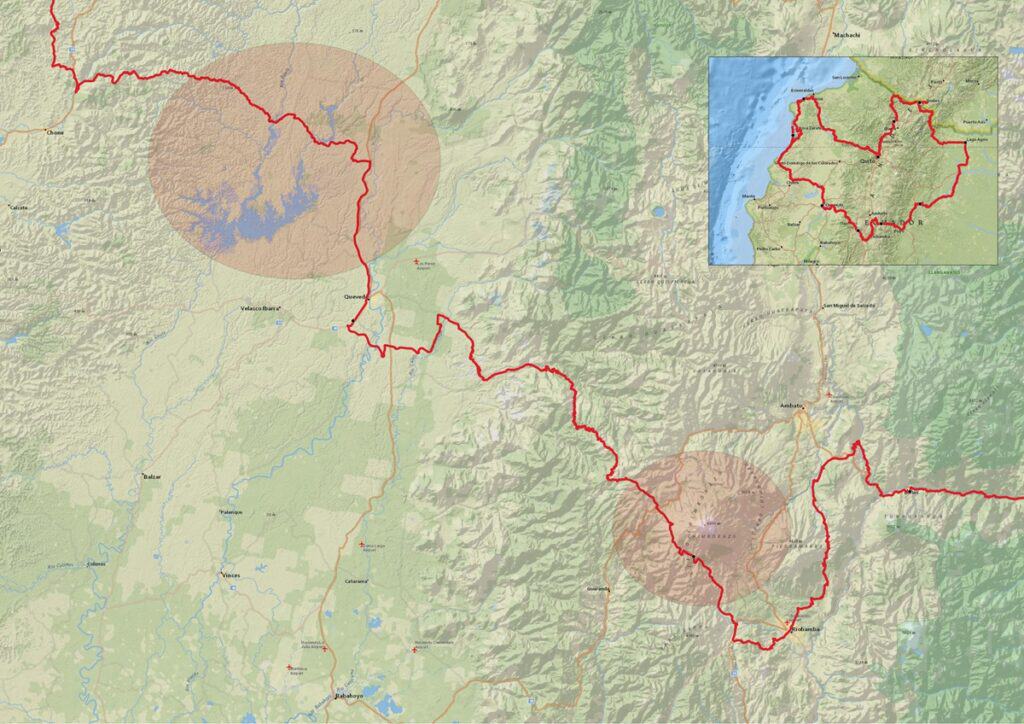

Le lagune del fiume Daule

Abbiamo lottato un’intera mattina per trovare un punto dove attraversare la vasta area allagata dal fiume Daule: più o meno trentamila ettari di laghi e boschi. Immaginatevela come un’area di ripide colline, dove tutte le valli sono piene d’acqua, che si insinua nella foresta come una serie infinita di piccoli fiordi.

Camminiamo sui crinali, con il fango che unge le ruote; ogni manovra è una scommessa. Qui il cavallo è ancora un fidato compagno, e la capacità di arrangiarsi, adattarsi alle condizioni del luogo, è una necessità per sopravvivere. Le case di legno sono sempre a due piani: al piano terra una zona per ricoverare gli arnesi, con qualche gallina che si muove guardinga sulla terra battuta; al piano superiore lo stanzone che funge da abitazione. Il legno delle case è scuro, provato dalle piogge; piccole finestre spalancano gli occhi sulla foresta, e i panni stesi sembrano l’unico segno di vita.

Ci fermiamo a parlare con un uomo per capire le condizioni della strada. “No… no, da qui non si passa”, sono le sue prime parole. “Troppo fango, provate più a valle; la strada è meno ripida”. Gli chiedo quanto è lontana la sua casa. “Una mezza giornata a piedi”, risponde. Indossa una maglietta chiara di qualche associazione di cooperazione umanitaria, immacolata, che sembra impossibile abbinare ai pantaloni sporchi di fango.

Mentre mi allontano, giro la testa e lo guardo per un istante, proseguire verso la sua meta. Ha ripreso il suo passo lento, costante; qui il tempo sembra non avere misura, semplicemente passa. Mi domando quali aspettative abbiano le persone, quali siano i loro desideri. Per me è difficile comprendere la loro vita, ma forse sono io che ho strumenti sbagliati per misurare le cose.

Mia madre mi ha sempre detto che la sensibilità verso gli altri si allena, non è innata; bisogna saper osservare, mettersi sempre nella condizione di capire, e spesso di non chiedersi il perché. Ogni volta che passo in un luogo più o meno remoto della Terra, mi rendo conto di quanto sono inadeguato, e di quanto tutto ciò che ho imparato non sarebbe in alcun modo utile per sopravvivere. La nostra vita ci rende disabili ambientali una volta fuori dalla nostra zona di comfort e privati delle nostre tecnologiche protesi.

Forse è proprio questo che ci porta a distruggere la natura: non la comprendiamo e, pertanto, ne abbiamo paura.

La strada continua serpeggiando tra valli e piccoli guadi, finché finalmente raggiungiamo uno dei rami principali del Daule. Fermo sulla riva, sono indeciso su cosa fare. Di fronte a me c’è una struttura galleggiante di cui non vedo la fine; due piccole funi la tengono ancorata alla riva. Delle piccole botti di plastica blu, che assomigliano a quelle usate per le olive in salamoia, sostengono una leggera passerella, che incerta si snoda in mezzo alle ninfee che hanno colonizzato la riva.

Non capisco se è solo pedonale e quanto traballi. Mentre sono già sceso dalla moto e mi avvicino alla sponda per saggiarne la solidità, la vedo muoversi. In lontananza, un motorino la sta percorrendo. Mi metto in attesa per constatare l’esito della traversata: una piccola motoretta Shineray con tre persone a bordo ha compiuto l’impresa. Bene… ce la possiamo fare.

Lars, compagno, amico e guida di tante avventure, va per primo; io, pavido, lo seguo a debita distanza. La struttura traballa, ondeggia e si piega, ma sembra reggere. Man mano che la riva si allontana, mi rendo conto della lunghezza e della fragilità dei quattro ferri rugginosi a cui stiamo affidando le nostre anime. Vestito da moto, con i pesanti stivali, se dovessi cadere in acqua, andrei giù come un piombo.

Credevo che con l’atto di fede compiuto verso il ponte di botti, per oggi la trascendenza empirica che va oltre il razionale avesse raggiunto il suo apice. Pertanto, quando, scalata una piccola collina, mi trovo di fronte a una piroga a motore, non so se provare sconforto o ridere. Il fiume è così largo che non distinguo l’attracco sull’opposta sponda.

L’uomo mi invita a salire: “En quince minutos te llevo al lado opuesto”, dice. Non faccio alcuna considerazione; la strada è in forte pendenza, e girare la moto per fuggire è molto complesso… e poi, per andare dove, mi dico. Faccio rotolare la moto sul fondo piatto della barca e mi siedo accanto al nostro Caronte, che lentamente, scoppiettando, ci conduce sull’opposta riva.

Mi godo la traversata, osservando le decine di cormorani con solo la testa fuori dall’acqua come periscopi, che sembrano scrutare la superficie; poi, con un brusco saltello, si immergono alla ricerca di prede. Sull’opposta sponda, mi accorgo che avrei dovuto caricare la moto nel verso contrario: ora dobbiamo girarla di peso sul traballante mezzo. Con somma fatica e il rischio di naufragare sulla “spiaggia”, in qualche modo la giriamo. Una casupola con una rugginosa insegna “CocaCola – Refrescato aquí” mi attende al termine del ghiaioso approdo.

La giungla, il bosco, i guadi non sembrano avere una fine. A sera, sfinito dopo quattrocento chilometri di peripezie, felice, mi fermo a meditare su quanta incredibile vita ho incontrato sul mio cammino.

“Taita” Chimborazo

Ho scalato la montagna risalendo con la moto un ripido sentiero sassoso. È stata una scelta: per salire esiste anche una scassata strada asfaltata a tratti, ma non sarebbe stata la stessa cosa. I nativi spesso antepongono al nome della montagna il prefisso “Taita”, che significa padre, anziano rispettato a cui riferirsi per autorità e saggezza. “Taita Chimborazo” è considerato il “padre” delle montagne, una figura paterna che protegge e sostiene la vita delle persone e degli animali, in stretta relazione con Pachamama, la Madre Terra.

Luogo di pellegrinaggi e devozione, qui tutto si unisce: credenze indigene e cristianesimo portato dai conquistatori spagnoli, in una forma di religiosità sincretica, riti ancestrali e preghiere, sacro e profano. Non so se questo ha a che fare con il fatto che il Chimborazo, se lo si misura come distanza dal centro della Terra, supera di duemila metri l’Everest e ci fa sentire più vicini al cielo. Il luogo ha una speciale magia; per cercare di raccontarla, vi propongo un piccolo brano del diario che ho tenuto durante il viaggio.

Il risveglio al Chimborazo

Non so se sia colpa del simbolismo del luogo, del piccolo tempio del sole con la piastra dorata infissa sulla stele, che alle prime luci dell’alba brillava come una stella, o se sia colpa di Taita, lo spirito ancestrale della montagna, ma essere qui, senza connessioni con il mondo per un paio di giorni, mi ha fatto bene. È stato utile per riflettere e guardarmi dentro.

Qui sei solo con quello che la vita ti ha insegnato, con quello che sai fare, fragile in un mondo che sembra non appartenerti, o almeno non appartenere all’uomo moderno, che passa senza curarsi di ciò che si lascia alle spalle. È sempre più difficile trovare posti così, con un’anima, e occorre proteggerli dalla nostra predatoria presenza.

È difficile spiegare come mi sento stamani, mentre carico i bagagli sulla moto e piano la spingo al sole perché si asciughi e si scaldi dal gelo della notte. In questo luogo, proprio accanto al rifugio, ci sono i resti di un tambo, ovvero un magazzino. Costruito dai Puruhua cinquecento anni prima di Cristo, usato poi dagli Inca e dai conquistadores spagnoli, ora è una semplice traccia di pietra tra le pietre. Pensare a qualcosa di uso comune, non un imponente monumento come le Piramidi o il Colosseo, rimasto tale per quasi duemilacinquecento anni, fatto per l’ordinaria vita, fa venire i brividi. Credo che poco o nulla di ciò che stiamo facendo possa durare così a lungo e non impattare sulla vita della Terra. Essere solo di complemento all’esistere, come un fragile nido lo è per un uccello, per poi tornare a essere sasso tra i sassi, ci dovrebbe far riflettere su cosa vogliamo che diventi la nostra casa.

Stamani, al risveglio, mentre dalla finestra osservavo i lama brucare, sono arrivati due cervi, e una lepre è uscita da una buca. C’era una perfetta armonia.

Sicuramente, al rientro mi farò riassorbire dalla mia ordinaria vita e non sarò in grado di incidere in un necessario cambiamento, se non con queste poche parole.

Bene, il viaggio continua. Al prossimo lunedì.

(2 – continua)