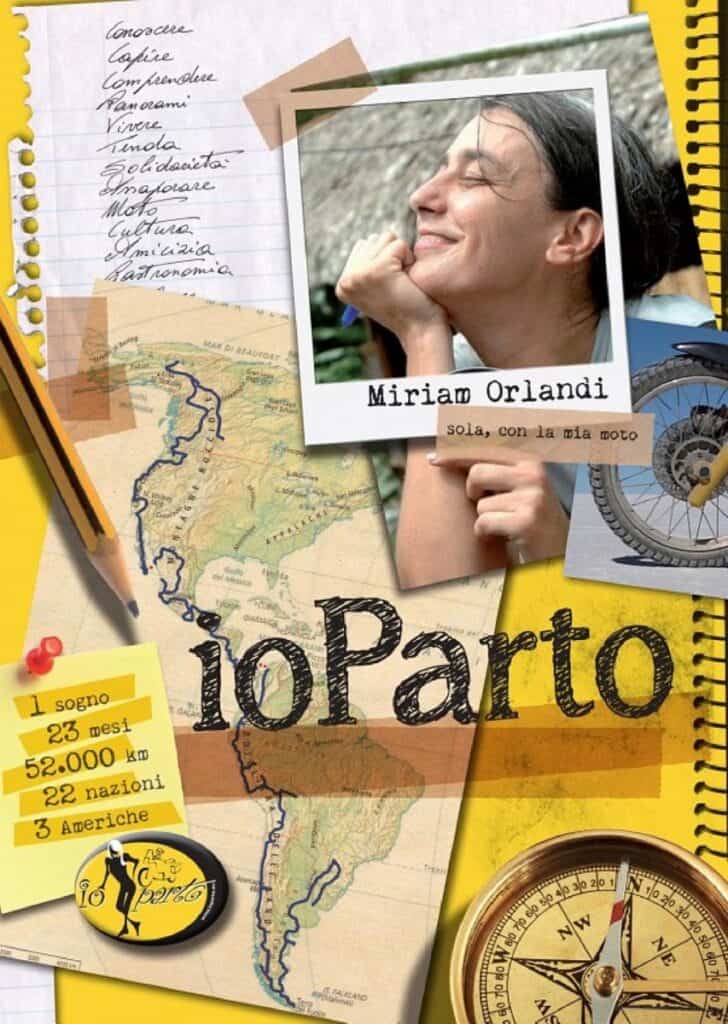

Per “Insoliti viaggiatori” oggi la prima parte dell’intervista a Miriam Orlandi

Dopo aver fatto questa intervista, e aver scoperto le mille sfaccettature di Miriam, ho impiegato un po’ di tempo per scegliere il titolo. Ognuno mi sembrava riduttivo. Spero di aver scelto quello che meglio la rappresenta, ma ne avevo pensati a decine.

- Cinque minuti di panico, poi si parte

- La libertà non è una destinazione

- Il mio stile di vita è lasciarmi portare

Questi sono solo alcuni di quelli che mi piacevano e che mi dispiaceva lasciare lì, in punta di penna. Così ve li propongo: scegliete voi quello che vi sembra più adatto a descrivere questa donna straordinaria.

Prima di passare all’intervista, per dovere di cronaca vi racconto in sintesi chi è Miriam Orlandi:

Emirati Arabi ed Oman – due mesi da sola sulle strade attorno al deserto.

Australia e Nuova Zelanda – sei mesi in solitaria, 33.000 km.

Argentina–Alaska – ventitré mesi da sola, 52.000 km.

… E l’ultima “follia”: Capo Nord in sella a una moto elettrica.

Ciao Miriam, ti seguo da molto tempo, anche se non ci conosciamo di persona… ma rimedieremo, perché le strade dei motociclisti, prima o poi, si incrociano sempre. Questa intervista fa parte di un progetto in cui voglio coniugare due cose: da un lato, dare una mano a Karma on the Road, che è una bella storia e vorrei che non si interrompesse; dall’altro, dare spazio a chi sogna di viaggiare. A chi, come te, viaggia per il gusto della scoperta, per incontrare persone e situazioni che, mi sembra, sia proprio quello che cerchi tu. Ho letto qualcosa del tuo grande viaggio del 2008, quando hai attraversato tutta l’America e ti confesso una cosa: prima di fare un viaggio da solo, ci ho pensato per anni. Anni, non giorni. Forse per paura. Non perché mancasse il desiderio, ma per un’insicurezza di fondo, che non nascondo. Poi però ho capito — e qui arrivo a te, e alla tua scelta — che viaggiare da soli ci apre agli altri. Ed è forse la cosa più bella. Perché quando si è anche solo in due, si tende a dialogare solo tra noi. Ma quando sei da solo, per forza di cose, entri in relazione con gli altri.

“Sono perfettamente d’accordo. Se devo parlare con qualcuno che conosco, lo faccio tranquillamente in salotto, o al bar, o al ristorante. Ma se esco per conoscere altra gente, o esco da sola, oppure devo avere accanto qualcuno che sia disposto a farlo. E non è sempre facile. Ho viaggiato con il mio amico Ricky, che è un grande viaggiatore anche lui, nell’Europa del est: è accaduto di incontrare gente locale ed entrambi eravamo titubanti perché non sapevamo se l’altro fosse d’accordo. Chiarito che a entrambi andava bene affidarsi alla vita e ai suoi incontri, sono nate esperienze incredibili: una signora ci ha aperto il cancello di casa per farci vedere un pozzo di acqua potabile, due fichi e due chiacchiere tra linguaggi sconosciuti nonostante avessimo sette lingue a disposizione. Un senso di amore infinito ci ha ristorati più di qualsiasi cibo”.

“Ricky – continua Miriam – è un amico esperto viaggiatore, quindi viaggiare con lui mi mette tranquillità. La cosa cambia quando hai con te chi non conosci bene e non sai se le sue scelte potrebbero trasformarsi in situazioni pericolose oppure, se è il tuo compagno, potrebbe subentrare la gelosia o una eccessiva preoccupazione. Da lì in poi diventa difficile andare d’accordo, perché ti viene da dire: “Ma dovevi proprio metterti nei guai?”

Normali dinamiche che si creano in coppia ma in viaggio possono essere più rischiose.

Insomma, ci sono tante cose che entrano in gioco quando si viaggia in due.

Ma oggi la voglia di viaggiare ce l’ho ancora, e in solitaria. Al momento, non riesco nemmeno a pensarmi in un altro modo”.

Bene, direi che abbiamo rotto il ghiaccio. Ovviamente ho guardato un po’ in giro per conoscerti meglio… e mi sono imbattuto in una splendida foto su una Moto Morini Kanguro. Ecco, vedi i miei capelli bianchi? Mi ha messo una nostalgia tremenda del Morini 3½ e del Kanguro. L’ho rivisto proprio pochi mesi fa nel garage di un carissimo amico. Raccontami della tua prima moto…

“È stata proprio una MotoMorini Kanguro 350cc la mia prima moto. É ancora in garage, e adesso vorrei rimetterla a posto. Il solito problema: il tempo a disposizione. Credo che, se non sarò in viaggio, il prossimo inverno lo dedicherò a sistemarla. Mi piacerebbe guidare di nuovo un Morini. Non ho ancora provato la gamma nuova, ma quello che mi piacque allora era proprio il bicilindrico a bassa cilindrata. Un po’ come quello che oggi stanno riscoprendo con moto come la CF Moto 450 MT”.

Ma come ci sei arrivata? C’è stato un percorso? Parlando con altre motocicliste, mi hanno detto: “Il mio primo viaggio l’ho fatto con un Sì”, o con un Peugeot 125. Tu sei arrivata subito al Morini, o c’è stata un’evoluzione?

“Il Morini è stata la mia prima moto con le marce, avevo diciannove anni. Prima andavo in bicicletta, poi sono passata al Bravo Piaggio, che usavo per andare a scuola. Ho cominciato a lavorare a 16 anni, per potermi pagare gli studi. Volevo continuare con l’università, ma a casa non c’erano grandi possibilità economiche. A19 anni mi venne offerto di fare la cameriera in città: pagavano bene ma dovevo tornare alle due di notte e con i mezzi pubblici era impossibile. E non puoi nemmeno farti venire a prendere da papà, se vuoi essere indipendente. Volevo prendere la Honda CB 400 Four, ma proprio quell’anno uscì una legge che imponeva di avere la patente da più di tre anni per salire di cilindrata. All’epoca contava la cilindrata, non i cavalli. Guardai cosa c’era sui 350 e trovai la Morini.

Mi piacque l’idea del bicilindrico e dell’enduro. Mi piaceva la posizione in sella, alta. Così con il primo stipendio mi sono comprata lei: la rossa”.

E l’ispirazione verso la moto? Chi te l’ha data?

“Nessuno. Ed è una delle domande che si fanno ancora oggi i miei genitori. Anche ieri, quando mio fratello mi ha vista arrivare a casa per salutare i nipotini con il casco in mano, ho visto che era un po’ perplesso. Perché poi ho dato il casco in mano ai bambini di un anno e mezzo. “Eccola là — ha pensato — adesso me li travia!” In casa non c’era nessuno appassionato di moto. Nessuno dei miei ama il motociclismo. Amiamo tutti i motori e i lavori manuali, questo sì. Mia madre, pur essendo una donna, se la cava benissimo: non ha bisogno di nessuno per cambiare una lampadina. Ha 78 anni e ancora oggi sale sulla scaletta e se la cambia da sola, senza problemi”.

Grande! Mi ricordi l’intervista a una nostra amica comune, Stefania Gnoato. Mi ha detto che l’ispirazione fu sua madre: quando era bambina, la caricava su una motocicletta, insieme a tutta la famiglia. Era l’unico mezzo a disposizione, ci portava persino le galline al mercato. Era un mezzo per sopravvivere. E spesso da lì nasce l’ispirazione: dal desiderio di sentirsi indipendenti. Il motorino era il mezzo per raggiungere gli amici e andare oltre il piazzale sotto casa. Ma dimmi, com’è nata in te la passione per i viaggi?

“Credo sia nata molto presto. Da che ho memoria, sono sempre stata affascinata da tutto ciò che è diverso. Dagli appostamenti per osservare le formiche, alla curiosità per il mondo: “Dove siamo?”, “Come si fa?”, “Quanto manca?” Le solite domande da bambini, ma nel mio caso era una curiosità molto spiccata. Mi perdevo a guardare dal finestrino quando andavamo a trovare gli zii. Credo sia nata così, spontaneamente. E oggi non potrei essere diversa. Anche se dovessi iniziare a lavorare a mezzogiorno, alle 8 uscirei comunque di casa. Il letto? già fatto alle 7 e poi via! Vado a salutare qualcuno, a fare qualcosa, a muovermi. È un modo d’essere, innato. E devo dire la verità: se guardo alla mia famiglia, ai miei cugini, non c’è nessuno che è così. Forse un po’ mio padre… ma erano altri tempi. Lui è del ‘41, per cui…”

Torniamo ai viaggi. Qual è stato il primo vero viaggio? Quello che ti ha dato l’imprinting? L’hai fatto col motorino?

“Allora, il primissimissimo viaggio è stato a tre anni! Ho detto “ciao mamma”, sono uscita di casa — vivevamo in campagna — e mi sono fatta un chilometro a piedi in mezzo ai campi: sono andata da dei vicini. Se invece parliamo di un viaggio più strutturato, a 18 anni ho preso il treno e sono andata in Puglia a trovare un mio professore che aveva detto che ci avrebbe ospitato. Quando mi ha vista arrivare, quasi gli prende un colpo. Ecco, diciamo che non gli era piaciuta granché la mia sorpresa! Preciso: non ero innamorata del professore; era proprio la Puglia ad attirarmi. Per me, allora, era come l’altra parte del mondo”.

Bellissima storia. Io ricordo i viaggi in motorino: era come scoprire un mondo nuovo, indipendente dai genitori. Quel mezzo ti portava lontano, aumentava il tuo raggio d’azione: 50, 60, 70 km! Ma raccontami, col Morini hai fatto qualche viaggio?

“Con il Morini ho girato parecchio l’Italia. Poi la Corsica, il sud della Francia, un po’ le Alpi, tra Brescia e Bergamo. Alla fine, ci ho fatto 100.000 km! L’Italia l’ho vista quasi tutta con quella moto, tranne la Sardegna, che invece ho affrontato dopo, con la BMW R 100 GS. Con lei siamo vicini ai 200.000 km. Proprio ieri notavo i numeri sul tachigrafo!”

È la BMW che ti ha accompagnato nel grande viaggio nelle Americhe, giusto?

“Sì. La mia Cocca”

Ho visto che usi spesso lo slogan “Io parto”. È un manifesto, una comunicazione, quasi una dichiarazione d’intenti. “Io parto” si può leggere in tanti modi. Mi piacerebbe sapere da te cosa significa.

“Mi ricordo bene il momento in cui è nato. Andavano di moda i forum, e io scrissi: Ciao ragazzi, “ioparto”. Tutto attaccato, dimenticando lo spazio. Non era voluto, ma in quel momento era proprio un’esplosione: “Basta, me ne vado!” Era un’urgenza, un’esigenza.

Poi, col tempo, ho notato una cosa: “io parto” è una frase che usiamo in un modo tutto nostro. Pensa a una cena tra amici: nessuno dice “io parto”, dicono “ciao, vado”. Invece “io parto alle 7”, “io parto alle 8” è un’altra cosa. È lasciare qualcosa per andare verso qualcos’altro. Per me è così da sempre. Una costante. In questi giorni sto affrontando un cambio di lavoro che per molti sarebbe fonte di ansia o preoccupazione. Ci vedo un altro “io parto”: una nuova collaborazione, un nuovo centro medico. “io parto” si applica anche lì, in fondo è sempre l’inizio di qualcosa di nuovo”.

Bello. E a proposito del tuo lavoro, ho letto che segui molto i tuoi pazienti, anche nelle loro esigenze. E allora mi è venuto in mente: come vivi il “io parto” che ti allontana dalle persone che hai aiutato, che hai rimesso in piedi?

“Tendo a non creare dipendenza nei miei pazienti. Vengono da me solo quando ne sentono il bisogno. Non li tengo “in trattamento”, tipo una volta al mese per controllarli. Vengono quando vogliono. A volte sono stata anche un po’ troppo dura: li rimprovero se arrivano tardi, quando ormai si sono già fatti male. Lo faccio sapendo che sbaglio, perché non tutti hanno il tempo o la capacità di ascoltare il proprio corpo. Ma ecco, non ho la “sindrome dell’abbandono”, perché non creo legami di quel tipo. E non credo nemmeno di essere insostituibile: ci sono altri osteopati validi, e se trovano qualcuno con cui si trovano meglio… tanto meglio per loro! Io ho più un attaccamento alla conoscenza. Mi interessa continuare a studiare. Infatti non ho preso solo due lauree, ma anche altre specializzazioni.

E se un paziente non migliora dopo tre sedute, sono io la prima a mandarlo da qualcun altro. È un modo diverso di vedere le cose. Non ho l’ossessione del “mio paziente”. E vedi? Torna anche il discorso del nomadismo. Sono nata viaggiatrice. Viandante, si direbbe”.

Torniamo un attimo ai viaggi, ma voglio stuzzicarti su una cosa che è a metà tra viaggio e professione. Ho visto che hai partecipato alla Dakar!

“Sì! Per due anni”.

Mi è sembrata un’esperienza interessantissima. Stimolante, anche per unire la tua professione al mondo dei motori.

“Lo è stata. A vent’anni magari potevo anche pensare di farla in moto, la Dakar. Potevo crederci, e uso apposta il condizionale. Ma a 52 o 53 anni, ero ben consapevole che non era alla mia portata. Ogni tanto sento qualcuno dire “Mi piacerebbe farla”. Io li guardo e penso: “Sì, va bene” ma non hanno idea di cosa voglia dire davvero. Invece ho avuto la fortuna, l’occasione, il dono, di parteciparvi con la mia professione. Un sogno realizzato. Anche se — come tutti i sogni — da vivere è più faticoso che da sognare. L’anno scorso è stata una fatica enorme. Trasferimenti di 800 km al giorno. Ricordo un video postato sui miei social: erano le 4:30 del mattino, la moto di un altro team aveva lo scarico puntato verso la mia tenda; oltre al rumore, la tenda tremava! Ero andata a dormire a mezzanotte, dopo 800 km di camion con lo schienale che mi arrivava a mezza schiena. La colazione in camion, dopo aver smontato il paddock del team. Qualche commentatore mi scriveva: “Ma c’è il catering!” Bella osservazione! Ma se parti alle 4 di mattina e arrivi alle 7 di sera, non lo vedi mai. Perché, nel frattempo, hai montato tutto, trattato i piloti, e magari anche il fighetto “amico di…” che, alle 23, ti chiede “un massaggio” e io mangiavo a mezzanotte”.

Capisco…

“E a mezzanotte, con il freddo, magari ti trovi davanti riso, pollo e verdure speziate: non è proprio il massimo. Quest’anno almeno c’era la zuppa calda: una salvezza. E il giorno dopo si ricominciava. Quest’anno alcune cose sono cambiate: siamo rimasti più notti nello stesso luogo. Non dovendo smontare tutto ha aiutato noi dell’assistenza. Non erano più 12 notti di continuo spostamento, ma 8. A volte riuscivamo perfino a vedere la gara. L’anno scorso, nel team Fantic, non ho visto nulla. Niente. Nessuno di noi dello staff è riuscito a vedere la gara. Quest’anno invece è stato tutto diverso. Una bella collaborazione con un’azienda (Ioniflex) che ha risolto un grosso problema per i piloti della Malle Moto. In teoria hanno diritto solo alla assistenza ufficiale, ma i piloti hanno paura ad andarci, perché, essendo parte dell’organizzazione, se infortunati, potrebbero essere segnalati come non idonei a continuare. Allora cercano la disponibilità di qualche massaggiatore di un team ma non possono avere una specifica persona che lo fa apertamente. Per sopperire al fatto che non potevo ufficialmente trattarli ho portato con me questo dispositivo: uno ionizzatore, che accelera il recupero fisico. Un macchinario piccolo ma efficace. Era molto divertente: Ottavio Missoni lo usava a cena, per il mal di schiena derivante dalla sua altezza. Manuel Lucchese, appena finiva la manutenzione della moto, si sedeva a cena e me lo chiedeva.

Andy Winkler lo usava più tardi. Ognuno coi suoi tempi. E poi c’era Tiziano Internò — lo adoro — che se lo portava nella tenda e lo teneva tutta la notte: 4 ore di terapia invece di mezz’ora!”

“E così – conclude Miriam – non avveniva il tanto vietato trattamento diretto ai piloti della Malle Moto. Non li toccavo nemmeno: consegnavo la valigetta e davo consigli. “Evita i latticini, che hai mal di schiena”. “Oggi niente patate, che hai il polso gonfio”. Oppure, se avevano l’influenza, tiravo fuori i miei intrugli a base di erbe… E funzionavano. Per me è stata una soddisfazione enorme. Non se n’è parlato molto, nemmeno sui social”.

Grandissimo. Senti, torniamo un po’ indietro. Io conosco un po’ le Americhe, ho viaggiato in quei luoghi dove tu sei stata prima di me, ma in un modo completamente diverso. Quindi mi piacerebbe davvero conoscere il tuo “Io parto” da quel viaggio: come ti sei preparata? Come hai preparato la moto?

“Niente. Non ho fatto assolutamente nulla. Anche perché in America Latina, allora come oggi, con un po’ di spirito di adattamento te la cavi. Alcune zone erano più pericolose, ma già allora si intuiva cosa sarebbe diventata. La pubblicità della Colombia diceva: “Il rischio è che ti innamori”. Il rischio era proprio quello: che non volessi più tornare a casa. Perché la Colombia è davvero bella. Ed è diventata così bella che oggi è quasi una dependance dagli Stati Uniti. Dalla Florida, ci arrivi con un volo di tre ore. Ma se mangiavi per strada, nelle baracche, dormivi dove capitava (spiagge, campeggi improvvisati) te la cavavi. Si dovevano solo evitare i posti sbagliati, dove rischiavi di trovarti una pistola puntata addosso. Nel 2008 non c’era Internet come oggi. Niente Airbnb, niente connessione ovunque”.

Non c’è dubbio. Infatti, la cosa che mi ha sorpreso conoscendoti dai media, è pensare a una ragazza che parte nel 2008. Avevi almeno un cellulare?

“Ti ricordi la compagnia “3”? Aveva iniziato a fare i videofonini. Avevo un cellulare della “3” solo perché si collegava a Internet, e ogni tanto riuscivo a mandare una mail a mia madre per dirle che andava tutto bene”.

Mi viene da ridere: quest’anno ero in Baja California, volevo fare da solo alcuni tratti della Baja 1000, ma avevo un satellitare. Mi dava tranquillità sapere che da casa potevano vedere dove mi trovavo nel deserto. Tu, invece, in quegli anni, hai avuto un grande coraggio…

“Non avevo niente, neppure un navigatore. Mi prestarono un Garmin Zumo che usai una sola volta, solo per vedere se ero sull’equatore! All’epoca non c’era nemmeno quel famoso cartello figuriamoci il monumento. Nel 2009 non esisteva ancora”.

Quindi, dall’Italia dove sei arrivata?

“A Buenos Aires. Io in aereo, la moto in nave”.

E da lì?

“Da lì sono andata alle cascate di Iguazú, poi sono rientrata a Buenos Aires. Sono scesa fino a Ushuaia e poi su, attraversando Cile e Argentina, spesso alternandoli. A volte prendevo una strada e mi ritrovavo in Argentina senza volerlo. Poi ho attraversato Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia… Da lì ho usato un veliero (illegale) per il Centro America: Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador! E poi Guatemala, e infine Messico”.

Grande!

“E non sapevo neanche cosa aspettarmi. Quando sono arrivata in Messico mi dicevano tutti: “Vai a Palenque!” Ci sono andata, ma appena ho visto la fila di turisti — signore americane bruciate dal sole, in maglietta lunga e infradito — per entrare a vedere le piramidi, mi è venuto male. Non mi sono nemmeno fermata. Ho visto la folla, ho messo la prima e sono ripartita. Ma il punto è che siamo noi i responsabili. Siamo noi che raccontiamo quanto è bello il Kirghizistan, e prima nessuno sapeva neanche pronunciarlo.

Poi arrivano i turisti, aprono bed & breakfast: tutto cambia. È l’evoluzione del mondo.

Non possiamo pensare di essere gli unici a goderci le meraviglie e che gli altri debbano restare poveri per preservarcele. E spesso siamo proprio noi viaggiatori a spendere meno, a cercare ospitalità gratuita”.

“Come in Iran – continua Miriam -: storicamente accolgono i viaggiatori in casa. Poi però c’è chi ci va solo perché “si spende poco”. E così nasce il turismo a basso costo. Paesi come l’Egitto hanno costruito interi resort su queste logiche, ora economicamente insostenibili. È una linea sottile: una cosa è godere del luogo con rispetto, un’altra è pretendere, solo perché sei un ospite o un viaggiatore. E questo atteggiamento sta crescendo. Cambia i luoghi”.

È vero, è un nostro difetto. Io, durante e dopo i viaggi, scrivo molto dei luoghi. L’ultima volta, tornato dall’India — dove ero già stato — ho fatto una cosa strana: ho scritto il resoconto come se fossi stato un viaggiatore di un’altra epoca. Perché ritrovare quei luoghi completamente cambiati mi rattristava. E allora, per non rovinare il ricordo di com’erano, ho scelto di raccontarli come li avevo vissuti la prima volta. Una specie di psicoterapia, no?

“È uno dei motivi per cui, salute di mio padre permettendo, vorrei rifare un bel viaggio.

Voglio vedere certi luoghi prima che cambino del tutto”.

Completamente d’accordo…

“Il fascino di un sari indiano non è la stessa cosa di un bellissimo abito Versace.

Non voglio sminuire Versace, ma io vorrei rivedere il sari indiano”.

Hai ragione. Mi ritrovo tantissimo in quello che dici.

“È inevitabile che ci sia contaminazione. Così come io vengo contaminata dai luoghi, loro vengono contaminati da me. È difficile, ma non posso nemmeno essere così egocentrica da pensare: “Io viaggio e voi arrangiatevi”. Tutti hanno diritto a godere del bello e del diverso.

Forse l’unica cosa è che dovremmo essere un po’ più rispettosi. Se vado in Kirghizistan, non mi aspetto di trovare la carbonara. Nemmeno in un hotel a 5 stelle. Capisco che cerchino di farci sentire “a casa”, ma se vogliamo che certi luoghi restino autentici, dobbiamo accettare ciò che offrono. Poi magari rifiuto di mangiare le cavallette, ok. Ma ne accetto l’esistenza”.

Prima hai accennato ai consigli alimentari che davi ai piloti. Io quando viaggio cerco sempre il cibo di strada, non per fare lo snob o per “mescolarmi” a tutti i costi, ma perché i sapori, gli odori, i gesti fanno parte del viaggio. Per me il cibo è un linguaggio. Sia lungo il Mekong che ora in Baja California. Tu che rapporto hai con il cibo?

“Sono stata vegetariana fino a un anno fa. Poi ho ricominciato a mangiare carne. Non mi piace, ma l’ho fatto. E ti dico: il cibo, all’estero, va assaggiato. È diverso arrivarci volando o arrivarci via terra. Per esempio, in Perù, dopo mesi lì, bevevo l’acqua del rubinetto e non mi succedeva niente. Cinque anni dopo ci sono tornata in aereo e… disastro. Non perché l’acqua fosse peggiorata, ma perché il mio corpo non era più abituato. È una questione di microbiota, dell’equilibrio del nostro intestino. Se ti abitui gradualmente, ti immunizzi. Ma volare e mangiare subito di tutto può essere problematico. Nei paesi del mondo si cucina per strada: lo fanno da sempre. Noi abbiamo reso lo street food qualcosa da marketing.

Da noi, ti preparano un panino nel furgoncino sterilizzato, poi magari ti danno il resto con lo stesso guanto… Certo, un turista appena arrivato in quei remoti luoghi può avere problemi.

Ma per chi viaggia a lungo, è fondamentale: ti connette al luogo, alle persone. E ti costruisci anche il sistema immunitario. In certi paesi usano cibi piccanti per tenere lontani gli insetti e impedire la proliferazione batterica. Nulla è casuale nel cibo. Oggi invece… pensa che il formaggio coi vermi in Sardegna è illegale. Va bene solo il gorgonzola, purché il micelio sia stato iniettato artificialmente!”

Ci vogliono togliere anche il lardo di Colonnata, scusa!

“Esatto! Ci siamo dimenticati del valore del cibo e del microbiota. Adesso mi fai fare una lezioncina…”

Ovviamente!

“Il microbiota non è solo fermenti lattici. È come un’impronta digitale intestinale.

E questa impronta ha un’influenza enorme sul nostro umore. Se il mio microbiota è in armonia con l’ambiente, io sto bene. Ma se dall’Italia mi catapulti in Thailandia, è tutto sfasato. Non dialoghi con quel mondo. Mangiare locale ti permette anche di capire di più, di entrare in sintonia. E capisci che ciò che per noi è gentilezza, magari là è educazione.

“Buongiorno”, “buonasera”… I miei amici arabi, ad esempio: non succede mai che passino accanto a qualcuno senza dire Salam aleikum”.

Molto chiaro.

“Come il “Namasté”, che vuol dire “la mia anima incontra la tua”. Alla faccia! E oggi non ci diciamo nemmeno più ciao”.

Sì, è chiaro. Continuo a farti domande, poi se vuoi non rispondermi, mandami a quel paese… Sto cercando di scavare dentro Miriam. Ho sempre letto molti libri di avventura, e il viaggio in Patagonia, per me, è stato un modo per ritrovare alcune sensazioni. Una cosa che mi colpì, che mi spinse laggiù, fu una frase di Luis Sepúlveda: diceva che, in quei luoghi, il tempo non era misurato in chilometri, ma in ore e giorni di cammino…

“Ah sì, sì, è così. In tutta l’America Latina il tempo è misurato in termini di percorrenza, non in chilometri”.

Già. Non è mai: “Arrivo tra un’ora perché mancano 40 km”. È: “Boh, forse… arrivo. Puoi dire solo IoParto e poi si vedrà”. Perché sei immerso in una natura talmente esuberante, talmente prepotente, che nello stesso giorno puoi incontrare sole, neve, vento e pioggia. Quattro stagioni in una sola giornata. E ti senti impotente. Una volta sono rimasto bloccato sullo Stretto di Magellano perché il vento non permetteva il passaggio del traghetto. Ma per loro era normale. E allora, tutti i tuoi bei programmi… saltano. Anche per coprire piccole distanze. E poi ci sono i libri. Ad esempio, Il Piccolo Principe, non tanto il racconto, ma Antoine de Saint-Exupéry, che viaggiava con il postale sopra le Ande, in Cile. Erano pezzetti, briciole di storie che mi spingevano a viaggiare.

C’è stato qualcosa, anche per te — libri, autori — che ti ha ispirata nel tuo Io parto?”

“Lo so che ora sembrerò presuntuosa… ma no. Non ho mai letto un libro di viaggio”.

Interessante.

“Mai letto libri di viaggiatori. Non ho mai guardato su Internet cosa c’era “da vedere”. Anche adesso, che sto pensando di andare in Asia, so che sto sbagliando, ma non ho ancora guardato niente. Ho controllato solo i visti, perché mi scoccia doverci pensare, e l’altitudine: purtroppo la soffro. Ma per il resto, non ho pianificato nulla. È forse proprio il desiderio di lasciarmi stupire. Con il rischio di perdermi qualcosa di bello, magari ci passo accanto e non lo so. Però, se qualcosa è “bello” solo perché turisticamente è stato definito tale, e magari lì accanto c’è qualcosa che nessuno ha mai celebrato ma che a me piace moltissimo, allora io scelgo lo sconosciuto, l’inatteso”.

Allora dimmi: che tipo di viaggiatrice sei? Io ti dico come viaggio io: quando arrivo in un posto, voglio capire cosa c’è da vedere, ma anche potermi fermare, scendere dalla moto, camminare tra la gente, annusare l’aria. Pianifico, ma poi esploro. E mi accorgo che spesso, accanto ai luoghi più noti, ci sono tesori meno conosciuti che meritano altrettanto. E tu?

“È uno dei motivi per cui, nonostante tutto quello che ho fatto, sui social non sono molto conosciuta. Per me un viaggio sotto i tre mesi non è un vero viaggio. Perché il mio modo di viaggiare è immergermi nella cultura. Mi fa piacere vedere, ovviamente, la piazza di Samarcanda. Ma mi fa altrettanto piacere se, camminando per strada, mi si avvicina un pastore e resto lì, a guardare le pecore con lui. Nel mio lavoro capita che accompagni le persone in un percorso sull’inconscio. Quando si toccano certe paure, li invito a evocare un’immagine piacevole, qualcosa che li riporti a uno stato di calma. Ma lo faccio anche su me stessa. E quando lo faccio, mi viene sempre in mente uno dei campeggi più belli della mia vita, in Nuova Zelanda. Avevo attraversato un fiume vicino a una cascata, e dall’altra parte c’era un prato con l’erba alta 40 cm. Ho piantato lì la tenda. E ancora oggi, se devo pensare a un luogo sereno, penso a quel campeggio”.

E così si chiude la prima parte di questo viaggio nella vita e nel pensiero di Miriam Orlandi. La seconda parte ci porterà verso nuove rotte, riflessioni profonde e progetti futuri.

“Queste interviste, e quelle che seguiranno, sostengono i progetti solidali di ‘Karma on the Road’ – un impegno a lungo termine – realizzato con il supporto di SienaPost e Moto Travel Summit, per diffondere storie di solidarietà e passione motociclistica.”

Contatti mail: luca@gentiliblog.it. Rubrica su Siena Post: https://sienapost.it/sezione/rubriche/andataeritorno/ Blog personale: https://gentiliblog.it/ Contatti MTS https://www.travellersummit.it/ – travellersummit@gmail.com ONLUS : https://www.karmaontheroad.org/

(1 – continua)