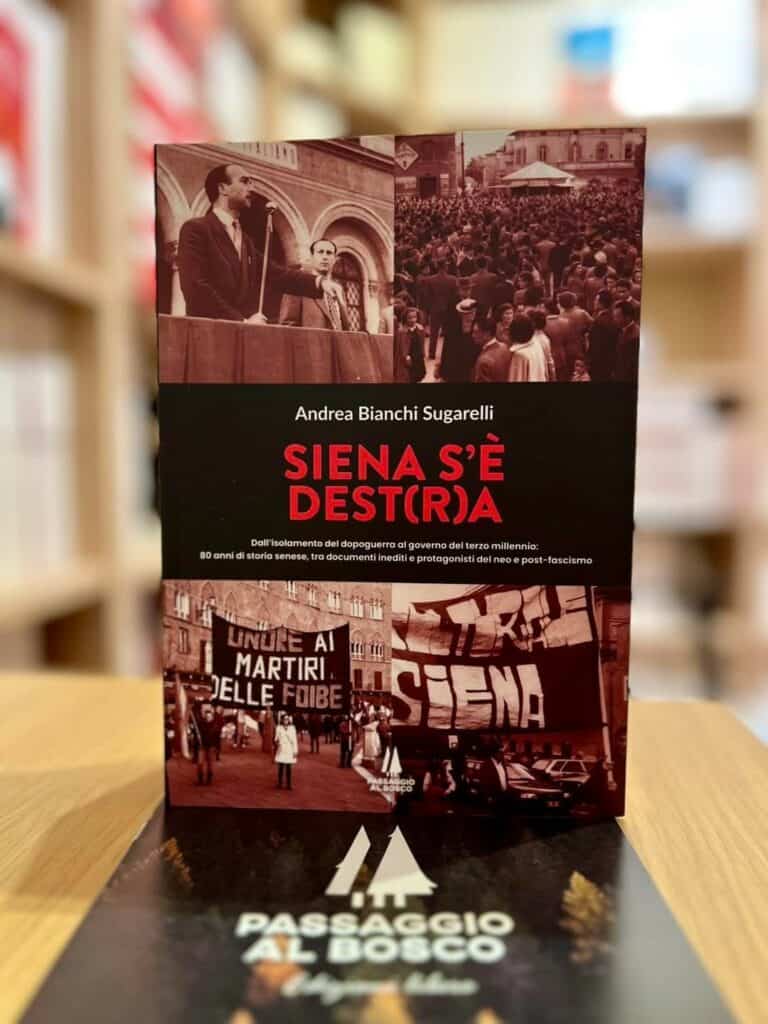

Storia della destra senese dal dopoguerra all’era meloniana, tra isolamento, militanza e metamorfosi

Giornalista, scrittore e addetto stampa, Andrea Bianchi Sugarelli è una figura da anni attiva nel panorama della comunicazione e della ricerca storica, in particolare legata al territorio senese. Con uno stile che unisce rigore documentale e taglio narrativo, ha saputo trasformare la memoria politica e civile in materia viva, interrogando fonti d’archivio, testimonianze e vicende personali. Il suo nuovo lavoro, frutto di oltre dieci anni di ricerca, affronta una delle vicende più rimosse e controverse della storia locale: la lunga marcia della destra senese, dalle origini neofasciste del dopoguerra all’approdo nell’universo “afascista” del melonismo. Un’opera che, al di là delle appartenenze, ha l’ambizione di ricostruire una pagina dimenticata di identità, marginalizzazione e passione politica.

Cosa ti ha spinto a intraprendere un progetto così ambizioso come la ricostruzione di ottant’anni di storia della destra senese?

“Il progetto ha preso il via dalla richiesta accorata che mi fece l’ex fondatore e storico segretario del Msi, Sergio Franci pochi mesi prima della sua morte. Regalandomi il suo diario di memorie, che già in gran parte conoscevo perché passavamo spesso del tempo insieme, mi fece promettere di pubblicare un libro sulla storia della destra senese. Onestamente non sapevo come realizzarlo anche perché a livello politico la destra neo e post fascista non aveva mai avuto ruoli o non aveva mai inciso nelle amministrazioni, sia a Siena sia in provincia. Per questo la genesi del volume ha avuto diverse fasi: inizialmente doveva essere un’intervista a circa dieci ex dirigenti e militanti del Msi-Dn e delle forze extraparlamentari. Poi andando avanti ed approfondendo le epoche e gli eventi si è aperto un mondo ben più vasto e complesso rispetto alla politica ed ho capito cosa Franci volesse realmente: riaprire pagine di storia rimaste chiuse e sepolte nel tempo dando, al tempo stesso, volto e dignità a coloro che avevano dedicato la loro vita proprio a quel mondo, preservandone la memoria”.

C’è stato un evento o una mancanza specifica che ha acceso la scintilla?

“Sì, un racconto che Sergio Franci mi aveva fatto spesso riguardo ad un commissario di Roma, giunto a Siena a metà anni ’50 di cui non ricordava il nome. Aveva il compito di riportare tranquillità all’interno del Msi che si divideva fra le correnti legate ad Almirante e Michelini. Naturalmente non ci riuscì, scatenando accesi confronti. Un giorno, all’Archivio di Stato, trovai il nome di questo Commissario nelle carte desecretate della Questura e capii che il libro non poteva limitarsi solo ai ricordi, ma necessitava di molto altro. Decisi di mettermi al lavoro e di approfondire ogni decennio, ma con un solo punto fermo: la ricostruzione storica doveva essere esclusivamente basata su fonti verificate”.

Qual è stata la sfida più grande nel reperire e analizzare la vasta mole di documenti inediti e nel raccogliere le testimonianze di ex militanti e politici?

“La sfida più grande non è stata analizzare i documenti, ma trovarli. Come avevano già più volte evidenziato l’Università di Siena e alcuni storici impegnati nel ricostruire le vicende della destra in Toscana, il materiale di archivio del Msi senese non esisteva. Qualche carteggio, soprattutto dal 1947 alla fine degli anni ‘60 potrebbe essere stato conservato dai vecchi dirigenti, ma chissà se esistono ancora e che fine avranno fatto. Un ex presidente del Fuan, che abita in Puglia, è riuscito a salvare un po’ di materiale, compreso quello della Giovane Italia, e me lo ha inviato. Poi grazie ad una ricerca durata dieci anni e a molti documenti della Prefettura e Questura conservati all’Archivio di Stato di Siena e a quello Centrale di Roma ho potuto ricostruire quasi meticolosamente la storia della destra senese e confrontare le numerose testimonianze raccolte nel corso della mia vita di relazioni con ex dirigenti e militanti del Msi e formazioni extraparlamentari. Non è stato facile, sicuramente c’è ancora tanto materiale da scoprire e da analizzare, ma intanto un punto fermo è stato messo. Presto raccoglierò tutti i documenti e li donerò all’Archivio di Stato di Siena”.

Ci sono state scoperte particolarmente sorprendenti o rivelatrici durante la sua ricerca?

“Davvero molte, a partire dai gruppi clandestini dell’immediato dopoguerra e al ruolo primario che avrà a Siena il Movimento femminile italiano. Ma anche i fatti inediti del dopo attentato a Togliatti, l’elezione nel 1956 del sindaco democristiano Bottai grazie ai voti del Msi oppure l’attivismo culturale degli anni ’50 e ’60 che arriverà fino alle storie incredibili degli anni di piombo. Mi ha stupito anche il contesto della nascita del sindacato Cisnal, le lotte tricolori sull’Amiata, l’attivismo in Valdichiana, le presenze continue nel capoluogo e in provincia di tanti esponenti nazionali del Msi, a partire da Almirante. E poi il fatto che Siena è stata la prima realtà missina ad avere come federale una donna, Antonella Bellucci ed un impegno politico femminile importante a livello istituzionale con Vanna Gafforio e Graziana Citerni”.

Il sottotitolo del libro suggerisce un percorso dal neofascismo allo “afascismo meloniano”. Come definiresti questa transizione ideologica nel contesto specifico di Siena? Quali sono stati i momenti chiave di questo cambiamento?

“La storia è comune a tutta Italia e al Movimento sociale che nel 1995 diventa Alleanza Nazionale per poi arrivare a Fratelli d’Italia e alla divisione in mille rivoli di tante destre di testimonianza. Alcune di queste nascono anche a Siena. Il cambiamento che il partito di Almirante inizia nel 1972 non diventa centrale nella federazione senese che resta comunque fortemente ancorata alle correnti interne. A parte la parentesi della segreteria Bellucci che farà di Siena un laboratorio della destra sociale rautiana, il partito resterà sempre in linea con Roma e legato a tutti gli stereotipi del passato. La scissione di Democrazia Nazionale sarà vissuta senza sussulti anche qui, mentre i giovani si sentiranno vicini all’effervescenza della Nuova Destra e alla freschezza dei Campi Hobbit. Arriveranno poi le difficoltà degli anni ’80 e la svolta storica degli anni ’90. L’unica, vera differenza è che Siena conoscerà la Seconda Repubblica soltanto 24 anni dopo rispetto al resto del Paese, nel 2018, e in un contesto fortemente condizionato più dalle difficoltà del centrosinistra e dalla crisi del Monte dei Paschi che da un sostanziale cambio ideologico che non c’è mai stato. In ogni modo, la spinta di tutta la destra senese, compresa quella radicale, contribuiranno all’elezione di Luigi De Mossi, primo sindaco alternativo alla sinistra dopo 74 anni”.

Nel libro si parla di “storia misconosciuta”. Quali sono, a tuo avviso, gli aspetti più significativi di questa storia che meritano di essere portati alla luce e compresi da un pubblico più ampio?

“Il valore della libertà; la fedele complicità culturale e ideale che ha saputo unire tutte le generazioni di destra; la vocazione popolare, identitaria e sociale di ogni uomo e di ogni donna nazionalpopolare. Anche a Siena, il mondo della fiamma è stato costantemente marginalizzato sia nella vita politica che nella società, soprattutto a partire dal 1960. Basti pensare che in alcuni comuni della provincia, il Msi non è stato quasi mai presente alle elezioni comunali. I rappresentanti in Consiglio comunale a Siena non venivano presi in considerazione se non per duri confronti sul fascismo e l’antifascismo. Eppure quel mondo esisteva, era in piedi, organizzava comizi e iniziative, aveva centinaia di iscritti, poteva contare su molte famiglie, era pieno di giovani, studenti, universitari. Nel libro racconto quelle storie, in alcuni casi inedite”.

Nel libro si parla di “isolamento e ostilità sociale” affrontati dalla destra senese per lungo tempo. Come si è manifestata questa condizione e come è stata superata fino a raggiungere la “vittoria”?

“Per capire l’isolamento politico, mi viene in mente cosa scrisse Laura Vigni nel volume dedicato al Consiglio comunale di Siena quando nel 1967 si manifestarono serie difficoltà nell’elezione del sindaco: la storica senese evidenzia che il Msi venne ‘escluso a priori’ da ogni ipotesi di alleanza. Il Movimento sociale, pur avendo circa il 3% e in quel periodo un consigliere, era come se non esistesse. Invece, nella vita di tutti i giorni, l’ostracismo si faceva sentire ovunque. Dai ragazzini delle superiori che non potevano entrare a scuola, alle campagne denigratorie contro dipendenti o lavoratori che avevano la tessera del Msi, fino all’impossibilità a vivere relazioni sociali, a passeggiare liberamente per il Corso, andare al cinema o al Luna Park. Pensate che un impiegato all’ospedale di Santa Maria della Scala venne declassato e mandato ai lavori di fatica perché da sindacalista della Cisnal era riuscito a tesserare molti colleghi. Nel 1973 Lotta Continua stampò e distribuì un opuscolo con tutti i nomi, i cognomi, le foto, gli indirizzi di casa, le targhe delle macchine e le abitudini dei ‘fascisti’ senesi. Una lista di proscrizione, comune anche in altre parti d’Italia, il cui unico scopo era quello di isolare e annientare il nemico. In forma non violenta, questa emarginazione e denigrazione è rimasta tale fino a buona parte del Terzo Millennio. Una condizione che è stata superata con difficoltà ‘restando in piedi sopra le rovine’, come diceva Evola, ma anche non porgendo l’altra guancia e combattendo con le armi della cultura e dell’intelligenza politica”.

Avendo lavorato come giornalista e addetto stampa, come ha influenzato il tuo approccio narrativo e analitico l’esperienza professionale nella stesura di un’opera storica così dettagliata?

“L’ha influenzata nella scrittura del libro a cui ho dato un’impronta giornalistica riflettendo la mia esperienza nel campo della comunicazione. Ma ho cercato di lavorare seguendo scrupolosamente la metodologia della ricerca storica attraverso il processo di reperimento, analisi e sintesi delle fonti. E’ stato proprio questo approccio la parte più impegnativa. Spero di esserci riuscito”.

Dedichi spazio alla fondazione delle prime sedi del MSI e ai discepoli senesi di Julius Evola. Qual è stata l’importanza di queste figure e di questi primi movimenti nel plasmare l’identità della destra senese?

“Le storie che vanno dal 1944 a metà anni ’60 e, in particolare, il reperimento dei documenti ufficiali della nascita di tutte le sedi del Msi con i relativi segretari rappresentano elementi cardine per la realizzazione del libro. Dopo Siena, la prima a nascere sarà la sezione di Castagnoli nel comune di Gaiole in Chianti con Marcantonio Maffei segretario. E’ stato un viaggio nel tempo importante, che ha consentito di ‘riportare in vita’ quei protagonisti che il tempo aveva archiviato e i cui nomi non li conosceva o non li ricordava alcuno. Comprese quelle figure che sin dal 1948 furono vitali alla costruzione della cultura e dell’identità della destra senese. Penso a Gino Pisani che nel 1948 riuscì a portare nella sede missina il quindicinale La Sfida, e ai ragazzi della Giovane Italia che leggevano Risveglio Nazionale formandosi un’idea sui fatti di Trieste e sull’Ungheria, eventi che di lì a poco fecero scattare grandi cortei che preoccuparono il Pci senese. Senza dimenticare, qualche anno dopo, Franco Mazzi che nella sala del biliardo dell’Impero, fuori Porta Camollia, teneva lezioni di Tradizione ad alcuni giovanissimi come Dino Fontana e Oreste Cortigiani i quali rimasero folgorati da Julius Evola. Il maestro, così lo chiamavano, accolse nel suo Cenacolo il senese Rodolfo Gordini, ancora oggi testimone attivo del pensiero del filosofo romano. Ma ricordiamoci che dentro il partito, Evola non era stimato da Almirante e dall’ambiente missino e che spesso lo deridevano per le sue esplorazioni esoteriche e metapolitiche”.

Gli anni di piombo e il blitz dei Nar a Siena sono eventi significativi trattati nel libro. Quali nuove prospettive o dettagli inediti emergono dalla tua ricerca su questi episodi? Come si inseriscono nel racconto più ampio della destra locale?

“L’episodio dei Nar è sempre stato mitizzato e raccontato da pochi all’interno della destra senese. Anzi, la maggior parte ne era totalmente all’oscuro fino a quando non lo ha rivelato lo scrittore Bianconi in un libro. Il fatto, di per sé, nella storia della destra senese non è stato significativo, ma ho voluto comunque affrontarlo intervistando sia il carabiniere Mario Focardi che fu sequestrato, sia il capo dei Nar, Valerio Fioravanti. E’ servito per smontare ricostruzioni bizzarre anche se resta uno spaccato incredibile nella storia della città. Gli anni ‘70, invece, sono stati un decennio significativo anche per Siena e per la provincia che hanno caratterizzato la vita di tanti giovani. Per fortuna senza vittime come in altre parti d’Italia, ma ci furono episodi che potevano trasformarsi in tragedia. Quelli che riporto nel libro sono tutti significativi di un’epoca dove la contrapposizione ideologica segnò la storia della città e del comprensorio. Di queste vicende, ho approfondito con documentazione inedita le reazioni che i neofascisti compirono nei confronti di un giovane di Lotta Continua e dei gruppi extraparlamentari di sinistra. Ma anche altri fatti documentati a supporto delle testimonianze che ho avuto da alcuni protagonisti dell’epoca come Agostino Milani, Giancarlo Micoli, Mario Tuti, Luciano Franci, l’allora giovane segretario comunista Giordano Cioli e molti altri”.

L’elezione della prima sindaca donna di espressione nazional-conservatrice a Siena nel 2023 è un punto culminante. Come interpreti questo evento alla luce del percorso storico ricostruito nel libro?

“Non credo che l’elezione del sindaco Nicoletta Fabio abbia un legame diretto con il percorso ricostruito nel libro. E’ un fatto che in gran parte è figlio del tempo anche se non c’è dubbio che la spinta della destra di Fratelli d’Italia sia stata decisiva. Diciamo che è un ulteriore tassello della lunga storia di un mondo politico ed umano che c’era e che in tanti hanno fatto finta di non vedere. C’è però un aspetto sia oggettivo che politico nella vittoria di Fabio: a differenza di De Mossi, l’elezione del 2023 è stata un trionfo più netto e marcatamente di destra rispetto al 2018, con una candidata ancorata saldamente a principi sociali, tradizionali e conservatori. Ritengo che ancora molto più importante sia stata l’elezione del primo parlamentare di destra, Francesco Michelotti. Prima del 2022 non era mai successo né al Msi né ad Alleanza Nazionale”.

Tu leghi le vicende locali agli eventi nazionali. Quali sono, a tuo avviso, i parallelismi o le specificità del caso senese rispetto all’evoluzione della destra in altre realtà italiane?

“Come ho detto, Siena seguirà in tutto e per tutto l’evoluzione nazionale. Al di là del confronto correntizio interno che sarà sempre molto acceso, la politica della destra senese resterà ancorata ad una centralità del capoluogo mentre in provincia, soprattutto in Valdichiana, si manifesterà sempre una spinta al cambiamento in chiave rautiana e sociale. La realtà senese, in tutta la sua storia, non sarà comunque mai centrale rispetto ad altre città italiane”.

Il libro si propone anche come un viaggio attraverso tre generazioni. Quali sono le principali differenze e continuità che hai osservato tra queste diverse fasi della destra senese?

“Le differenze sono dovute ai periodi storici che in gran parte non sono sovrapponibili. In molti pensano alla svolta di Fiuggi, ma già tra i ’50-‘60 e i ’70 le differenze erano marcate. Poi i decenni successivi hanno generato un cambiamento continuativo, ma mai decisivo per il costante isolamento del Msi e successivamente per la subordinazione di An a Berlusconi. Secondo me il vero spartiacque resta Giorgia Meloni. Con Fratelli d’Italia, come scrivo nel libro, si è assistito a una significativa rottura con il passato, caratterizzata da un distacco definitivo dal nostalgismo e con un forte richiamo al conservatorismo. Un cambiamento che ha permesso al partito di attrarre elettori che esitavano a sostenere formazioni estremiste, completando così la metamorfosi della destra italiana e segnando una dolce conclusione per le ideologie che avevano influenzato i precedenti decenni della fiamma. La continuità sta a mio avviso nella complicità culturale e nell’affermazione di non compromettere tutta l’identità storica. Una evoluzione che è rimasta nel segno del non rinnegare e del non restaurare”.

Al di là delle opinioni ideologiche o politiche, qual è il messaggio principale che speri che i lettori possano trarre dalla lettura di “Siena s’è dest(r)a”?

“Non ho scritto il libro per lanciare un messaggio, ma per raccontare una storia lunga 80 anni che non era mai stata scritta, per accendere i fari su uomini e donne rimaste per decenni esuli in Patria e che non potevano essere dimenticati. Ognuno di loro è stato protagonista della vita politica della città e del suo territorio. Spero che questo lavoro possa essere utile ed incuriosisca culturalmente anche coloro che hanno vissuto esperienze politiche diverse ed opposte”.

Dopo aver dedicato anni a questa ricerca, c’è qualche figura, evento o periodo storico che ti ha particolarmente colpito o che ti ha lasciato un segno profondo?

“Molti dei protagonisti che ho citato li ho conosciuti. Con loro ho trascorso tante ore insieme, tanti momenti di vita quotidiana. Penso a Vittorio Boccini, Adon Fabbrini, Benito Parri, Galgano Guidi, Gino Pisani, Martino Pieri, Salvatore Nocilla. Mi sarebbe piaciuto conoscere Agostino Battignani, Carlo Fontani, Luigi Gori Savellini, Bruno Mattei, Aroldo Moschini, Gino Fontana. Ho avuto il privilegio di essere molto legato ad Oreste Cortigiani, Agostino Milani, Paolo Ceccherini, Giovanni D’Angelo, Pietro Ciabattini. La mia riconoscenza va soprattutto a Sergio Franci, una persona che mi ha voluto davvero bene”.

“Siena s’è dest(r)a” di Andrea Bianchi Sugarelli è già in vendita nelle librerie e sull’online.