Dall’Amiata una rivendicazione di ruolo contro l’abbandono programmato

C’è un filo che unisce due riflessioni diverse ma convergenti apparse in questi giorni: da un lato l’articolo pubblicato da SienaPost dal titolo emblematico “Tramonto pianificato: lo Stato rinuncia alle aree interne”, dall’altro il contributo di Pierluigi Piccini sul suo blog personale.

Due voci distinte che descrivono con parole simili un destino che non è né improvviso né imprevedibile, ma il risultato di una scelta, più o meno consapevole, di ritirata da parte dello Stato, delle istituzioni, delle politiche pubbliche. Una resa mascherata da razionalizzazione, che nella sua evidenza colpisce con particolare forza l’Amiata, paradigma locale di un problema nazionale.

L’articolo di SienaPost, si muove lungo due binari. Da una parte mostra gli effetti concreti dell’abbandono: chiusure di servizi, spopolamento, declino dell’economia locale. Dall’altra solleva una questione politica e culturale più ampia, quella della scomparsa dell’idea di presidio, dell’attenzione costante e responsabile verso i territori che non fanno massa critica ma che custodiscono risorse, memoria, biodiversità, coesione sociale. Il pezzo non indulge in toni nostalgici né cede al facile allarmismo. Piuttosto fotografa un processo strutturale: le aree interne non muoiono da sole, vengono accompagnate alla porta da logiche di centro che riducono la marginalità a un effetto collaterale della modernità.

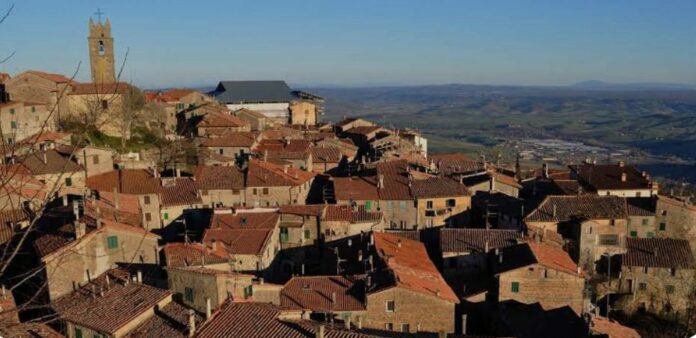

E qui l’Amiata torna centrale. Perché tra Toscana e Lazio, tra Santa Fiora, Piancastagnaio e Castell’Azzara, l’abbandono è evidente ma non è ancora definitivo. C’è una resistenza sotterranea, ma manca una strategia.

Nel suo blog, Piccini sposta il discorso sul piano politico-istituzionale, e lo fa con l’acutezza del dirigente che ha vissuto il conflitto tra territori e apparati. La sua analisi è meno narrativa e più interpretativa: non basta denunciare il declino, occorre comprenderne le matrici. Secondo lui lo Stato non si è semplicemente dimenticato delle aree interne, ha deciso di lasciarle andare, in nome di un’idea di sviluppo selettivo che premia la concentrazione e penalizza la dispersione. Un’idea vecchia ma ancora dominante, contro cui poco possono i singoli Comuni se non si organizza una risposta politica a più livelli. Anche qui l’Amiata emerge come esempio eloquente: un territorio con una forte identità, una storia mineraria e cooperativa, un potenziale energetico e turistico reale, ma privo degli strumenti per contare davvero. Senza un progetto condiviso, rischia di trasformarsi in un’appendice malinconica delle dinamiche metropolitane.

Le due riflessioni si intrecciano in modo efficace perché colgono, da prospettive diverse, un fatto ormai ineludibile: la narrazione delle aree interne come luoghi da salvare non basta più. Serve un salto di paradigma. Non ci si può più limitare a progetti spot, a finanziamenti una tantum, a retoriche resistenziali.

Serve un patto nuovo, una redistribuzione della cittadinanza reale che metta l’Amiata e territori simili al centro di una visione differente. Non più margini da presidiare, ma cuori alternativi di un’Italia policentrica e sostenibile. Le risorse ci sarebbero, la volontà forse no. Ed è proprio questo il nodo: oggi l’abbandono non è un destino, ma una decisione. Ed è su questo che si gioca la responsabilità politica e morale del nostro tempo.

Se non ora quando? In fondo è ora il momento di pensare la Toscana del futuro. E l’Amiata è Toscana.