Prima che diventasse un “must” storie lontane di viaggi sull’Amiata per sciare in famiglia

Ci corre l’obbligo di dare il bentornato al nostro amico e forbito novelliere Luca Gentili. Il suo rientro è avvenuto nonostante il bug di Microsoft ed è stato condito da altri contrattempi. Ma alla fine è qui, a godersi dopo le alture andine il caloroso abbraccio dell’atmosfera del settore Tufi-Due Ponti, forse oggi prossima a un ridimensionamento. Lui, nel suo programma iniziale, voleva proporci proprio oggi, vista la prevista calura estiva, un racconto breve con un po’ di neve sperando ci desse sollievo. Grazie Luca e, come dice lui, “Buona Lettura!!” (dr)

La cinquecento rossa e gli sci

Abitavamo già in via Gioberti, i giorni del vagabondare bambino nei campi, in quel mondo fantastico tra gli animali e le zolle, erano finiti. Solo le mie fughe con l’Atala blu a canna dritta mi tenevano legato alla casa del nonno. Quanto mi piaceva la scritta sulla bicicletta i caratteri avevano gli svolazzi, quelli che oggi si chiamano “grazie”, e io passavo le dita sull’oro del marchio perché fosse sempre lucido.

La mamma, forse per farsi perdonare l’eradicamento dalla campagna, il sabato o la domenica spesso ci portava a sciare, oggi mi viene da pensare che un po’ si vergognasse delle nostre origini, che in qualche modo cercasse di essere più cittadina dei cittadini stessi assorbendo e anticipando le mode. Eravamo agli albori di quello sport che sarebbe divenuto di massa, all’ora era ancora un rito per pochi, ma quello che facevamo noi non era un patinato esercizio, ma piuttosto una scampagnata.

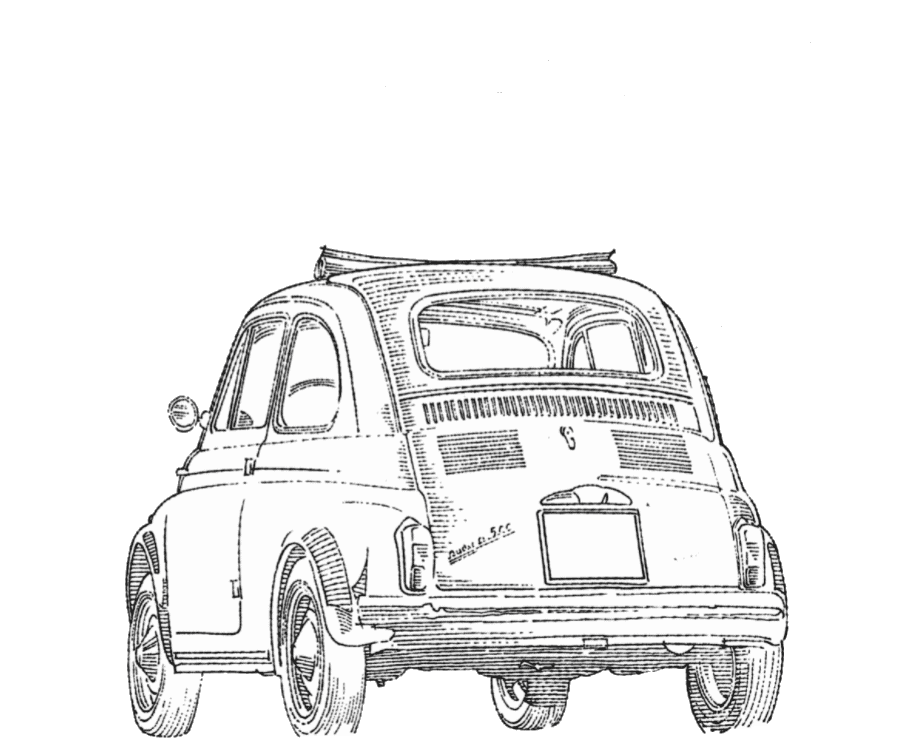

Giulia questo il nome di mia mamma, per andare a scuola, era passata dalla lambretta ad una Cinquecento rossa con gli sportelli controvento. Di quella macchina ricordo ancora oggi ogni dettaglio, dalle magiche levette accanto al freno per regolare l’aria e l’accensione, alla membrana di gomma, da premere ripetutamente per azionare gli spruzzi del lavavetri. Era verniciata di rosso anche all’interno, le plastiche coprivano solo in parte gli sportelli.

Un compito che dovevo svolgere prima della partenza era piazzare il portasci sulle grondaie del tetto, su quelle scanalature ricurve che contornavano la parte superiore delle auto dell’epoca e consentivano di saldare la copertura del mezzo con le pareti. Lo strano arnese da assemblare era una semplice striscia di gomma telata giallina, con due ganci alle estremità e altri lacci per fissare gli sci.

Per montarlo dovevi prima ancorarlo su un lato e poi tirare con tutta la forza che avevi per incastrarlo sulla ritorta scanalatura del lato opposto del tetto. Ogni volta il lavoro era una sfida, un gioco, un tiro alla fune da cui spesso uscivo perdente, sovente nemmeno appendendomi con tutto il peso riuscivo a chiudere quello stupido gancio.

Dopo titanici sforzi, alla fine, con l’aiuto di mia sorella riuscivo a posizionare gli sci.

Io all’epoca ne avevo un paio di rossi balilla di legno, con un gancio frontale da cui partiva una lunga spirale di ferro, una specie di corda che andava passata in un incavo ricavato sul retro degli scarponi di cuoio. Fissati gli sci ai piedi non si sarebbero staccati nemmeno se le ginocchia ti finivano dietro le spalle, altro che attacchi a sgancio progressivo che prevengono le torsioni, dovevi solo sperare di cascare di culo e scivolare. Tanto, come diceva il nonno, il culo non ha denti.

La mamma, intanto, a casa preparava i panini. L’avvicinamento e la salita alla piccola montagna era un rito. Una sosta andava fatta sui rotondi sassi del fiume Orcia, dove ci rifocillavamo prima di intraprendere l’ardua scalata alla vetta del monte Amiata.

Un panino burro e salsiccia era la salutare colazione, mi avrebbe dato la giusta energia, non che mi mancasse, spesso da grande ricordandomi di quando ero fanciullo, la mamma mi aveva fatto una confessione: per rendermi minimamente sopportabile, andavo stancato con una qualsiasi attività sportiva atta a scaricarmi le pile.

La fermata ad Abbadia San Salvatore

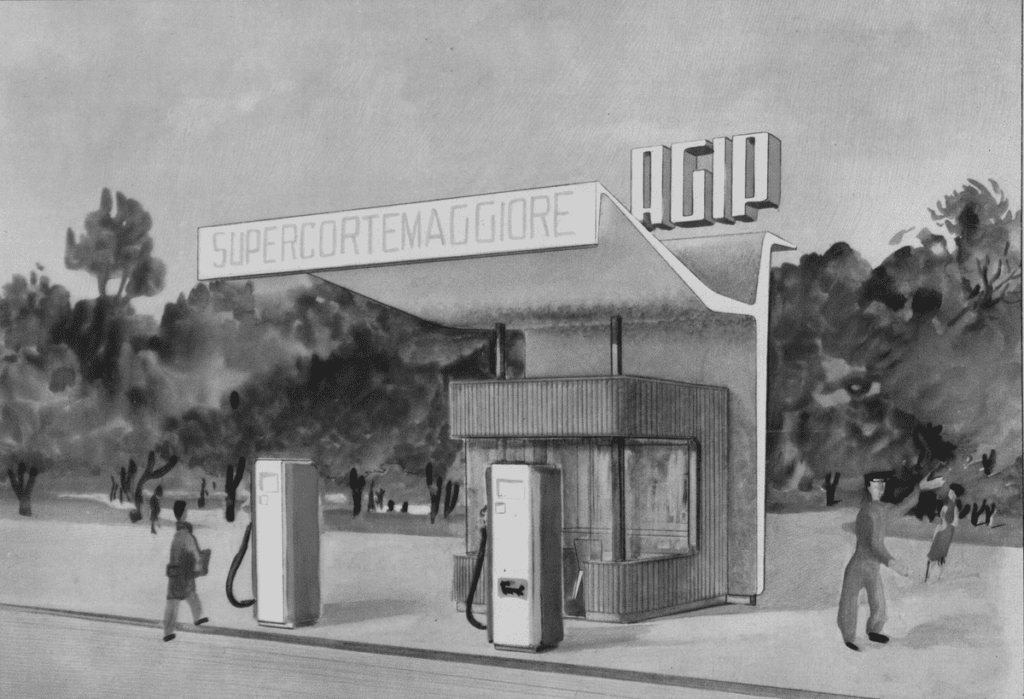

Vicino alla piazza del paese la mamma faceva una seconda sosta al distributore dell’AGIP. La frase che segue non c’entra nulla col racconto, ma è una constatazione… Ricordate quanto erano belle le pensiline dei casotti di guardiania dell’AGIP con quello sbalzo teso e la veletta parasole a ricalare, odoravano di futuro. Peccato siano quasi scomparse ovunque. La mamma metteva un po’ di benzina e chiedeva al pompista informazioni sulla strada. C’è neve? La strada è pulita? Anche se la distanza tra Siena e Abbadia era breve, settanta chilometri circa, conoscere le condizioni del percorso negli anni Sessanta era un vero rebus.

Per prudenza, la mamma faceva quasi sempre montare le catene all’inserviente, lei non era capace e noi troppo piccoli per aiutarla. Da lì iniziava la nostra traballante salita, dovevamo andare pianissimo, pena il progressivo smontarsi dell’autovettura. Io facevo quegli ultimi chilometri trattenendo il fiato, era percepibile la tensione, forse anche a causa del rumore trasmesso all’abitacolo dalle dentate ruote, così, stando rannicchiato in un angolo del sedile, rimanevo tutto il tratto in religioso silenzio.

Finalmente arrivava la neve sotto le ruote, il morbido tappeto sembrava acquietare le ansie. La scritta Rifugio Generale Cantore, il parcheggio lungo la strada, lo spalancarsi degli sportelli, il freddo che ti colpiva dopo essere stato rinchiuso nel bozzolo di quel piccolo abitacolo, non so cosa mi prendesse, saliva su una frenetica eccitazione, scattavo fuori dall’auto come una molla e scappavo a pesticciare la bianca superficie con la mamma che mi urlava di stare attento e di non allontanarmi.

Lo slittone

Skilift o seggiovia? Nulla di tutto questo, all’Amiata in quegli anni c’era un poderoso slittone; con un taglio nella macchia dei faggi era stato ricavato un varco che saliva a fianco della pista. Il grande accrocchio portava su per sette o ottocento metri una ventina di persone che poi, tutte insieme, ridiscendevano la china.

Se pensate che in cima, per la discesa, ci fosse una pista battuta di farinosa neve, vi sbagliate di brutto, all’arrivo ci attendeva una sequela di gobbe ignoranti spesso mascherate dalla neve appena caduta, questo era il nostro parco dei divertimenti ed era più che bastevole. Venti persone salivano venti anime scendevano… nulla a che vedere con Cervinia o Courmayeur e i primi sofisticati impianti di risalita.

Il Rifugio Generale Cantore

Dopo cadute e ruzzoloni andavamo a rintanarci nel rifugio, la stanza per gli ospiti era bassa con un intonaco a graniglia che in origine doveva essere bianco, allora aveva un incerto colore, grigino, annerito dal continuo uso del grande camino. Le tovaglie a quadretti rossi di tela cerata coprivano i tavoli contornati di sedie impagliate.

Il cibo era semplice e generoso, l’immancabile polenta in tutte le declinazioni, ragù, funghi, patate, carne alla griglia, questo era tutto il menù. In alcune, rare occasioni ci trattenevamo per la notte, allora Pietro, proprietario del rifugio, ci alloggiava in una stanzetta dal tetto di legno inclinato dove, appesa al soffitto, c’era una piccola stufa elettrica, di quelle con la resistenza rosso fuoco, che compensava il poco calore che saliva dal grande camino dell’ingresso. Io per addormentarmi fissavo le resistenze, rimanevo li come ipnotizzato fino a quando, vinto dalla stanchezza, non chiudevo gli occhi.

Non so che fine abbia fatto Pietro, ultima volta che ci ho parlato più di quaranta anni fa, ero già grande e la stazione sciistica era cresciuta con seggiovie e skilift. Ricordo bene ancora la sua voce, quando gli chiedo al telefono, “Pietro c’è neve?” E lui rispondeva “sì, si… venite si scia”. Conoscendolo bene aggiungevo, “Pietro ma sono Luca mi hai riconosciuto?”

E lui, “oh… sei tu… “dopo un piccolo imbarazzato silenzio “… No Luca non venire sulla pista ci sono tutti i sassi di fuori… “

E poi aggiungeva impronunciabili maledizioni verso il cielo, i santi e l’infame stagione.