Il giornalista e autore del podcast racconta il neofascismo, le eredità del passato e il ruolo della memoria storica nel viaggio fra dopoguerra e presente

Oggi siamo con Claudio Caprara, giornalista e autore del podcast del Post “L’ombelico di un mondo”, che ha recentemente ripreso un viaggio nella storia italiana del dopoguerra con la prima puntata della seconda stagione che ha come titolo: “Fascisti dopo il fascismo“. Dopo il successo della prima stagione, il viaggio di Caprara parte sempre da Imola, la sua città, e ora prosegue a cominciare dall’analisi di come l’eredità del fascismo abbia influenzato la politica e la società italiana di quella che è stata definita la Prima Repubblica.

Benvenuto, Claudio Caprara…

“Grazie dell’invito”.

Prima di addentrarci nel nuovo progetto, come è stata l’accoglienza del pubblico per la prima stagione de “L’ombelico di un mondo”? Quali sono stati i riscontri più significativi?

“I podcast del Post seguono un percorso particolare: si rivolgono principalmente a una grande comunità di lettori e abbonati molto affezionati al giornale. Si tratta di persone attente, generose verso chi produce contenuti, ma anche giustamente esigenti e pronte a segnalare errori o imprecisioni. “L’ombelico di un mondo” è un podcast di nicchia, seguito da diverse migliaia di ascoltatori appassionati di storia, in particolare tra i lettori e abbonati del Post più maturi. Un po’ per fortuna, un po’ per la cura che ho cercato di metterci, posso dire di essere stato più coccolato che criticato. L’accoglienza è stata davvero ottima.

Per scelta aziendale non comunichiamo pubblicamente i numeri relativi ad abbonati o ascolti, ma posso dire di essere molto soddisfatto sia dei dati che abbiamo registrato, sia dei tanti segnali di apprezzamento ricevuti — via mail, sui social e in occasioni pubbliche”.

Cosa ti ha spinto a concentrarti sul tema dei “Fascisti dopo il fascismo” in questa nuova stagione del tuo podcast?

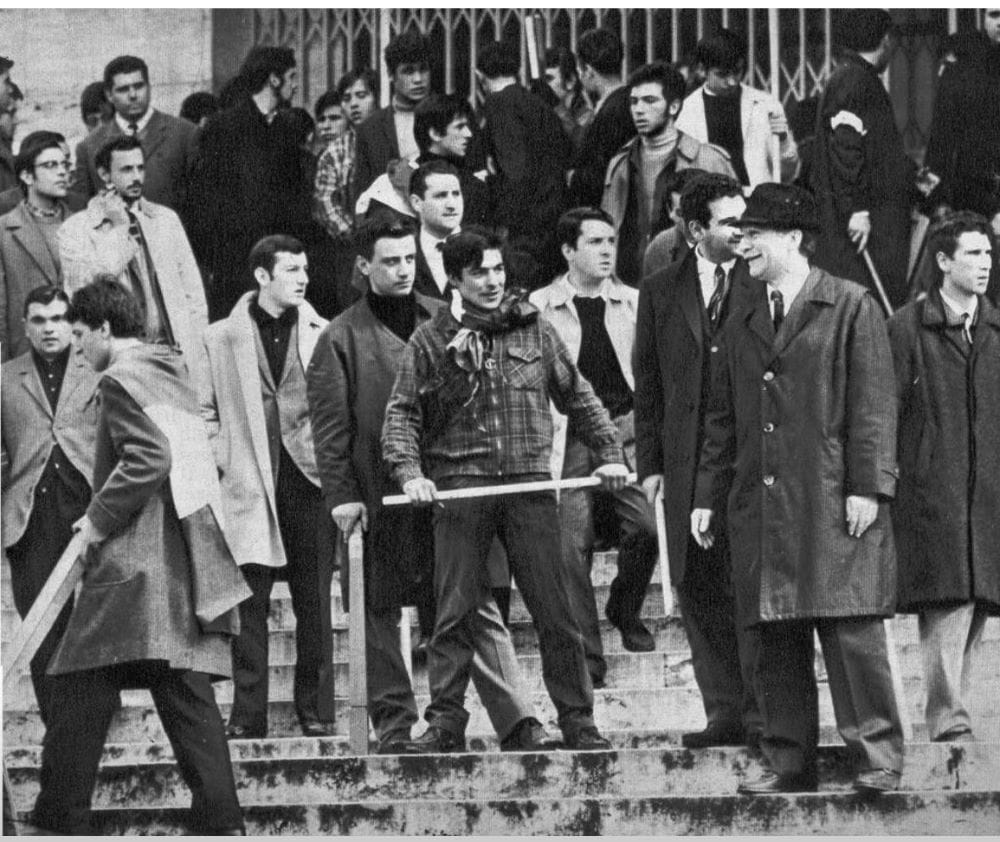

“La scelta di concentrarmi sul tema “Fascisti dopo il fascismo” nella prima puntata della nuova stagione del podcast nasce dal mio desiderio di comprendere la storia degli eredi del fascismo e del nazismo in Italia. Si tratta di una vicenda interessante, caratterizzata da una duplice realtà: da un lato, un’immagine pubblica legale e austera; dall’altro, l’esistenza di collusioni, finanziamenti occulti sia nazionali che internazionali, e relazioni criminali che hanno influenzato tragicamente la storia italiana dagli anni ’50 fino ai primi anni ’80. Al di là del ruolo politico marginale del Movimento Sociale Italiano nelle istituzioni, è proprio questa ambiguità politica a rendere ancora oggi estremamente interessante lo studio delle origini della destra italiana contemporanea”.

Quali sono le principali eredità del fascismo che hai identificato nella società italiana del dopoguerra?

“Nella storia dell’MSI emergono due figure filosofiche di riferimento: Giovanni Gentile e Julius Evola. Giovanni Gentile, fu lo storico ideologo del fascismo, influenzò la politica dei neofascisti attraverso la sua concezione dello Stato etico e totalitario, enfatizzando l’autorità statale e la subordinazione dell’individuo alla collettività. Julius Evola, invece, rappresentò una figura più controversa e radicale. Il suo pensiero tradizionalista e di critica alla modernità lo avvicinavano più al nazismo che al fascismo italiano. Alcune frange estremiste e giovanili della destra trovarono ispirazione nelle sue idee spiritualiste e razziste, utilizzandole come giustificazione ideologica per azioni violente e terroristiche. Fortunatamente, oggi viviamo in un’epoca storica diversa. Tuttavia, temo che tracce di quel pensiero e di quella deriva autoritaria possano ancora manifestarsi negli atteggiamenti di coloro che, al potere, si sentono autorizzati a comportarsi in modo arrogante e irrispettoso nei confronti degli avversari politici”.

Il podcast dedica spazio al MSI e alla figura di Giorgio Almirante. Qual è stata la sua importanza e il suo impatto sulla politica italiana?

“Giorgio Almirante è considerato il “santino” della destra italiana. Nel corso dei suoi quarant’anni di attività politica, ha ricoperto diversi ruoli controversi. Durante il regime fascista, fu redattore capo della rivista “La Difesa della Razza”, promuovendo teorie razziste e antisemite. Successivamente, nella Repubblica Sociale Italiana, servì come capo di gabinetto del Ministro della Cultura Popolare, coinvolto nella propaganda e in attività repressive contro partigiani e dissidenti. Dopo il 25 aprile 1945, si diede alla fuga per sfuggire alle conseguenze delle sue azioni durante la guerra. Nel 1946, contribuì a fondare il Movimento Sociale Italiano, diventandone presto segretario nazionale. Si oppose duramente al segretario Arturo Michelini, ma rimase sempre fedele al MSI. Negli anni ‘70, adottò la cosiddetta “politica del doppiopetto”, combinando un’immagine pubblica rispettabile con il mantenimento di legami con elementi più radicali e violenti della destra. Questa strategia si tradusse in un comportamento elegante nei salotti buoni che Almirante frequentava, ma violento nelle manifestazioni di piazza e negli scontri tra studenti. Inoltre, mantenne un atteggiamento ambiguo nei confronti dei mandanti ed esecutori delle stragi italiane dal 1969 al 1974”.

Come descriveresti la complessità del periodo storico che stai esplorando? Quali sono le sfide nel raccontare questa fase della storia italiana?

“Sono nato in un appartamento che, una sera alla settimana, si trasformava in una sezione del PCI. Nei giorni successivi a quelle riunioni di militanti, l’odore di fumo persisteva nell’aria. Ancora oggi, se c’è qualcosa che mi infastidisce, è proprio quell’odore. Col tempo, però, la politica è diventata per me una passione profonda. Ho avuto la fortuna di osservarla a tutti i livelli: dalla sezione locale alla federazione, dal comitato regionale alla direzione nazionale, fino al governo del Paese. Oggi, mi sento privilegiato nel poter raccontare un periodo storico che considero fondamentale. Cerco di proiettare le mie esperienze e conoscenze su un’epoca ben definita: gli anni ’50, un decennio che ritengo non sia stato esplorato a sufficienza”.

Quali fonti e ricerche hai utilizzato per ricostruire questo periodo storico? Hai incontrato difficoltà nell’accedere a determinate informazioni?

“Nella mia ricerca cerco di integrare diverse tipologie di fonti. Esiste una buona bibliografia e, a seconda degli argomenti trattati, attingo agli studi e alle riflessioni di storici che hanno approfondito le tematiche di mio interesse. Inoltre, consulto i giornali dell’epoca: trovo stimolante analizzare come diverse testate affrontavano fatti di cronaca e politica da prospettive differenti. Infine, attribuisco grande valore alle testimonianze dirette di coloro che hanno vissuto quel periodo storico e politico. Io racconto le cose da giornalista, non da storico e mi prendo licenze che uno scienziato non ha il diritto di avere. Un mio rimpianto è non aver raccolto più testimonianze quando molte persone erano ancora in vita; talvolta, mi trovo a ricostruire ricordi attraverso coloro che erano loro vicini, il che può risultare complesso e meno preciso”.

Quanto è importante, secondo te, mantenere viva la memoria di questo periodo storico? Quali lezioni possiamo trarne per il presente?

“Ritengo sia fondamentale mantenere viva la memoria storica, ma senza indulgere in atteggiamenti retorici o anacronistici. Conoscere il passato ci permette di comprendere meglio il presente, ma è importante evitare semplificazioni che non tengono conto delle profonde differenze tra le epoche. Ad esempio, non ha senso chiedersi cosa avrebbe detto Togliatti riguardo a Meloni o applicare discorsi di Berlinguer, formulati in un contesto di Guerra Fredda, alla situazione odierna; tali parallelismi rischiano di essere fuorvianti e poco costruttivi. Ciò che ritengo attuale e prezioso è l’approccio alle questioni politiche: l’importanza della formazione, dello studio individuale e collettivo, e il costante riferimento ai valori di solidarietà, crescita civile e umanità che dovrebbero essere al centro dell’impegno politico. Purtroppo, noto che questi elementi stanno progressivamente sbiadendo; se ciò accade a destra non mi sorprende, ma è preoccupante osservare la stessa tendenza anche a sinistra”.

Hai in programma di continuare ad esplorare questo tema in futuri episodi o progetti?

“La seconda stagione di “L’ombelico di un mondo” sarà composta da sei episodi che usciranno il 21 di ogni mese fino ad agosto 2025. In questa nuova serie, approfondirò figure di spicco della storia politica italiana e dedicherò una puntata alle Feste de l’Unità, appuntamenti popolari che hanno segnato la vita culturale del nostro Paese e che quest’anno celebrano l’80º anniversario. Inoltre, esplorerò temi complessi come le radio politiche negli anni ’50 e ’60, l’influenza americana nella politica italiana del dopoguerra e gli eventi dei mesi successivi al 25 aprile 1945”.

Come si intersecano il giornalismo e la narrazione storica nel tuo lavoro? Quali sono le responsabilità di un giornalista nel raccontare la storia?

“Il mestiere del giornalista consiste nel raccontare storie, indipendentemente dal fatto che gli eventi narrati siano accaduti ieri o settant’anni fa. L’accuratezza, la precisione e la verifica delle fonti sono principi fondamentali che guidano il nostro lavoro quotidiano. Nel mio caso, considerando che mi dedico a questa attività su base mensile a causa di altri impegni, questi valori rimangono comunque essenziali per garantire un’informazione di qualità”.

Considerato che ci siamo conosciuti in gioventù, una domanda è d’obbligo: che consigli daresti ai giovani che vogliono intraprendere la professione del giornalista e dello scrittore, soprattutto se interessati a raccontare la storia del nostro paese?

“Consiglierei ai giovani aspiranti giornalisti e scrittori interessati a raccontare la storia del nostro Paese di fare ciò che io non ho fatto da giovane: studiare. Noi eravamo animati dall’impeto di cambiare il mondo e pensavamo che questo entusiasmo fosse sufficiente a “cambiare lo stato di cose esistenti”. Tuttavia, trasformare realmente il mondo è un compito immenso, che può occupare l’intera vita, ma che richiede formazione, rigore e dedizione. Come qualcuno ha detto: 1% di ispirazione, 99% di traspirazione. Il giornalismo e la letteratura sono strumenti essenziali per “entrare nella testa delle persone” e, quindi, per migliorare il mondo. Non è un compito facile, ma c’è sempre bisogno di temerari. Noi, a nostro modo, lo siamo stati. Oggi, i giovani devono trovare il loro modo per esserlo”.

Ringraziamo Claudio Caprara per averci offerto una prospettiva così approfondita su un periodo cruciale della storia italiana.

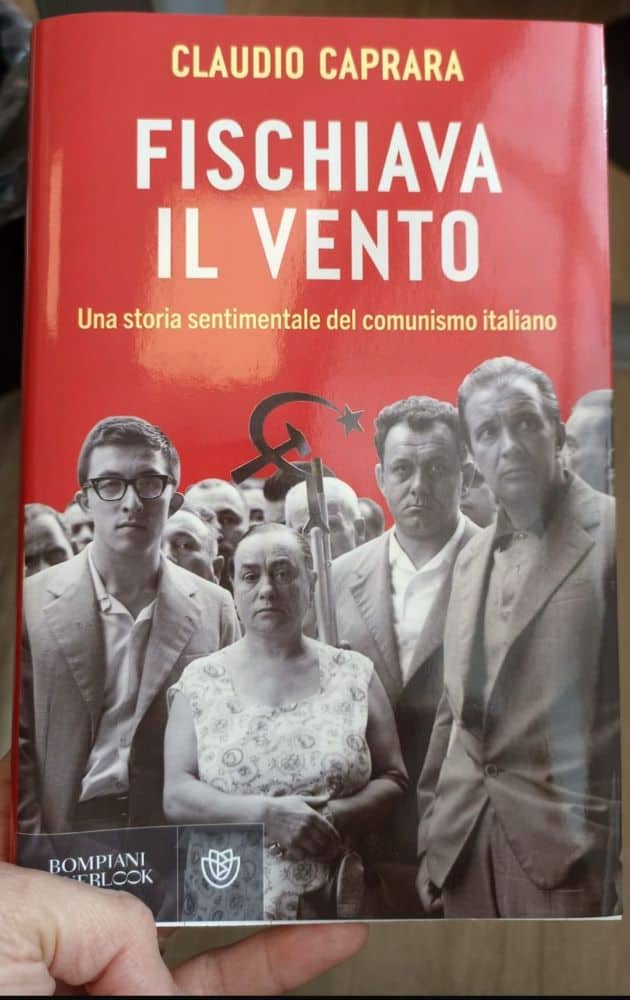

Vi invitiamo ad ascoltare “Fascisti dopo il fascismo” per comprendere meglio le dinamiche e le eredità di quel tempo. Il podcast si può trovare gratuitamente nella app del Post, dove ci sono anche tutti gli episodi della prima stagione. L’ombelico di un mondo è anche su Spotify e su tutte le principali piattaforme. Inoltre in libreria, dal prossimo 8 aprile, sarà in vendita il libro “Fischiava il vento – Una storia sentimentale del comunismo italiano” edito da Bompiani, che è stato ispirato dal podcast di Caprara.