Siena e le sue aree dismesse: IDIT, stazioni e sogni industriali

Siamo alla terza parte (1.Viale Mazzini e l’ex Stazione; 2.le fornaci di Arbia e Castelnuovo S.) di questo mio vagare tra vecchie aree recuperate o dismesse, sull’onda dei ricordi, in un tentativo di comprendere cosa è andato storto, e perché.

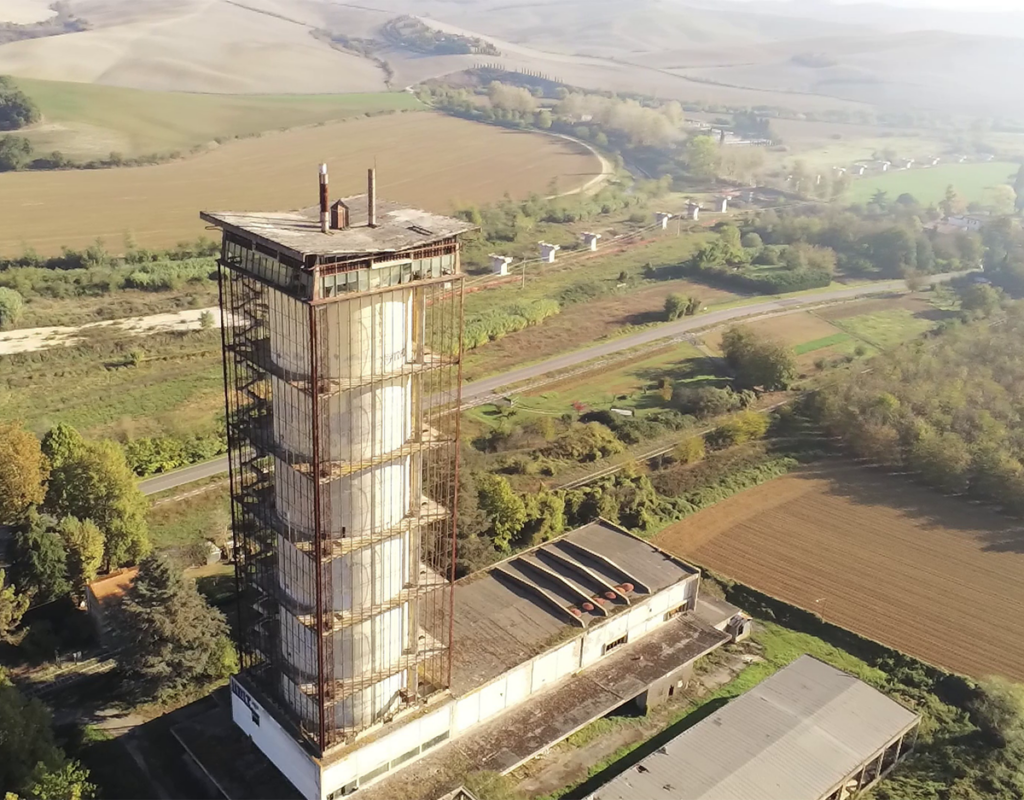

Oggi mi spingerò a sud, nell’ultimo lembo del territorio del Comune di Siena, dove il confine disegna quasi una virgola. Proprio lì, come a voler nascondere la polvere sotto il tappeto buono, hanno trovato dimora il depuratore, la torre dell’IDIT, la piccola stazione di Borgovecchio, la zona industriale di isola d’Arbia e — dispersi nella campagna — i pilastri di quella che doveva essere la Variante alla SS2 Cassia.

Tutto questo, racchiuso in meno di due chilometri, è un luogo denso di speranze e delle loro relative sconfitte.

Ma voglio cominciare con il ricordo di un piccolo ristorante, “Il Pino”, che si trovava lungo il lieve flesso che la Cassia compie poco prima di arrivare all’IDIT – la “torre dei pomodori”-. La casetta, in uno stile “moderno” per l’epoca, che ospitava il ristorante era situata proprio all’incrocio tra la Cassia e una sterrata da poco che attraversava la ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico, per poi perdersi nei campi verso un piccolo podere chiamato “La Piaggia”.

Ogni toponimo ha una sua ragion d’essere, se letto nel contesto. “Piaggia” sta infatti a indicare un terreno in leggerissima pendenza, che qui sale verso rotonde colline d’argilla. Mi viene da sorridere pensando allo scempio che oggi si fa con i toponimi nelle nostre città. Un tempo, specialmente nelle campagne, bastava leggere i nomi per chiudere gli occhi e immaginarsi i luoghi.

Il mio primo ricordo del ristorante Il Pino risale a una domenica assolata. Avevo forse cinque o sei anni, era il 1964 o giù di lì. Tiravo calci alla ghiaia nel piccolo resede tra l’edificio e l’asfalto della trafficata antica consolare. L’IDIT brillava al sole, ancora nuova: la torre aveva tutti i vetri, scintillava, abbagliante. Eppure, il fallimento dell’impresa era già stato annunciato. Il sogno industriale era durato solo quattro o cinque anni.

Ancora oggi le cause dell’abbandono non mi sono del tutto chiare. C’è chi parla di un difetto nella progettazione dell’impianto, chi invece accenna a un piano d’impresa — come si direbbe ora — non sostenibile economicamente, viste le spese per il trasporto dal sud dei pomodori.

Insomma, tra una portata e l’altra, io non riuscivo a stare fermo e venivo spedito sistematicamente fuori, così i grandi potevano stare in pace. L’unica raccomandazione era quella di restare “a tiro di voce”.

All’epoca il passaggio a livello con le Croci di Sant’Andrea era un’attrazione, insieme ai lucidi binari e alla massicciata di sassi bianchi, che sembravano dividere due mondi: quello che si voleva divenisse industria e la campagna.

Ma facciamo un passo ancora indietro. Già il Piano Regolatore Generale del 1956, redatto dall’urbanista Luigi Piccinato, identificava l’area della Val d’Arbia lungo la via Cassia come uno dei nuovi poli di espansione periferica della città. In particolare, Isola d’Arbia era stata individuata come borgo satellite da sviluppare fuori le mura, sfruttando la linea ferroviaria e la strada Cassia per favorire insediamenti produttivi decentrati.

Questa era l’ipotesi: espansione industriale. Un’ipotesi che in parte fallì — l’IDIT del 1965 lo dimostra — meno di dieci anni dopo essere stata concepita. Ma la vocazione produttiva dell’area di Isola d’Arbia rimase sancita dagli strumenti urbanistici comunali. L’area continuò a essere classificata come zona D (industriale-produttiva) anche nei piani regolatori successivi, favorita dalla “buona accessibilità stradale e ferroviaria dicevano”. Tra gli anni ’70 e ’80, il Comune di Siena realizzò le urbanizzazioni di base e negli anni ’80 la zona si popolò di piccole aziende artigianali, depositi e officine.

Ed è qui che torno in scena. All’epoca, fresco di studi, ero responsabile di cantiere e l’azienda per cui lavoravo fu incaricata di realizzare la stazione di Borgovecchio. L’appalto prevedeva tempi strettissimi: si era atteso troppo prima di dotare la zona industriale di una vera stazione. Iniziammo i lavori d’inverno — o forse era tardo autunno, non ricordo bene — sotto una pioggia incessante. Le idrovore erano sempre accese, nel tentativo disperato di tenere asciutti gli scavi per le fondazioni. C’era sempre qualcosa che sembrava remare contro. Ma, come Dio volle, in poco più di un anno il piccolo edificio era pronto. Fu inaugurato con tanto di sottopasso verso la zona industriale e banchine ferroviarie per i passeggeri. Se la memoria non mi inganna, era il 1995.

Peccato che tutto questo fosse stato realizzato su una linea praticamente in dismissione, con un traffico passeggeri insufficiente a sostenerne l’economicità. Anche perché, nel frattempo, il trasporto su gomma dei pendolari era diventato sempre più capillare ed efficiente, con soste in ogni frazione e frequenze regolari.

Dopo circa quindici anni di esercizio, la fermata di Borgovecchio è stata chiusa al servizio viaggiatori nel 2010, per decisione di Trenitalia.

A cavallo del Duemila la zona industriale di Isola d’Arbia ha conosciuto un lento processo di deindustrializzazione. Molte attività manifatturiere locali hanno chiuso o si sono trasferite, lasciando diversi capannoni vuoti. Forse qualcuno ricorderà il grande stabilimento della Ultravox, o le industrie Nannini, che abbandonarono i loro edifici al degrado del tempo.

Il mio tentativo di ricostruzione non vuole essere del tutto filologico, ma sentimentale, nel senso dei sentimenti contrastanti di speranza e angoscia che una politica incerta ha generato. O forse nemmeno generato: forse ha semplicemente navigato a vista tra gli eventi.

Troppo spesso progetti pensati molti anni prima venivano realizzati in momenti che non li rendevano più utili. E così si è perso il loro potenziale per promuovere davvero lo sviluppo industriale di queste aree.

E veniamo alla bretella Monteroni – Siena, la ormai famosa Variante alla SS2 Cassia, che avrebbe potuto dare slancio alla zona collegandola, tramite una moderna arteria, sia alla Siena-Firenze che alla Siena-Grosseto.

La volontà politica e la progettazione originale della Variante risalgono alla fine degli anni ’90. In quel periodo la Provincia di Siena, in collaborazione con la Regione Toscana, avviò i primi studi per migliorare la viabilità tra Siena e la Val d’Arbia, con l’obiettivo di alleggerire il traffico sulla Cassia storica e potenziare i collegamenti con la SS223 di Paganico.

Il progetto fu inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia di Siena nel 2000, con una previsione di spesa di circa 35 milioni di euro. L’appalto fu assegnato nel 2006, i lavori iniziarono nel 2010, ma si interruppero nel 2014 a causa della risoluzione del contratto con l’impresa esecutrice e della conseguente vertenza giudiziaria.

Nel 2021, il Governo Draghi stanziò 90 milioni di euro per il completamento dell’opera. La progettazione esecutiva è stata ultimata e presentata nel 2024, e attualmente si attende il finanziamento integrativo per procedere con l’appalto dei lavori.

Vi ho fatto una fredda disamina dei tempi. Ma io, da comune cittadino, ho difficoltà a capire: perché si assegnano dei lavori nel 2006, e l’azienda parte solo quattro anni dopo? E perché poi il cantiere si interrompe nel 2014? Fallimento dell’azienda? Mala gestione?

Resta il fatto che, per un’opera vitale per lo sviluppo della città, oggi siamo ancora in attesa. Un’opera che vent’anni fa poteva essere iniziata e conclusa. È solo sfortuna? Incapacità? O forse questa parte della nostra Siena è un po’ il triangolo delle Bermuda dei nostri sogni: un’area industriale che non riesce mai a diventare davvero tale.

Vorrei ancora aggiungere un paio di cose. Dell’IDIT si è parlato mille volte: sono scorsi fiumi d’inchiostro, si sono formati partiti che la indicavano come ecomostro, altri invece come testimonianza da preservare.

Quella che chiamo “l’area delle occasioni perdute” — l’ex IDIT — non avrebbe forse potuto essere la sede ideale dell’insediamento oggi realizzato per Sei Toscana in Viale Sardegna? Sarebbe stato uno splendido recupero e avrebbe forse messo a tacere molte fazioni. Invece, si è scelto di inserirsi su un asse ormai congestionato dal traffico, dove sono già previsti nuovi attrattori.

Credo che nessun politico abbia mai tenuto conto di ciò che io chiamo “il Monopoli della nostra città”: quei contenitori realizzati e ora vuoti, che attendono invano nuovi usi. Alcuni di assoluto pregio rimangono lì, per decenni, sospesi, in attesa di non si sa bene di cosa (la nuova Banca d’Italia, la sede della Provincia…).

Non pensiate che ce l’abbia con la sede di Sei Toscana. Hanno fatto tutto in coerenza con gli strumenti urbanistici. È solo un esempio. Ma quella sede è andata ad occupare un’area del tutto vergine, in una zona estremamente delicata, a ridosso della città. Potrei fare molti altri esempi di quelle “ricuciture urbane” che tanti disastri hanno provocato nella viabilità e nella vivibilità della zona sud-est della città.

Di recente la zona di Isola ha avuto nuovi sussulti e nuove delusioni. Come quella legata al colosso Amazon che, tra il 2021 e il 2022, aveva individuato proprio Isola d’Arbia per un centro di distribuzione. Una nuova struttura logistica fu costruita, ma non entrò mai in funzione, a causa di un cambio di strategia aziendale. Dopo questa rinuncia, il capannone è stato rilevato da Arco Spedizioni, ma enormi piazzali restano desolatamente vuoti.

Il Comune di Siena e altri enti hanno cercato comunque di favorire l’insediamento di funzioni strategiche: nei 13.000 mq dell’ex Ultravox si sta allestendo il nuovo cantiere operativo di Sei Toscana, la società che gestisce il servizio di igiene urbana. E qui ritorna il discorso di prima: se ci fosse stata un po’ più di lungimiranza, perché non pensare a quest’area anche per la sede operativa? “Di senno di poi sono pieni i fossi”, direte voi. Oppure forse non sappiamo vedere le opportunità di recupero, e ci limitiamo a leggere solo le esigenze del momento, senza chiederci davvero come vogliamo usare i nostri suoli. Senza la capacità di pensare un po’ fuori dagli schemi.

Con il drone ho visto gli uccelli volare dalla torre. Li ho visti alzarsi in volo, tagliare in diagonale il cielo sopra la campagna silenziosa. Forse anche per loro la torre non è solo un rudere, ma un punto da cui partire.

(3 – continua)