Alle pendici delle Ande cilene si celebra la solidarietà ricordando che l’Ayni è ciclico

La scorsa settimana vi ho raccontato la storia della famiglia di Douglas Tompkins e del fantastico lascito ambientale che ci hanno donato, ma quando viaggio, specialmente in luoghi come questo, l’aspetto umano è per me altrettanto importante.

Conoscere tradizioni e persone fa parte della sintonia che cerco di instaurare tra i viaggi e i territori. Pertanto, oltre alla straordinaria epopea dei due filantropi, molte altre storie mi avevano spinto a venire quaggiù, nella Patagonia cilena, una tradizione che avrei ritrovato, sorprendentemente, a migliaia di chilometri di distanza, a Puerto Cisnes.

Nasce così “La mano dietro,” una storia di aiuto reciproco che attraversa culture e continenti

Il racconto di oggi ha origini lontane, sulle Ande del Perù, dove stavo cercando di raggiungere la Montagna dei Sette Colori. A narrarmela fu una ragazza coraggiosa, che gestiva da sola la Casona Aedo, una grande casa di campagna non restaurata ma intrisa di storie. Ogni oggetto, ogni dettaglio dell’arredo parlava del lavoro di generazioni, creando un’atmosfera unica, segnata dal fascino del tempo.

Durante una cena, mi parlò della Minga, che in lingua quechua ha questo significato; lavoro collettivo su larga scala, orientato a un obiettivo comune a beneficio della comunità.

La sorpresa fu grande quando scoprii che a Puerto Cisnes, a migliaia di chilometri dalle Ande, si celebrava la Gran Minga Cisnense, la Fiesta del Pesca’o Frito. Ma cos’è davvero la Minga? È un concetto fondamentale della cultura andina: un modello di cooperazione reciproca per raggiungere obiettivi che da soli sarebbero impossibili.

Era un sistema di lavoro obbligatorio che nelle società precolombiane, specialmente nell’Impero Inca, aveva una connotazione positiva: rappresentava un impegno verso la comunità. Si trattava di un sistema di aiuto collettivo per costruire infrastrutture, mietere i raccolti o aiutare i membri della comunità in difficoltà, come durante un funerale o la costruzione di una casa o un matrimonio. Tutto questo funzionava secondo i principi di solidarietà, reciprocità e integrazione sociale.

Ma dove vuoi andare a parare, direte voi. Abbiate un po’ di pazienza, ma ho bisogno di inquadrare il contesto.

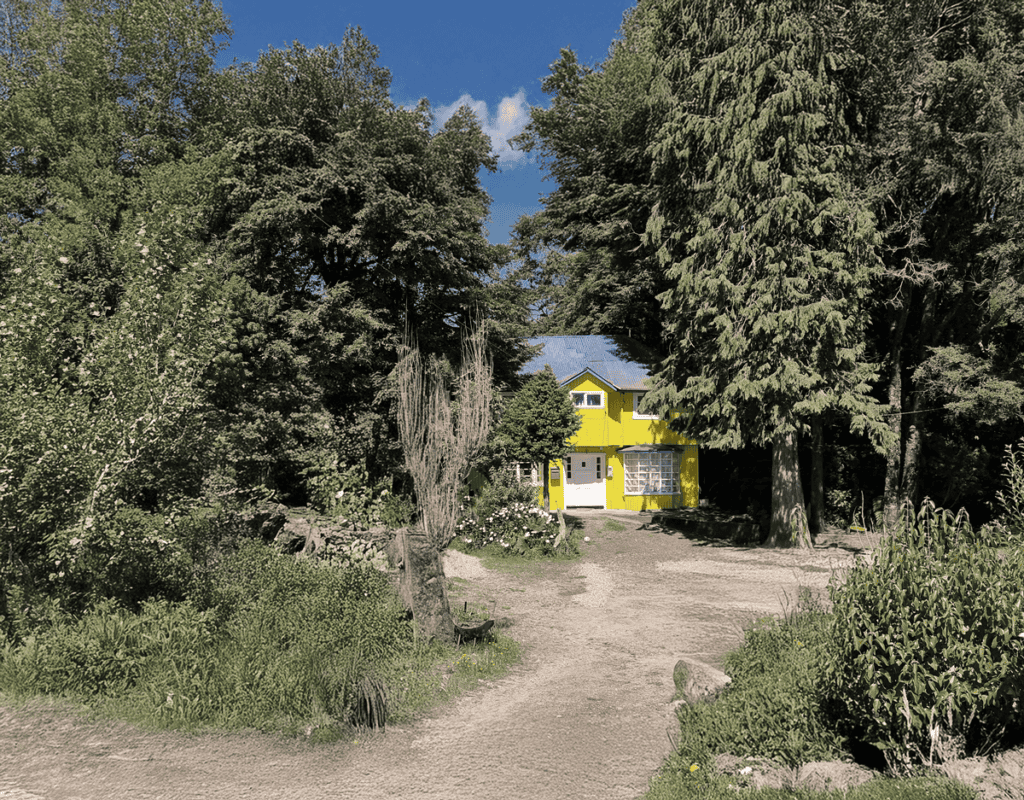

Puerto Cisnes è nato nel 1954, quindi ieri per la maggior parte delle città presenti al mondo. Fu creato sotto la spinta del governo cileno, che cercava di attuare un piano di colonizzazione e sviluppo territoriale, offrendo appezzamenti di terreni a titolo gratuito o a prezzi molto bassi per chi vi si stabiliva.

Si trasferirono qui per la maggior parte gli abitanti della vicina isola di Chiloé, che avevano già una tradizione di resilienza in condizioni difficili e molte famiglie in difficoltà economica che vedevano nella colonizzazione un’opportunità. Un popolo di diseredati mandati a vivere in un luogo estremamente isolato, praticamente senza comunicazioni, in condizioni climatiche avverse con piogge incessanti e inverni rigidi, privi di servizi medici e scolastici, su terreni estremamente difficili da coltivare.

Ecco ora vi posso raccontare come sono arrivato quaggiù

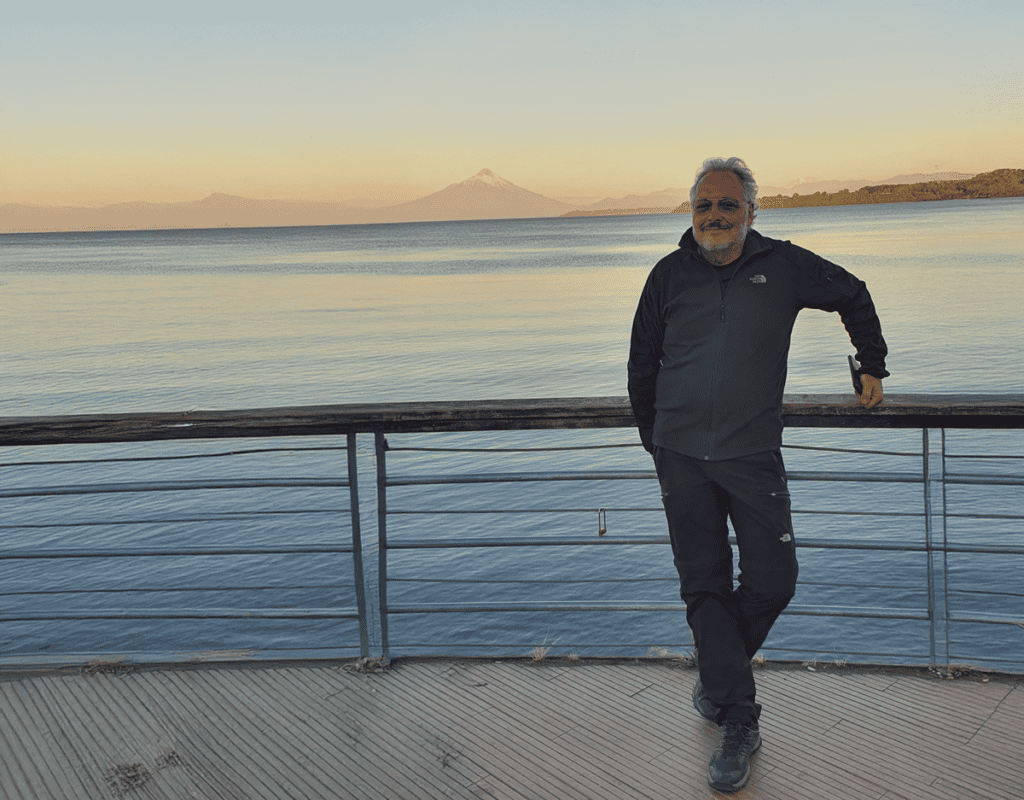

Stavo risalendo verso nord e, per un problema alla moto, ero andato a Coyhaique e ora dovevo uscirne prima possibile. Venendo dal rarefatto sud, dove ogni incontro era una festa, il traffico e i negozi di Coyhaique mi colpirono come un cazzotto nello stomaco.

Quando, a sera, arrivai davanti all’hotel, mi sentii completamente inadeguato. Non so se a qualcuno di voi è mai capitato di fare più di mille chilometri ininterrotti di strade sterrate in tre giorni e trovarsi davanti a un lucido hotel coperto di polvere. No, che dico, meglio: ero praticamente panato come una cotoletta, con una gamba dei pantaloni inondata d’olio per la perdita che dovevo riparare, la faccia a chiazze con la pelle che cadeva a pezzi da sembrare un lebbroso. Qui, quando il sole esce dalle nuvole, non perdona: ti scuoia. Ero in paurose condizioni, facevo veramente schifo.

Entrando sul lucido parquet dell’hotel, con gli stivali da moto, cercavo di camminare come fossi sulle uova e mi giravo anche indietro per vedere se lasciavo qualche traccia. Quando viaggi in moto porti pochissima roba, e anche il cambio serale non era certo in buone condizioni. Pertanto, al mattino, mentre viaggiavo verso Puerto Cisnes, mi sentii riavere: il comodo letto e la doccia avevano quasi aumentato il disagio, l’impatto con la città.

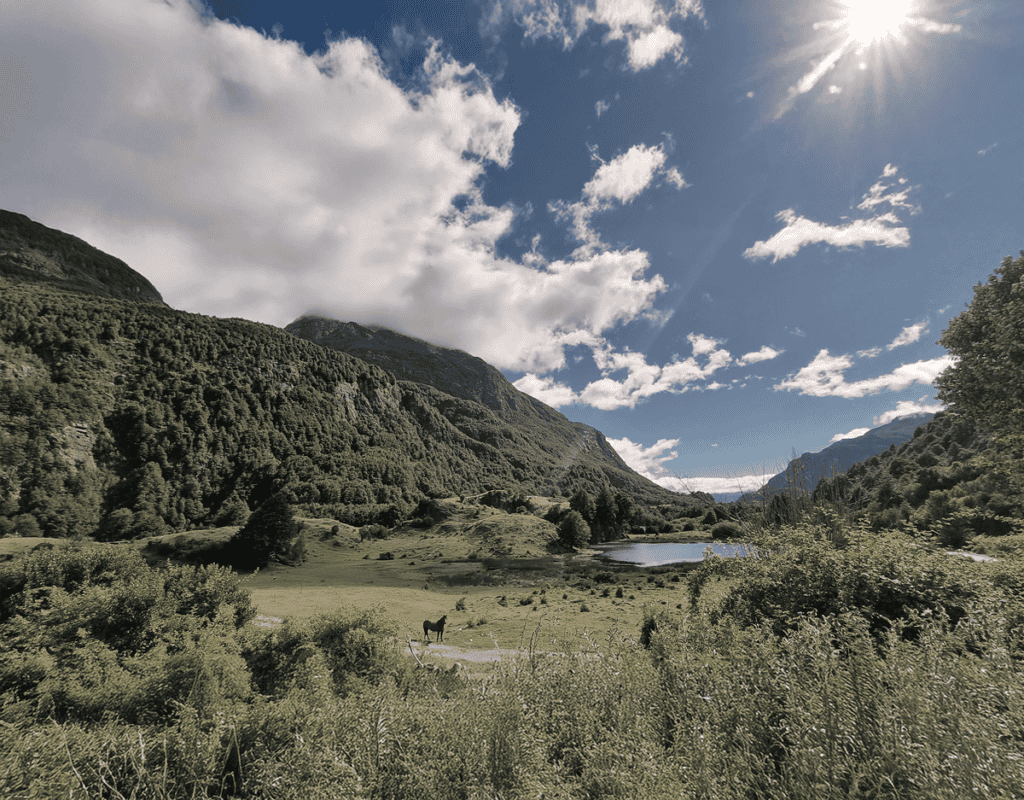

Entrato nella zona dei parchi, tra valli e montagne incontaminate, mi tornò il sorriso e una domanda venne a galla, sorprendente come una bolla nell’acqua di un placido lago: ma al bello c’è un limite? In questa zona del mondo, per quello che vedevano i miei occhi, sembrava di no.

Con il sole, i piccoli laghi apparivano neri, emergevano dal verde dei prati come cammei. Le montagne, con i loro nevai, sembravano evaporare nelle nubi impigliate sulle cime.

Puerto Cisnes mi colpì subito: strade ordinate e fiancheggiate da case tradizionali dai colori vivaci. Alcune, le più antiche, erano rivestite di scandole di legno, altre sfoggiavano tavole sovrapposte che creavano un effetto accogliente e armonioso. La chiesa di legno, con il campanile a sezioni degradanti, sembrava il soggetto perfetto di un dipinto impressionista.

Le donne, lungo la strada, lavoravano a maglia: cappelli, guanti, maglioni. Una, in un angolo, aveva ritagliato piccoli cilindri di legno, che ora levigava con maestria per poi forarli e usarli come bottoni.

Vi devo confessare che, scientemente, avevo cercato di arrivare qui nell’ultima settimana di gennaio per la “Fiesta del Pesca’o Frito”, ma con somma delusione scoprii che, per colpa della pandemia, la festa era stata annullata. Un giorno vi spiegherò come ho fatto a evadere dal COVID e a trovarmi quaggiù.

Passeggiando per il paese, mi sono imbattuto nella biblioteca. Non ho resistito: sono entrato e ho chiesto il permesso di scattare una foto. La giovane bibliotecaria, inizialmente sorpresa, mi ha concesso l’assenso con un sorriso curioso. Vi svelo un piccolo segreto: ogni volta che acquisto un libro, il primo gesto che faccio è annusarlo. L’odore della carta e dell’inchiostro è per me una sorta di rituale: i libri sono veri feticci.

Rotto il ghiaccio, ho chiesto se conoscesse qualcuno che mi potesse raccontare la festa senza dover leggere qualche patinato foglietto. “Certo – mi rispose -. Là, lungo il molo, c’è un uomo”, e mentre lo diceva, con il braccio teso, mi indicava una persona seduta sulla battigia, dove il mare in secca si era ritirato di decine di metri. Mi girai, la ringraziai e mi avviai sull’arenile.

Le barche a secco, in alto sulla rampa, sembravano prendere il sole. Io mi sono ritrovato nel mezzo a decine di cani dai mille colori, che giocavano nel bagnasciuga. Se avete paura dei cani, non venite in questi luoghi: ce ne sono ovunque. Ma ricordate che, per quanto abbaino, chiedono solo una carezza.

Mi avvicinai e mi presentai, raccontandogli del mio incontro con la bibliotecaria. Gli chiesi se potesse parlarmi della festa usando parole semplici, poiché il mio spagnolo era piuttosto rudimentale. La nostra conversazione si svolse in quel linguaggio universale che i viaggiatori conoscono bene: il grammelot. Nei suoi occhi lessi una profonda tristezza mentre mi confidava: “La pandemia quest’anno ha ucciso la festa!”

Poi, con uno sguardo che tradiva un misto di orgoglio e nostalgia, proseguì: “Qui, ogni anno, i cittadini di Cisnes fanno arrivare una casa dal mare”.

“Come dal mare?” ribattei, colto di sorpresa.

Lo osservai indicare il mare con un gesto lento, come se volesse mostrarmi il legame profondo tra la gente e l’acqua. “Sì, dal mare – ripeté con convinzione -. La trasciniamo tutti insieme sulla battigia fino al piccolo appezzamento dove sarà collocata e poi la regaliamo alla famiglia più povera del paese, quella che ha più bisogno di una nuova casa. Dopo, tutti insieme, festeggiamo con una gigantesca frittura di pesce, musica, balli e birra prodotta qui in paese”.

Questa tradizione di solidarietà, aggiunse, ha origini lontane, radicate nelle comunità indigene andine. “Qui la chiamiamo ‘la Minga’. Gli indigeni del Guatemala, ancora più a nord, la chiamano ‘Kuchubal”. Con un gesto, portandosi la mano dietro la schiena, pronunciò un’altra parola in quechua: “Ayni”.

Mi spiegò che l’Ayni rappresenta la reciprocità individuale, l’idea che un aiuto ricevuto debba essere restituito in egual misura in un altro momento. “È un concetto personale e spirituale, applicato tra famiglie, vicini e piccoli gruppi”.

Concluse dicendo che uno degli aspetti chiave dell’Ayni è la discrezione. “L’aiuto reciproco non è visto come un atto di carità, ma come un dovere naturale, privo di vanità”.

Mentre mi allontanavo, ringraziandolo per le spiegazioni, teneva ancora la mano dietro la schiena, come a ricordarmi: “Oggi per te, domani per me”.

In quella visione della vita che valorizza l’interdipendenza tra le persone e la natura, mi tornò in mente un pensiero: ogni azione genera una reazione, e nessuno è davvero autosufficiente.

Passeggiando per il giardino centrale di Cisnes, mi trovai davanti a un busto in bronzo di Bernardo O’Higgins. Venendo da Villa O’Higgins, fu impossibile non sorridere alla coincidenza. Il busto ritraeva un uomo fiero, e sotto una lapide elencava le sue battaglie gloriose, con un motto inciso: “Vivir con Honor o Morir con Gloria.”

Quel motto mi strappò un sorriso amaro. Pensai alle tante vite spezzate in questi luoghi inospitali, mandate qui con la promessa di un riscatto che per molti rimase solo un sogno.

E con questo pensiero, vi lascio, impettito come Bernardo O’Higgins, con lo sguardo rivolto verso l’infinito di queste terre selvagge, dove ogni sogno è radicato nella forza della comunità.

Al prossimo racconto di #andataeritorno