In cima a viale Mazzini fra la chiusura della Stazione e l’inaugurazione della sede di Mps ci sono stati 63 anni di degrado

Dopo che, nelle scorse settimane, vi ho portato con me in un lungo viaggio nella Bassa California, in Messico — lo sottolineo perché molti, sui social, hanno scritto commenti poco carini sull’argomento, credendo erroneamente che parlassi degli Stati Uniti —, la sindrome di Trump ci ha colpito un po’ tutti, ma la geografia è tutta un’altra cosa!

Voglio quindi spostare lo sguardo verso luoghi più vicini alla nostra Siena, in particolare verso vecchi siti industriali e l’incapacità di gestirli, che oggi sembra attanagliarci.

Parto con alcuni ricordi. Correva l’anno 1963 quando, quasi “con la forza”, mia madre decise di trasferirmi dall’amata casa del nonno a Cerchiaia — allora ancora vera campagna — in città, comprando un appartamento subito fuori dalle mura, in fondo a via Garibaldi, che affacciava su una stretta viuzza privata chiamata via Gioberti. Era una moderna palazzina di quattro piani in cemento armato, costruita secondo i criteri dell’epoca, con grandi finestre e affacci non più sui campi, bensì sulla vecchia stazione e i relativi magazzini ormai in disuso.

L’unica “salvezza”, per me, era il meccanico che, al piano terra, riparava automobili e divenne il mio primo punto di riferimento in questa nuova realtà. Credo che, come per tutti i ragazzi di allora – soprattutto per chi, come me, era abituato a correre libero nei campi -, muoversi senza costrizioni fosse la normalità. Mia madre, una volta finiti i compiti, diceva: “Vai fuori a giocare”. Non c’erano veri limiti al “fuori”, se non quello del buio, che ci imponeva di rientrare quando calava la sera.

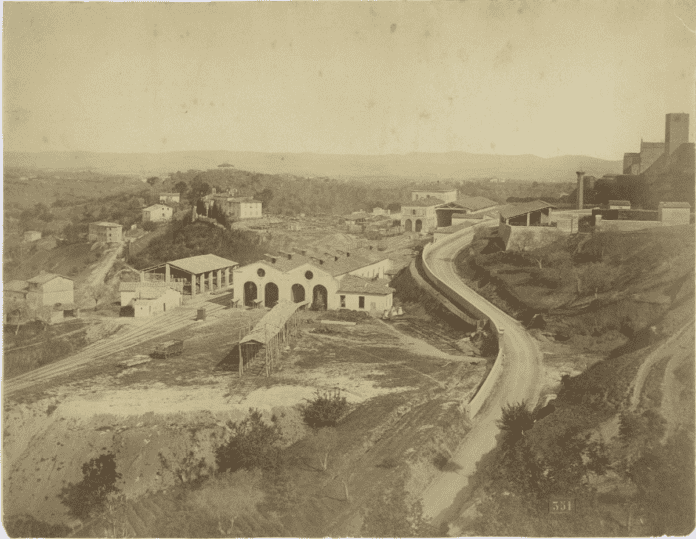

Stanchi di inventare giochi o tirare calci a un pallone, spesso ci avventuravamo dentro quei vecchi edifici abbandonati che, un tempo, erano le officine meccaniche della stazione, quella che, secondo la storia, si trovava sulla cima dell’odierno viale Mazzini.

Noi, con lo spirito dell’avventura, entravamo da un buco nella recinzione, inoltrandoci in quei polverosi magazzini dov’erano ancora visibili tracce di macchinari e grossi scatoloni di legno massiccio, colmi di oggetti misteriosi. In uno di questi, già aperto, trovammo addirittura delle maschere antigas, che trasportammo in un nostro angolo privato, divenuto la base delle nostre esplorazioni. Ovviamente, i nostri genitori non vennero mai a sapere di queste scorribande: pur essendo bambini, non eravamo così ingenui da non capire che stavamo facendo qualcosa di vietato e pericoloso.

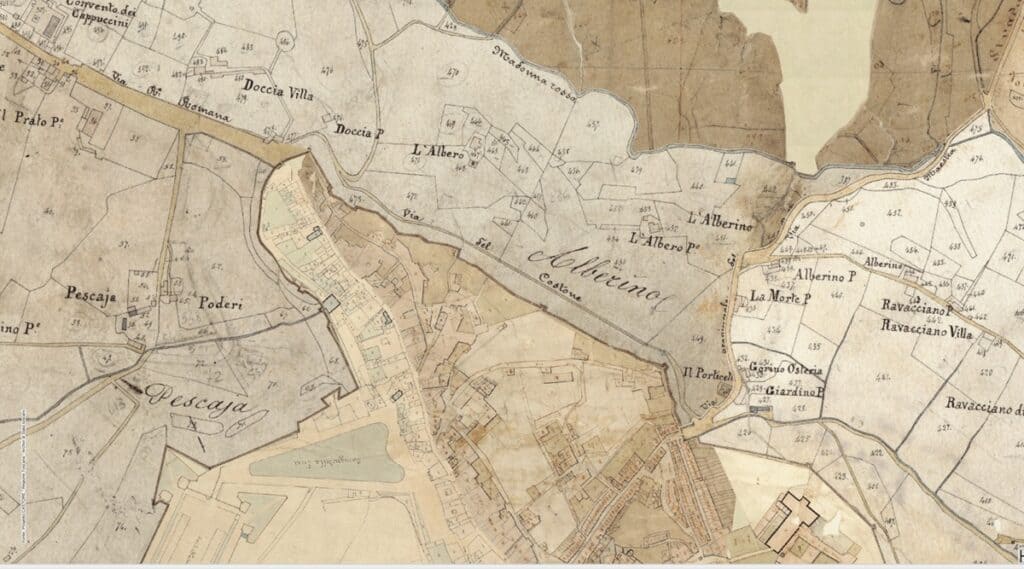

A questo punto, vi chiederete perché l’ho presa così alla lontana invece di parlare subito di archeologia industriale e riconversione. Ebbene, è proprio di questo che voglio occuparmi. Quei magazzini, diventati il nostro campo da gioco, avevano la fortuna di essere vicinissimi al cuore della città. Gradualmente, quindi, la vecchia stazione (abbandonata nel 1935) fu riconvertita in alloggi, l’area dei binari divenne viale Mazzini, i lunghi ricoveri dei treni furono trasformati in una falegnameria e le officine rimasero a lungo un luogo abbandonato, tutto da esplorare, finché il “babbo” Monte, cioè il Monte dei Paschi di Siena, non ebbe bisogno di una nuova e moderna sede centrale. A quel punto si cominciò a scavare e a tirare su cemento e marmi, senza badare a spese.

Il nuovo edificio cancellò un piccolo pezzo della mia infanzia, ma ricordo bene le lamentele di mia madre. Scrisse anche ai giornali e chiese spiegazioni sul perché fosse stata privata della sua passeggiata preferita lungo le mura. Dovete sapere, infatti, che, uscendo da via Gioberti in direzione di Porta Camollia, era possibile, lungo via Don Minzoni, costeggiare una bassa siepe di Pyracantha, che in autunno si riempie di grappoli di piccole bacche rosse. La piccola barriera vegetale non limitava la visuale, e oltre si poteva ammirare lo skyline della basilica dell’Osservanza, di Villa Paradiso, di Villa Scacciapensieri e il bellissimo crinale dove si snodava l’omonima via.

Ebbene, fu proprio questo nuovo edificio, con il suo rigoroso stile moderno, a “uccidere” il panorama che aveva sempre accompagnato i passi di mia madre dalla Scuola all’Aperto (la piccola scuola di legno verde sui bastioni della fortezza medicea, dove i bambini studiavano) fino a casa, in via Gioberti. Forse in quel cammino pensava anche all’etimologia di “via Scacciapensieri”. Ora non aveva più il suo piccolo amuleto contro i brutti pensieri e questo la rattristava.

Come vedete, è facile che divaghi. In realtà, volevo dire che tra il 1935 (anno in cui venne dismessa la stazione ferroviaria in cima a via Mazzini) e il 1998 (data d’inaugurazione della sede del Monte dei Paschi) sono passati ben 63 anni prima che l’area trovasse un nuovo assetto. Qualcuno potrebbe obiettare che ormai è passato, ma è proprio dal passato che si dovrebbero trarre spunti per il futuro.

Sono tante le aree che ancora oggi vivono tra degrado e potenzialità inespresse, che non hanno ancora trovato una destinazione definitiva: le fornaci dell’Arbia, le fornaci di Castelnuovo Scalo, l’Idit…

Ne parlerò nelle prossime “puntate” e potremo discutere di decine di aree che, con il tempo, hanno perso la loro funzione e stentano a trovarne una nuova.

Quando si tenta una riconversione, spesso si pensa subito al riuso residenziale, ma come in ogni cosa c’è un “ma”: la popolazione non cresce, le industrie manifatturiere abbandonano i nostri territori… e allora, per chi o per cosa si dovrebbe costruire? Forse bisognerebbe ragionare su come bonificare i luoghi per restituirli alle condizioni precedenti agli insediamenti. Ma con quali risorse e in che modo? Ho sempre pensato che chi fa industria dovrebbe versare una sorta di fideiussione ambientale, un’assicurazione in favore di chi verrà dopo, che garantisca la possibilità di ripristinare le condizioni originarie se, entro dieci anni, per quei luoghi non si è trovato un nuovo uso.

Alla prossima puntata…

(1 – continua)

(Nella foto copertina: Veduta della città di Siena con la nuova Ferrovia 1865 circa, Collezione Malandrini di Fotografia Senese; foto di Paolo Lombardi)