L’uomo chiamato “Terra”, Dharan, si mette alla ricerca del luogo dove il vento racconta storie dimenticate

Questo piccolo racconto è dedicato a tutti gli amici che con me hanno visitato questi luoghi, che io ho voluto spogliare di tutto quello che i tempi moderni vi hanno sedimentato, per tornare all’essenza del respiro di questa grande terra. Spesso, tornando in siti a me cari, ho visto arrivare un turismo becero e distratto. L’ingenuo tentativo fatto in queste pagine è cercare di separare le sensazioni e le atmosfere, mettendo insieme forse qualcosa che non esiste più o che mai è esistito (Luca).

१ Ek – (uno) Da qualche parte dovevo pur iniziare

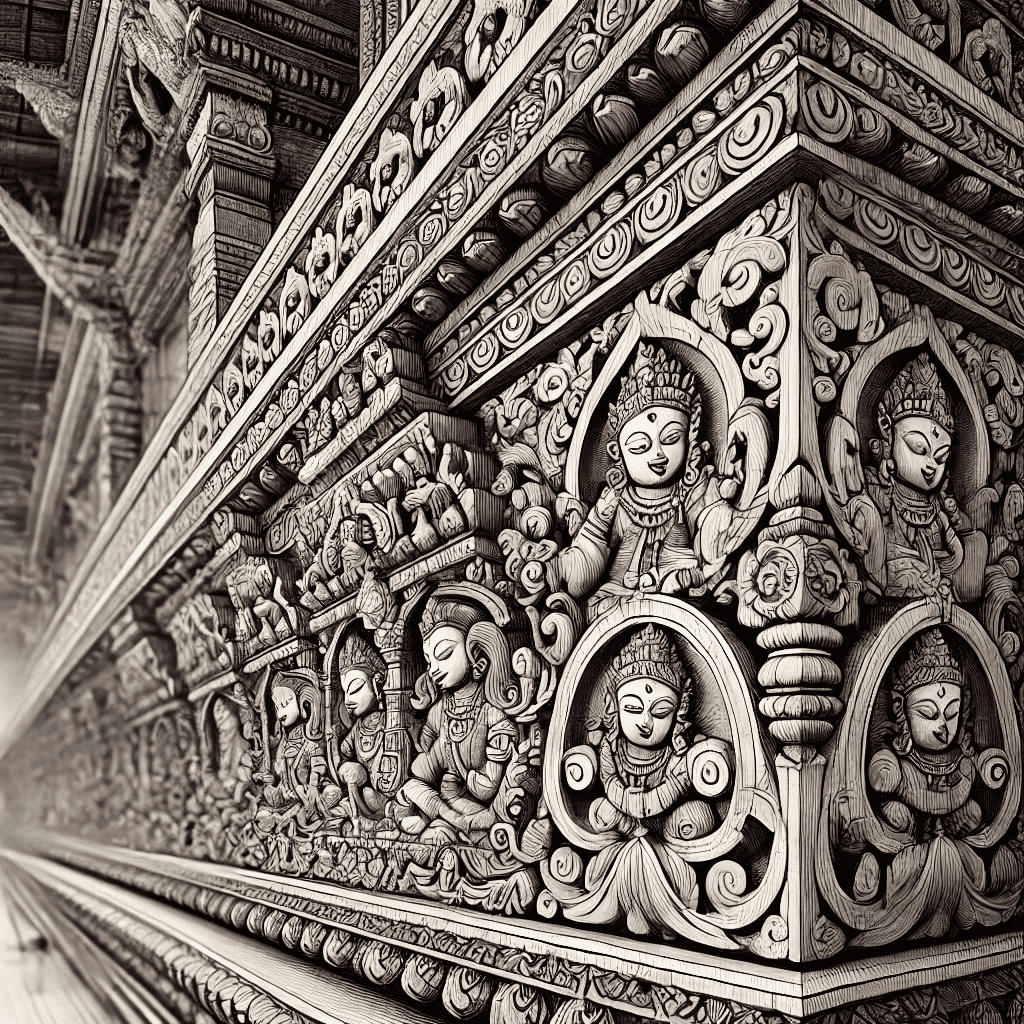

Avevo lasciato Kathmandu da quasi tre settimane. Per giorni, nella capitale del Nepal, avevo studiato il Kasthamandap, uno straordinario tempio interamente costruito in legno di sal. Un solo albero sacro era stato impiegato per erigerlo e si diceva emanasse una speciale forza spirituale. Gli artigiani Newari avevano compiuto un’opera prodigiosa: nessun chiodo era stato utilizzato per unire le giunture.

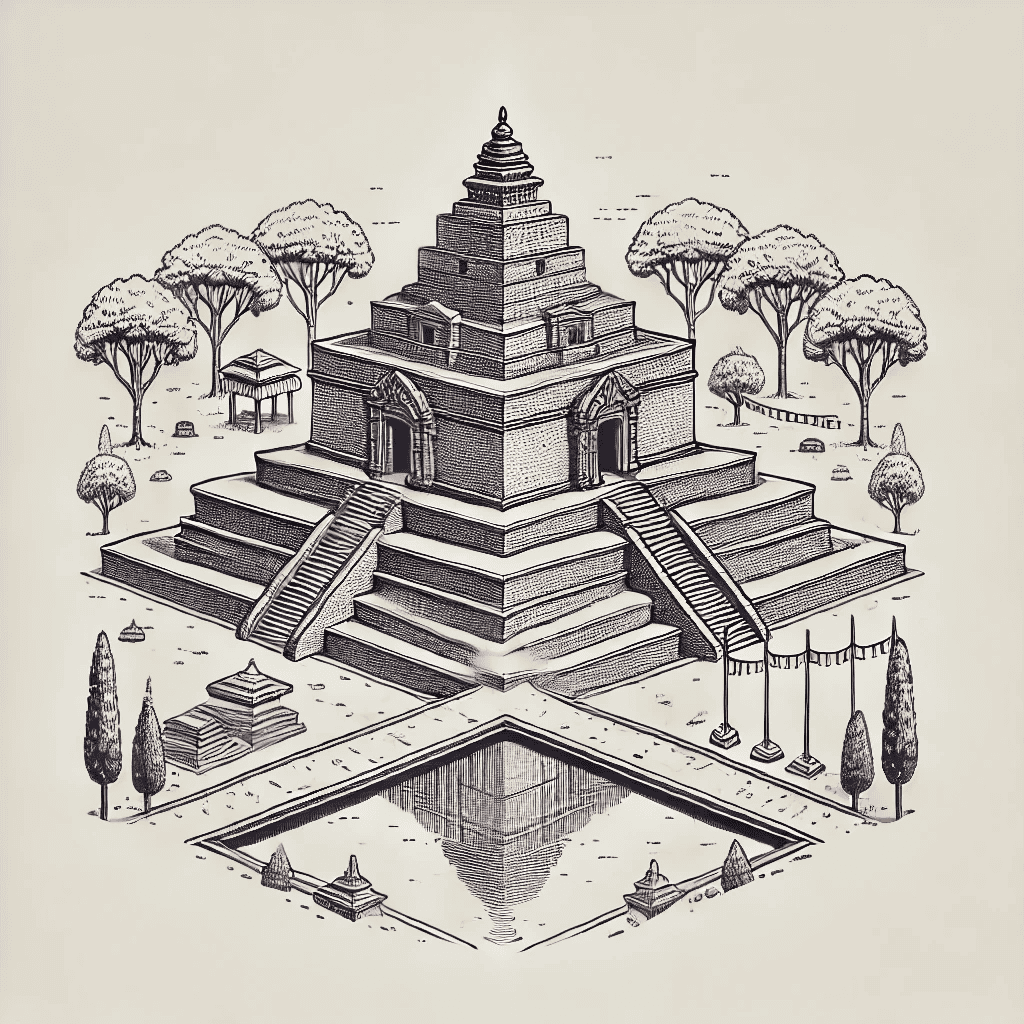

La pagoda svettava al centro di Hanuman Dhoka, ma tutti chiamavano quel luogo Durbar, che significa “corte reale”. La struttura era composta di tre livelli, ciascuno sormontato da tetti spioventi. Le tegole di terracotta, con i bordi leggermente curvati verso l’alto, completavano l’architettura, dando l’impressione che l’edificio fosse un passaggio diretto verso il cielo.

Ogni livello era più piccolo di quello sottostante. Quattro grandi colonne, decorate con intricati motivi raffiguranti divinità, animali mitici e simboli spirituali, sostenevano il tempio. Le travi che le collegavano erano ornate con sculture lignee che raccontavano storie mitologiche.

Non so se fosse un miracolo, ma per la gente del posto quel luogo era sacro. La spiritualità sembrava fondersi con la natura rigogliosa che circondava la città. Avevo impiegato un giorno intero per disegnare una rappresentazione fedele delle sue splendide geometrie e molto più tempo per copiare gli intarsi con precisione.

Mi ero mimetizzato tra la gente, indossando abiti tradizionali: larghi pantaloni shan (1), una leggera bhoto (2) di lino e un chuba (3) di lana grezza, legato stretto in vita con una colorata patuka (4). La tunica abbondante mi permetteva di riporre al suo interno piccoli oggetti utili: una matita di grafite, un taccuino con ruvida carta di fibra di cotone e un piccolo coltello per appuntire la matita.

Indossavo sempre un Bhairab Topi (5) ben calzato sulla testa, cercando di nascondere i miei occhi chiari che, come lanterne accese, tradivano tutto il mio essere straniero. Non mi sentivo in pericolo tra quella gente mite, ma era un gesto di pudore: un modo per avvicinarmi alla loro saggezza e spiritualità, ancora per me sconosciute.

Avevo trascorso gli ultimi cinque anni tra i ghat di Varanasi e le giungle del Tamil Nadu, imparando un hindi zoppicante dai pandit (6), che mi avevano insegnato i segreti dei Veda e dei Puranas. Ora, però, i miei sogni mi spingevano verso nord, verso il confine tibetano, verso il Regno di Lo, una terra di cui avevo sentito sussurrare tra i mercanti indiani.

L’ultima sera a Varanasi ero seduto in una piccola stanza illuminata dalla luce fioca di una lampada a olio. Il pandit (6) si muoveva lentamente, avvolto in un dhoti (7) bianco, e la sua voce ferma e solenne recitava un verso del Rig Veda. Seduto a gambe incrociate, cercavo di seguire le parole.

«Non è solo la lingua che devi imparare – mi disse il pandit – devi comprendere la vibrazione dietro ogni parola». Fu il suo ultimo insegnamento. Poi prese il mio taccuino e vi annotò un nome: Arman.

«Quando raggiungerai Kathmandu – aggiunse sollevando la testa – cerca questa persona. È una guida esperta e ti aiuterà nel tuo cammino. Lo troverai presso il tempio Kasthamandap».

Dopo giorni di esitazione, finalmente mi decisi a condividere il mio desiderio di partire. Non che considerassi finito il mio studio, ma dovevo esplorare nuovi orizzonti. Vivere in un ashram (8), seguire i satsang (9) e fare i seva (10) mi aveva donato una disciplina spirituale e un senso del servizio sconosciuti alla mia cultura europea.

C’era anche un risvolto pratico: contribuire al mantenimento dell’ashram (8), cucinando, pulendo e coltivando la terra mi aveva permesso di conservare quasi intatta la piccola somma di denaro ereditata da mio padre, che intendevo impiegare per conoscere il mondo.

Dopo gli anni trascorsi in questo ritiro spirituale, il mio nome lo avevo quasi dimenticato. Forse oggi non è nemmeno così importante ricordarlo. Non avrebbe un significato né per questa gente né per la storia. I pandit mi chiamavano Dharan, che significa “terra”. Forse era anche questo un modo per insegnarmi qualcosa. Col tempo, ho iniziato a usare quel nome, che mi era divenuto familiare.

Mi ero guadagnato il rispetto di questa gente con il lavoro e il costante studio, anche se per me era un’immensa fatica. Ogni parola pronunciata era un intricato rebus e solo dopo il primo anno cominciai a mettere insieme le complicate tessere di quel mosaico.

Dopo anni in cui mi ero allontanato poche volte, lasciare ora questo porto sicuro mi sembrava complesso. Ma tutto questo era nella natura del mio inquieto carattere.

Il viaggio verso Gorakhpur

Per il primo tratto del mio viaggio mi unii a una carovana che in otto giorni raggiunse Gorakhpur, attraversando l’Uttar Pradesh e le fertili pianure del Terai. Avevo pochissimo bagaglio, un fagotto che potevo appoggiare tranquillamente sulla testa, e fu un bene: ogni volta che dovevo attraversare un fiume, mi spogliavo affrontavo la corrente, rivestendomi poi sull’opposta riva.

La traversata era un atto di fede. I coccodrilli dal lungo muso infestavano le acque e se ne uscivi indenne, nelle basse paludi che precedevano la riva le sanguisughe iniziavano a banchettare con il tuo corpo. Non che fossi al sicuro una volta fuori dalle acque: le ripe frondose erano l’habitat ideale del cobra reale e poco più in là c’era la dimora del pitone delle rocce.

La sera, durante la sosta, erano gli elefanti, in lunghe colonne che si recavano ad abbeverarsi nelle pozze, a muovere l’orizzonte. Delle tigri ho solo sentito il ruggito, mentre nella notte mi accucciavo stretto alla brace incandescente del focolare.

Lumbini e il Tempio Maya Devi

Raggiunto Gorakhpur, impiegai altri cinque giorni a raggiungere il confine con il Nepal, a Bhairahawa. Traversato il Terai, mi separai dalla carovana: l’incontro con un pellegrino aveva mutato il mio orizzonte. Mi aveva parlato di un luogo sacro, dove si diceva fosse nato il Buddha. Lumbini, lo chiamavano. Non era previsto nel mio cammino, ma il richiamo di quel nome sembrava impossibile da ignorare.

Nel silenzio del mattino, mi unii a un gruppo di pellegrini che attraversava il fiume Tinaau. Portavano offerte semplici: fiori, incenso, piccoli vasi d’acqua.

A sera, mi trovai di fronte al Tempio Maya Devi, circondato dagli alberi di sal che gentilmente ondeggiavano nel vento. Tirai fuori il mio taccuino e iniziai a copiare le iscrizioni. Un anziano monaco mi osservava. Con passo lento e claudicante si avvicinò:

«Se cerchi risposte – disse con voce calma – non le troverai qui. Ma nel Regno di Lo, molto a nord, c’è un luogo dove il vento racconta storie dimenticate. Forse lì troverai ciò che cerchi».

Non so se quel monaco fosse vero o solo una figura generata dalla mia immaginazione. Rimasi a osservare la risaia. L’acqua calma, incendiata dal rosso del tramonto, contrastava con il verde delle piante di riso, in un paesaggio scolpito dal sapiente lavoro dei contadini.

Lumbini – Kathmandu: Il lungo cammino

Dovevo ora affrontare il tratto più lungo del mio cammino: Lumbini – Kathmandu, duecentocinquanta chilometri. Uscire dal Terai, la pianura subtropicale che unisce l’India al Nepal, e iniziare a risalire verso le colline himalayane.

Il monsone era finito da poco, ma il fango ancora copriva le strette e ripide Strade Reali Nepalesi di terra battuta. Camminare era un vero calvario. Mi ero levato i calzari di pelle grezza per avere più presa sul terreno, procedevo a piedi nudi: oramai la pelle sotto le piante dei piedi era più dura del cuoio.

La gente era gentile. Si inchinava dicendo namastè — “mi inchino a te” -. A te che sei uno sconosciuto, un viandante. Più volte nei villaggi Tharu mi offrirono del cibo, semplici cose: una zuppa di lenticchie, giusto per raccontarci storie. Vere o leggendarie, di impressionanti tigri mangiatrici di uomini che vagavano nella giungla, lasciando impronte sulle rive del fiume.

Pian piano, al profumo di terra bagnata del Terai si sostituì quello degli alberi e delle foglie della giungla, che sembrava chiudersi sopra di me. Poi, dopo giorni di cammino, i pini e i campi terrazzati di Chitlang iniziarono a modellare le colline.

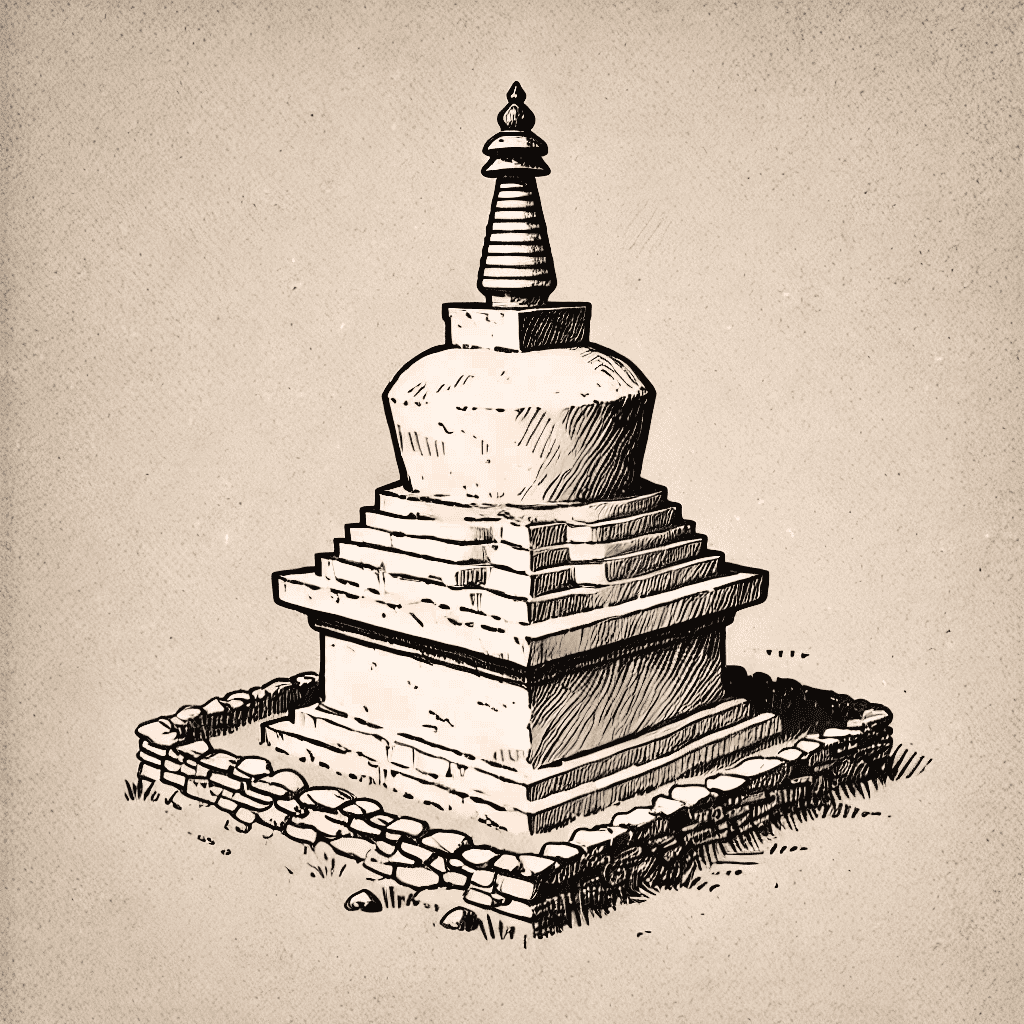

Lungo la strada, come a benedire il percorso, piccole Chorten (11) offrivano ai viandanti un luogo per pregare. Vicino a una di queste, assorto in meditazione, un monaco sfogliava la sua mala (17). Era malridotto, consumato dalla vita. Mi avvicinai per offrirgli un pugno di riso, e lui, guardandomi con occhi calmi, quasi a giustificare le rughe che gli rigavano il volto, mi disse:

«Il cammino verso il cielo inizia con il peso della terra».

Mi fermai stupito dalle sue parole, non so per quanto forse un attimo o un’intera vita. Quando ripartii, era quasi buio e le porte di Chitlang si aprivano all’orizzonte.

Kathmandu

Ormai la valle di Kathmandu si spalancava di fronte a me: campi di riso dorati, stupa che scintillavano alla luce del sole e città che sembravano custodire secoli di saggezza. Feci un respiro profondo, come se per tutto il cammino avessi trattenuto il fiato. Uno sbuffo di aria fresca mi riempì i polmoni.

La prima parte del mio viaggio si era compiuta.

Ma il mio vero viaggio era appena iniziato, e una misteriosa guida mi attendeva tra le vie di Kathmandu.

(1 – continua)

Glossario

(1) Shan: Pantaloni larghi e confortevoli – (2) Bhoto: Camicia leggera a maniche lunghe – (3) Chuba: Tunica di lana grezza – (4) Patuka: Cintura di tessuto – (5) Bhairab Topi: Cappello con un’ampia tesa – (6) Pandit: Termine in sanscrito che significa studioso o saggio – (7) Dhoti: Lunga striscia di tessuto che si avvolge intorno al corpo – (8) Ashram: Luogo di ritiro spirituale e meditazione tipico della tradizione religiosa indiana – (9) Satsang: Incontri spirituali dove si canta, si medita e si ascoltano insegnamenti del guru – (10) Seva: Servizi che fanno i residenti per mantenere un ashram – (11) Chorten: Così si chiama la Stupa Tibetana – (17) Mala: Rosario usato per contare i mantra.