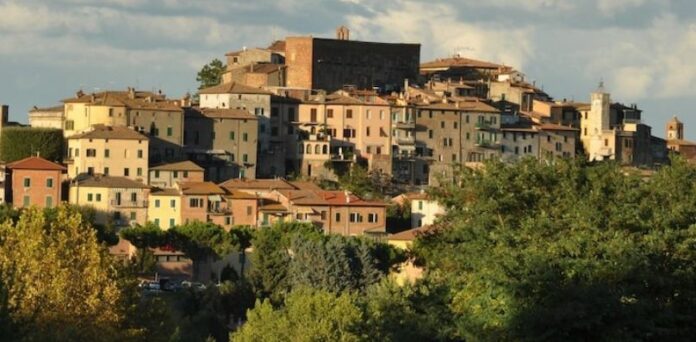

Un viaggio in un luogo simbolo della cultura e della comunità ternale

Chianciano Terme, la Biblioteca Comunale. Tra il 1970 e il 1974 la frequentai assiduamente. Allora si trovava in fondo ai giardini pubblici, negli spazi che oggi ospitano il Teatro Caos. I locali erano più modesti rispetto ad oggi. Si accedeva da un loggiato laterale sulla destra, e oltrepassato una sorta di ingresso davanti si trovava il gabbiotto della bibliotecaria-custode.

A destra dell’ingresso si apriva la sala eventi; a sinistra, la vera e propria biblioteca, con scaffali stracolmi di volumi e tavoli di lettura. Su quei tavoli trascorsi intere serate ad ascoltare relatori, prendere appunti, sollevare domande e muovere i primi passi nel dibattito pubblico.

Un ricordo vivido è il ciclo di incontri sulla storia del PCI, intrecciata a doppio filo con quella dell’Italia. L’iniziativa, promossa dalla sezione locale del partito e sostenuta dalla federazione, includeva dispense approfondite che studiavamo con rigore. L’ambiente contribuiva a rendere quelle ore speciali: il silenzio rotto solo dalla voce del relatore e dal fruscio delle pagine, la luce calda delle lampade, l’odore di carta.

Ma la biblioteca non era solo un luogo di studio serale. Grazie a un compagno più grande, cominciai a frequentarla anche di pomeriggio: ritiravo libri in prestito, scambiavo due parole con altri avventori, assaporavo la quiete tra una lezione scolastica e l’altra. E poi c’era la sala adiacente, cuore pulsante delle grandi occasioni. Vi si tenevano assemblee con oltre cento partecipanti, grazie al riscaldamento e all’impianto audio funzionante. Ricordo ancora quando ospitò, in parallelo con il Cinema della Casa del Popolo, l’Anno Culturale Chianciano.

Rivivo ancora le notti trascorse a preparare coreografie per eventi: lettere di polistirolo incollate e graffate su fili di nylon per creare slogan, proiezioni di diapositive artigianali, giochi di luce improvvisati per uno spettacolo autoprodotto a sostegno della liberazione del Vietnam. Ogni dettaglio era curato, con una passione che trasformava limiti materiali in creatività.

La biblioteca di allora, per me, non era un semplice deposito di libri. Era un presidio civico, un incrocio di storie e ideali, uno spazio che alimentava la condivisione. Oltre ai muri e agli arredi, custodiva la capacità di spingere la mente oltre l’ordinario, in una comunità consapevole di sé, che voleva conoscere e guardare il mondo, cercare il futuro tra le pagine dei libri e nei dibattiti di confronto.

Oggi? Dove si trova attualmente la biblioteca di Chianciano Terme? Ai Giardini, dove la ricordo io, ora c’è il Teatro Caos. Faccio una ricerca su internet. Appuro che la Biblioteca Comunale di Chianciano Terme è stata trasferita in Via delle Terme con un progetto che ha previsto la riqualificazione dell’ex albergo Florida e del giardino antistante, destinato a diventare un parco letterario. Un intervento finanziato dalla Regione Toscana attraverso un bando per la rigenerazione urbana. Trovo traccia di un evento di inaugurazione e una sommaria descrizione: “La biblioteca offre un ambiente accogliente e ricco di conoscenza, dove i cittadini possono immergersi in mondi fantastici, scoprire nuove storie e arricchire la propria mente.” Scopro che è attiva su Facebook con la pagina “Biblioteca Comunale di Chianciano Terme”, dove vengono condivise informazioni e aggiornamenti sulle attività e gli eventi organizzati. Tra i servizi offerti: scaffale aperto, sala studio, sezione dedicata ai bambini. Contatti disponibili: telefono, email, orari di apertura.

Tanto o poco? Già così avverto delle debolezze. Mi propongo di andare a vedere di persona. Voglio capire perché continuo a immaginare la biblioteca comunale ancora ai giardini del paese. Perché non riesco a rappresentarmela altrove? Sono andato. Ho visto. Ho capito. Un luogo di transito, scarsamente accessibile. Mi taccio. Dico solo che ha ragione chi pensa di trovargli una sistemazione migliore.

Mi chiedo, ma oggi le biblioteche cosa devono essere? Per essere ancora spazi vitali dove si intrecciano storie, identità e relazioni? Come devono adattarsi costantemente per rispondere alle esigenze di comunità in evoluzione?

Aperte a tutti, senza distinzioni, dovrebbero offrire un rifugio accogliente dove il semplice gesto di sfogliare una pagina o consultare un monitor diventa un atto significativo. Me le immagino tra scaffali carichi di memorie e postazioni digitali all’avanguardia, tra generazioni, culture e territorio.

Luoghi vivi, crocevia di dialogo e creatività: laboratori, circoli di lettura, archivi che custodiscono la memoria collettiva, mostre che ridanno vita alle tradizioni, scaffali dedicati alle lingue del mondo.

In un’epoca dominata dalla frammentazione sociale, le biblioteche possono essere presidi di coesione, specialmente nelle piccole città. Serve un’architettura inclusiva: spazi flessibili per workshop e performance, aree colorate per i più piccoli, tecnologie accessibili per chi affronta barriere fisiche o sensoriali.

L’efficacia di questi luoghi dipende da scelte precise: una collocazione centrale e ben servita, orari estesi, personale formato nella mediazione culturale. Collaborazioni con le scuole possono trasformare gli studenti in esploratori del sapere, mentre eventi e concorsi letterari possono accendere passioni.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, le biblioteche diventano baluardi contro la disinformazione: la digitalizzazione del patrimonio le trasforma in riserve di conoscenza accessibili ovunque. Possono diventare hub innovativi nelle Smart City, offrendo corsi sul digitale, fab-lab per progetti creativi e servizi urbani avanzati.

Così, mentre custodiscono il passato, le biblioteche si affermano come motori del futuro: spazi ibridi in cui la realtà virtuale incontra la carta, in cui la conoscenza rimane un bene comune, vivo e accessibile a tutti.