Poteva accadere solo nella Roma miracolata dalla grazia degli anni Cinquanta. La città santa e cortigiana che preparava le notti scintillanti della Dolce Vita. La città sensibile alle audacie delle avanguardie artistiche, prodiga di ispirazioni regalate ai maestri del cinema. La città che tendeva l’orecchio verso nord, udiva le avvisaglie del miracolo economico ma se ne distoglieva infastidita, perpetuando l’autoconsumo della propria bellezza.

1956. In un pomeriggio consacrato al rito della pennichella, tre grandi del Novecento sono seduti a un tavolo del Caffè Rosati. I raggi del sole stanno per congedare l’ellisse mirabile di Piazza del Popolo, trafitta con amore dal rettifilo di via del Corso, protetta dall’abbraccio verde del Pincio, vegliata dalla simmetria imperfetta delle chiese gemelle. E’ l’ora dell’aperitivo serale, il locale comincia ad affollarsi. Si sono dati appuntamento tre scrittori. Due di mezza età, uno giovane. Più diversi tra loro è difficile trovarne. Sono amici e non disdegnano confessarsi a vicenda desideri e tormenti. Uno, il più anziano, ingegnere riluttante e uomo solitario, artefice di neologismi superbi e di storie tempestate dalle sofferenze del mondo, così come la sua sensibilità le percepisce e il lessico scisso tra due culture, lombarda e capitolina, sa restituirle. L’altro maturo, che solo non è mai stato né lo sarà mai – infatti vive amori complessi – ha pubblicato il primo libro a poco più di vent’anni, vincendo la noia di una lunga convalescenza; ha dovuto cambiare cognome al tempo delle leggi speciali contro gli ebrei; si trova a suo agio come pochi al crocevia tra colto e popolare, e non disdegna i salotti mondani. Il trentenne viene dal nord-est d’Italia, ha pubblicato per ora qualche raccolta di poesie e un romanzo giudicato assai scandaloso e, anche per questo, campione in libreria; ha costruito la sua visione del mondo affacciandosi sulla disperazione delle borgate dove è stato professore alle medie; nell’ambiente di Cinecittà lo apprezzano molto, e ha appena consegnato una sceneggiatura a Federico Fellini.

I primi due figurano già nelle antologie. Il terzo, sul punto di esordire nella regia cinematografica, sarà coscienza critica del Paese e profeta inascoltato di una società vorace e squilibrata.

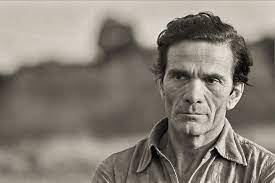

L’incontro tra intellettuali, evento certo, certissimo anzi probabile, lo ha immaginato Francesco Ricci, docente di letteratura italiana al liceo classico di Siena, nel romanzo Madri e fratelli, Nuova Immagine Editrice. La nota introduttiva svela l’identità dei protagonisti: Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini. Ma lungo la trama di centoventi pagine dense di riflessioni, l’autore non li battezza, si limita a descriverli giocando con le allusioni e con la scaltrezza fisiognomica del lettore: “l’uomo dalle folte sopracciglia”, “l’uomo dagli zigomi pronunciati e dalle guance scavate”, “l’uomo dalla corporatura robusta”. Ricci, che ha già dedicato analisi acute alla poetica pasoliniana, struttura la narrazione alternando i temi del lungo colloquio a tre brani descrittivi in flashback, i punti più drammatici e alti di questo libro. Ricostruisce magistralmente, come in un puzzle, le connessioni tra vicende intime e pubbliche confessioni rese in forma letteraria.

Cosa fanno un milanese, un romano e un friulano quando non recitano una barzelletta ma inventano storie, e di tanto in tanto si incontrano davanti a una tazza di tè? Cercano conferme alla loro autostima, come tutti. Ad esempio, parlano dei duelli contrattuali con i loro editori, figure geniali e gigantesche: Livio Garzanti, Valentino Bompiani, Arnaldo Mondadori, Giulio Einaudi. Deplorano la micragna delle committenze, una rubrica sull‘Europeo o l’Espresso, una trasmissione radiofonica della Rai, un soggetto per un film che forse si farà. Scoperte, delusioni, riscontri. Tutte occasioni, se non altro, di contatti e conoscenze. E di vicinanza ai numi tutelari: Giuseppe Ungaretti, Gianfranco Contini, Attilio Bertolucci, Carlo Bo. S’interrogano sulla forza misteriosa che li muove alla scrittura: “Chi è veramente poeta – si rivolge l’uomo dalle sopracciglia folte all’uomo dalla guancie scavate – non vive niente in maniera superficiale. Prende sul serio la propria vita, prende sul serio la vita degli altri, riconoscendo in entrambe un fondo comune di creaturale sofferenza”. Mettono in dubbio l’idea di progresso, consolatoria ma tutta da dimostrare, e, in via ipotetica, falsa. Figurarsi: uno di loro sta elaborando la sua teoria sulla primazia del mito, preindustriale e innocente, rispetto alla storia, dinamica e ingannevole. Ed avendo dimestichezza l’uno con l’altro azzardano incursioni nella sfera privata, fanno le bucce ai sentimenti in assoluta sincerità, evocano chi detiene le chiavi del loro cuore.

Elsa, col suo nervosismo, rende la vita impossibile ad Alberto ma non l’ha mai annoiato, e se andasse via lo getterebbe nello sconforto. “Ecco – confessa – io sento che sto perdendo Elsa, sto perdendo la sola che, insieme al mio lavoro di scrittore, ha fornito uno scopo al mio stare al mondo. Sì, io sto perdendo la mia testimone”.

La mamma di Pier Paolo, passo passo, ha seguito il figlio da Casarsa a Roma, ed è il suo unico, vero, affetto: “Quando la sera saluto mia madre dandole un bacio, prima di uscire, so che il cuore le batte come a una bambina, e anche io mi sento un fantassut, un giovinetto, al quale, anche se si è fatto già buio, al rit il Sèil, ride il cielo”.

Legami luminosi o travagliati o, peggio, inesistenti: “Siete due uomini fortunati. Nella mia abitazione alla Camilluccia” dice con un sospiro triste l’uomo in completo blu, “non c’è mai nessuno ad aspettarmi. Non c’è mai stato. Solo stanze deserte”.

Vite uguali e diverse. Ma un dato biografico le accomuna: tre fratelli minori amatissimi e perduti, causa morte violenta. Eventi luttuosi, almeno due dei quali accaduti in posti remoti e di cui i familiari ebbero notizia giorni dopo; lontananza di tempo e di luogo ad accrescere in modo insopportabile la pena.

23 aprile 1918. Mancavano sette mesi alla fine della grande guerra, quando il ventunenne Enrico Gadda, tenente pilota dell’aviazione militare, precipitò nel Vicentino, a San Pietro in Gu, alla guida del suo biplano monoposto per un giro di perlustrazione. Forse un malore, di sicuro non il fuoco nemico. L’autore ricostruisce l’ultimo volo del suo personaggio, ne rappresenta l’estremo flusso di coscienza: “In quell’azzurro meraviglioso e deserto, con davanti a sé soltanto il movimento vorticoso dell’elica e nelle orecchie il palpito sempre uguale a se stesso del motore, il tenente si sentì felice, ricordò la melma della trincea nelle giornate di pioggia, le urla del compagno che con le mani cercava di risospingere dentro gli intestini che traboccavano, i pezzi di cervello, di mandibola, di braccia che le granate e le raffiche di mitragliatrice sparpagliavano per ogni dove, mentre i razzi rischiaravano e incendiavano il cielo. E allora pensò che con un aviatore anche la morte sa essere più gentile, dal momento che sopraggiunge così veloce e così definitiva da non lasciare quasi mai spazio per rimpiangere la vita”. E invece, sul campo di volo della Poianella, mentre si apprestava alla manovra di atterraggio, il tempo necessario ad accogliere i ricordi nel bagliore annunciante il precipizio, la nera signora con la falce glielo concesse. “Una nebbia gli si posò sopra gli occhi (…) Allora seppe che la vita era altrove, magari tra le cosce di una donna, nei libri che il suo fratellone non si stancava mai di leggere, nei raduni notturni degli amici, nelle corse in bicicletta alla domenica. E con una fitta al cuore avvertì tutta la tragica distanza di quell’altrove (…) Gli apparvero, come in sogno, il volto della madre, della Clara, di suo fratello, i giochi in piazza Castello, gli sconfinati pomeriggi di sole dell’infanzia, i mattini di scuola al Parini, gli scherzi dei compagni. Questo era stato l’altrove che gli era toccato in sorte, ed ormai era tutto alle sue spalle, Un altro non lo avrebbe avuto, E sorrise”.

Seconda guerra mondiale, settembre 1941. Gastone Pincherle, sottotenente di ventidue anni, combatte sul fronte africano. C’è un posto al sole da regalare alla patria, e lui fa il suo dovere. Anche i pensieri di Gastone non hanno segreti, per chi ne percorre gli ultimi giorni, ed è una stilettata allo stomaco. La cosa più impressionante è il tempo dell’attesa, soprattutto nei turni di guardia, soprattutto di notte: “Aveva imparato, infatti, che la luna gli era amica, come era amica di tutti quelli che si erano ritrovati a fare la guerra a Tobruk. Erano invece le notti senza luna le notti pericolose, quelle in cui la barriera che separa la vita dalla morte sapeva farsi sottile come la cartina di una sigaretta. Allora poteva accadere. Poteva accadere che dal buio balzasse fuori una pattuglia di soldati nemici, si avvicinasse a una buca delle prime linee, vi gettasse dentro una bomba a mano e poi si allontanasse in tutta fretta (…) Ormai si trovava a ridosso della prima linea. Il silenzio era divenuto perfetto. Niente lo turbava. Liscia superficie invisibile. Né increspatura né strappo. Gastone sollevò lo sguardo e ve lo tenne per un po’. Quindi tornò a posarlo sulle luci della sigaretta e delle fiammelle, che apparivano ora vicine, vicinissime (…) Anche nella baracchetta chirurgica sarebbe diminuito il lavoro per medici e infermieri. Tutti sarebbero stati meglio. Ma le note attese continuavano a non arrivare alle orecchie di Gastone. Nessuna melodia, nessuna musica. C’era solo la voce del soldato a spezzare il silenzio della notte. Poi, a un tratto, si udì uno scoppio. Ci fu una deflagrazione. Un nuovo nome venne aggiunto alla lista di soldati italiani saltati su una mina durante l’assedio di Tobruk”.

Inverno 1945. La mamma e il fratello maggiore lo avevano accompagnato in treno fino a Porzus, e si erano abbracciati, i petti in tumulto. Poi, dalla stazione, Guido Pasolini risalì i sentieri che conducevano alle malghe, i rifugi dei partigiani. Aveva appuntamento con la brigata cattolica Osoppo. Ragazzi come lui, diciannove anni appena compiuti, nome di battaglia Ermes. Ma in quell’aspro ritaglio di montagne friulane le cose erano più complicate rispetto agli altri fronti. I partigiani garibaldini, seguaci “rossi” del maresciallo Tito e parte attiva dell’esercito di liberazione della Jugoslavia, guardavano ai “bianchi” con sospetto intossicato dall’ideologia, e la comune avversione al nazifascismo non bastava a rendere solidali gli uni con gli altri. Non si capiva più chi era nemico di chi. E i contrasti sfociarono in lotta fratricida. disegnando la pagina più fosca della Resistenza.

“All’improvviso udì dei colpi secchi, Ma non erano colpi d’ascia contro i tronchi degli alberi, erano colpi di arma da fuoco, numerosi, ripetuti. Uno raggiunse Ermes alla spalla destra. D’istinto si portò la mano sulla ferita, che bruciava come un sole. Con un balzo si tolse dalla linea di tiro, gettandosi in mezzo alla vegetazione. Rotolò a terra, si rimise in piedi, riprese a correre, tenendo una postura innaturale, col busto piegato innanzi, in modo tale – questo dovette pensare – che sarebbe stato più difficile per i suoi inseguitori centrarlo di nuovo. Nella sua fuga disperata ogni tanto inciampava e si ritrovava disteso per terra, in posizione supina (…) Lo condussero via, come si conduce un agnello al macello (…) Rivide gli altri due partigiani, rivide le pale gettate per terra accanto alla fossa e dentro la fossa vide i cadaveri dei suoi tre compagni, anche di quello che aveva tentato come lui la fuga. Una lunga striscia di sangue partiva dall’orlo della buca e finiva molti metri più in là, dove era stato freddato da un colpo di mitra. E lì era morto, senza neppure poter dare un’ultima sbirciata al cielo. Ermes, invece, il cielo lo volle guardare e volle guardare i monti innevati, su cui era posata un’ultima striscia di luce. Mentre veniva spinto dentro la fossa e fatto inginocchiare sul corpo già freddo di un osovano, pensò che avrebbe preferito morire sotto un tiglio o accanto a una roggia. Ma la morte non fa scegliere, soprattutto in guerra, anche se si hanno solamente diciannove anni e il coùr d’un frut”.

Il cuore di fanciullo aveva Guido. Chissà se il fratello pensò mai di elaborare il lutto rappresentando nella sequenza di un film la sua ultima corsa. Ripresa al ralenti, sottolineata dalla sonorità grave di una messa da requiem.

Dolori condivisi, uguali ma avvertiti e manifestati diversamente. Da ognuno. Spiega l’autore de L’Adalgisa: ”Non provavo più alcun sentimento, al punto da essermi persuaso che mi stavo mineralizzando. La mia emotività, specie per i luoghi nuovi, vero, era sempre stata viva. Ma dopo la morte di Enrico io ero ridotto ad automa, a sonnambulo, troppo simile alle pietre della città per potermi chiamare con un nome diverso”.

E il poeta de Le ceneri di Gramsci: “Due anni fa. Ho immaginato che l’ombra di Guido mi si facesse accanto mentre assistevo a un comizio. Sul volto il sorriso di sempre, e nei suoi occhi uno sguardo modesto e tremendo. E poi luce ovunque, addosso e attorno a lui, quella stessa luce che morendo ha portato via con sè. Ciò che rimane è ombra, che guadagna spazio e riempie il tempo”.

E il romanziere de La ciociara: “La sofferenza, se posso, la evito, perché ne ho già fatto esperienza a sufficienza, E così succede anche col ricordo di Gastone. Lo costringo nella parte più profonda e più intima di me stesso, dove si raccoglie tutto ciò di cui non è né bene né conveniente parlare. Celare e tacere per non stare male. Ho appreso con gli anni a fare così. E’ una sorta di autodifesa, come ce ne sono tante altre. Però quando Gastone è morto, quando io ho saputo che era morto, è stato un colpo durissimo; credo sia stata quella l’unica volta in cui ho pianto”.

Ma non è solo la comunanza di tragici eventi a tendere un fil rouge tra i tre intellettuali. Hanno avuto, tutti, dei padri deboli, assenti, frustati, pasticcioni, e madri necessariamente impegnate a colmare la carenza di sentimenti e di autorevolezza. Una simmetria di pieni e di vuoti che ha pesato sulla formazione della talentuosa progenie. Genitrici forti, organizzate e dèdite alle loro creature. Affetti ricambiati, profondamente.

Insegnò l’esercizio della compassione Adele Lehr Gadda, di famiglia altolocata ma finita in bolletta: risparmiava sulla spesa ma qualcosa da mangiare o con cui vestirsi trovava sempre da dare, agli indigenti che bussavano alla sua porta. Faceva mostra di responsabilità e decoro borghese Teresa De Marsanich Pincherle (“La forma è importante, la forma è tutto!”), ma era anche maestra di caparbietà, quando incoraggiava Alberto, rifiutato dagli editori, a continuare a scrivere. Fu esempio impareggiabile di sacrificio Susanna Colussi Pasolini, maestra elementare che trasmise al suo ragazzo la passione di educatrice e lo seguì come un angelo custode, dal paese alla grande città, di trasloco in trasloco, pur di aiutarlo a realizzare i suoi sogni.

I tre amici hanno avuto molto tempo per immaginare il loro estremo addio. L’uomo dalle folte sopracciglia: “La morte è una cosa enorme. Non c’è niente di più grande nella vita di un uomo. Di proposito dico nella vita, perché ad essere enorme non è la morte in sé. La morte è il semplice non-essere, è il Nulla, è l’oscuro abisso degli antichi. A essere enorme è il pensiero della morte e il pensiero della morte appartiene solamente ai vivi. Non a tutti, però. Non, ad esempio, a chi muore di morte violenta, e neppure a chi perde completamente coscienza e per giorni e settimane giace sul letto, col corpo che niente sente e a nessun stimolo esterno risponde”.

Enrico, Gastone e Guido il tempo di pensare alla morte non l’hanno avuto. Se li è portati via un lampo subitaneo e accecante. A parlare del dolore e della sua cognizione, e a condurre una spietata autoanalisi a un tavolo di caffè in una serata che trabocca di seduzioni, sono rimasti i loro fratelli maggiori, divenuti famosi. Si interrogano su amore e morte, su libertà e potere, ma, lo sanno bene, questo è solo un mezzo per allontanare l’angoscia, e per scontare il senso di colpa nei confronti di chi non c’è più. Gli antichi pativano la vertigine degli abissi, ma si facevano forza sentenziando che muore giovane chi è caro agli dei. Dopo duemila anni, anche a noi moderni non resta osservazione meno amara, e più consolatoria.

Vincenzo Coli